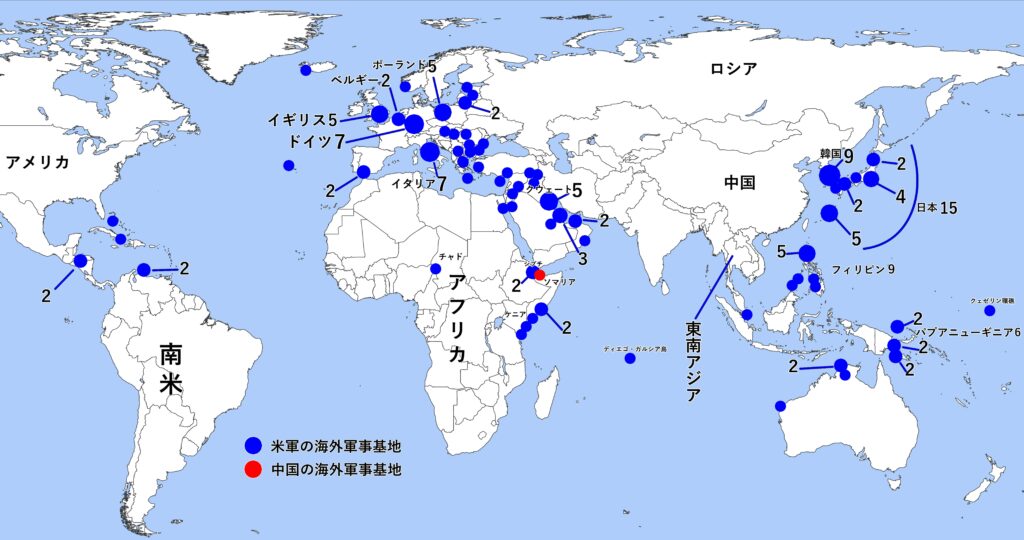

米国の海外軍事基地の数え方にはさまざまあり分類の仕方によって違うが、「128ヵ所」という数え方と「562ヵ所」という数え方がある。いずれにしても地球上で米軍だけが突出して多く、中国はジブチ「1ヵ所」しか持っていない。

したがって中国による「軍事的世界制覇」はあり得ないと考えるのが妥当だろう。その代わりに中国は貿易で世界を制覇しようとしている。

トランプ大統領がまるで「世界の王様」気取りで全世界を相手取って関税喧嘩を吹っ掛けられるのは、この米軍基地が世界を制覇しているからだ。

本稿の図表1(米中の海外軍事基地マップ)をご覧になると、海外米軍基地による世界制覇は、第二次世界大戦への処罰であり、「日本、ドイツ、イタリア」という三国同盟、特に「日本とドイツ」をアメリカは今も監視し続けていることが見えてくる。戦後80年経った今もなお、世界は第二次世界大戦の「米国による戦後支配体制」で動いているというのは驚くべき事実だ。地球上で戦争が絶えないのも、基本的にそのせいだと言っていいだろう。

一方、東南アジアはフィリピンとシンガポール以外、米軍基地を拒否しているので、平和的に経済成長していくにちがいない。アフリカも一部の例外を除いて米軍基地がなく今後の経済発展が期待される。両地域とも中国との貿易額が最も大きいことは5月2日の論考<東南アジアは日中どちらを向いているのか? 習近平vs.石破茂?>と5月5日の論考<トランプ関税とイーロン・マスクが、アフリカを中国にいっそう近づけた>で明らかにした。

図表1にある海外米軍基地をご覧いただくと、南米も米軍基地がほぼないことがわかる。南米においても貿易面では圧倒的に中国が強いことは2024年11月19日の論考<南米をも制する習近平 トランプ2.0の60%関税を跳ねのけるか>で明らかにした。

本稿では海外米軍基地をパラメータとして、トランプ関税以降の米中の勢力図を概観したい。

なお、中国が全地球レベルでの軍事力覇権を求めず経済発展を重んじるのは、中国共産党による一党支配体制の維持こそが国家の最大の使命だからだ。習近平が最も恐れているのは中国共産党による一党支配体制が崩壊することである。経済的に非常に厳しくなれば中国人民は必ず反政府へと向かう。選挙で選ばれたのではない政党の弱みはそこにある。

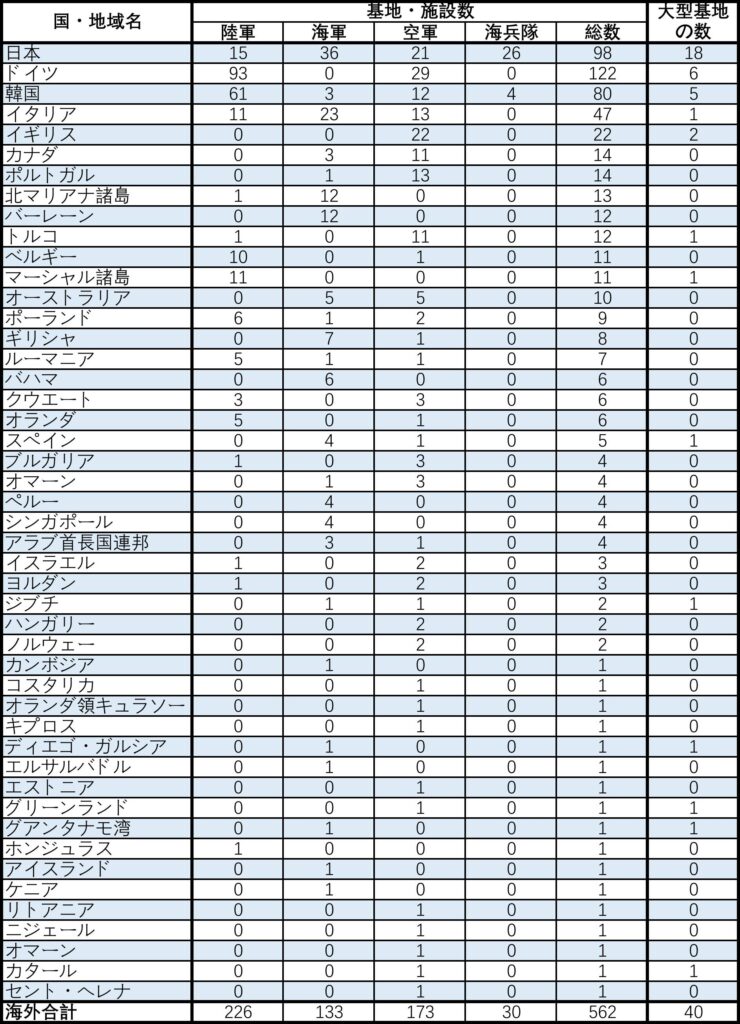

◆米中の海外軍事基地マップと米軍の海外陸海空軍基地数リスト

海外米軍基地の数に関するデータはさまざまで、規模による分類の仕方の違いや年数による分類などもあり、ばらつきがある。ここでは、マップに関しては米議会調査局のレポートに基づき、陸海空軍・海兵隊などを分類した米軍基地のリストに関しては<国防総省国防次官補室(調達・維持担当)のウェブサイト>の「2024年会計年度(2023年9月まで)のBase Structure Report(基地構造レポート)」データに基づいて、それぞれ図表1および図表2を作成した。

図表1においては米議会調査局リポートに掲載されているマップそのものを使わず、あくまでも書かれている地点を確認し情報(データ)として扱い、新たな世界白地図の上に新たにプロットしていった。図表1では最小単位の〇は1ヵ所の基地を表すが、2ヵ所以上の基地が隣接している場合は、〇の直径をやや大きくすることによって表し、2ヵ所以上の場合に限り数字を記入して基地の数を示した。

中国の海外軍事基地に関してはジブチしかないことは広く知られていることなので、統計的なデータを取るまでもない。

図表2に関しては米国防総省系列の「2024年会計年度(2023年9月まで)」データの中において、大型基地の数は「1st Quartile(四分位数)」と「2nd Quartile」ランクの数を合わせた数値をリストアップした。「1st Quartile」などは施設の価値(Plant Replacement Value)に基づいている。掲載順位としては、「総数」と「大型基地数」のバランスを勘案して決めた。

基地構造レポートは基地にある施設の価値に基づいて統計しているのに対して、米議会調査局のレポートは基地の継続的運営を重視するなど基準が異なるため、数が完全に一致するわけではない。

図表1:米中の海外軍事基地マップ

米議会調査局の情報を基に、マップは筆者が作成

図表2:海外米軍基地の陸海空・海兵隊と大型基地の数(2023年9月まで)

米国防総省国防次官補室(調達・維持担当)のデータを基に、図表は筆者が作成

図表1から、以下のようなことが見えてくる。

- 地球はほぼ海外米軍基地によって覆われている。特に第二次世界大戦のときの「三国同盟」側である「日本、ドイツ、イタリア」には米軍基地が多い。中でも日本が最も多く、「日本:15、ドイツ:7、イタリア:7」となっている。日本近隣に青色の丸が集中しており、南には元アメリカ領だったフィリピンが連なり、パプアニューギニアへと続く。韓国にも多いのは朝鮮戦争があったせいで、米韓軍事同盟を結んでいるからだ。

- ヨーロッパの方に目をやると、ドイツとイタリアが多く、やはり第二次世界大戦時の「三国同盟」を形成した国がターゲットとなっている。それでも日本には及ばない。ヨーロッパをくまなく網羅しているのは、第二次世界大戦後に米ソ対立による東西冷戦があったことの名残だ。このことはトランプがNATO加盟国の防衛費出資率が少なすぎると怒る原因の一つにもなっており、また5月3日の論考<トランプ関税はEUを中国に近づけた アメリカなしの世界貿易新秩序形成か?>に書いたように、習近平が「中欧投資協定」に拘(こだわ)る原因の一つにもなっている。なぜなら、米軍基地密集地のど真ん中に、中国が「貿易」で突っ込んでいくことになるからだ。

- 特に今年5月6日は「中国・EU外交関係樹立50周年記念」で、折しも昨日(5月6日に)、中国外交部は記者会見で、「中国・EUは相互交流の制限を同時に完全に解除することを決定した」と述べている。EUは内部が必ずしも統一されておらず方向性に乱れがあるが、トランプ関税のために少なくとも対中関係に関しては一致を見たという、皮肉な現実がある。

- 東南アジアやアフリカおよび南米には米軍基地は比較的に少ない。そのため中国はそれらの地域とは交流しやすく、貿易が盛んだ。そのことは冒頭で示した3本の論考で書いた通りである。

- 中国が持っている海外軍事基地はジブチだけであるだけでなく、その規模は大きくない。たとえばジブチにある米軍基地の一つ「キャンプ・レモニエ基地は2平方キロメートル」に対し、中国の「ジブチ保障基地は0.36平方キロメートル」と、面積だけでも中国の5.5倍だ。ちなみに日本の「自衛隊拠点は0.15平方キロメートル」(中国の約半分)ながら、日本も基地を持っている。中国が世界で唯一保有している基地さえ、同地にある二つの米軍基地の内の一つの5分の1程度なので、中国が地球上において「力による軍事的覇権を握ることはできない」と言っていいだろう。

- ただ、4月13日の論考<米軍武器の部品は中国製品! トランプ急遽その部品の関税免除>に書いたように、米軍の武器の部品は中国製が多いので、トランプ関税によりアメリカに中国製部品が入らなくなると米軍は武器を製造できなくなるので、いずれ弱体化する。また4月16日の論考<中国最強カードを切る! 「米軍武器製造用」レアアース凍結から見えるトランプ関税の神髄>に書いたように、中国は報復措置としてレアアースの輸出に関しても規制をかけているので、米軍の武器製造はさらに脆弱化していくだろう。だからこそトランプはウクライナとのレアアース交渉に関して譲歩し、それまで完全にプーチン側に立っていたのを微妙に変更し始めている。それくらい、米軍武器製造力はトランプ関税によって脆弱化する方向に向かっていくので、海外米軍基地の存在にも影響をもたらしていくにちがいない。現在「在庫」としてストックしている古い武器を使い果たしてしまったら、米軍は核兵器以外には武器が無くなってしまうだろうから、米軍が支配する地球上の戦後体制は、トランプ関税によって、戦後初めて少しずつ崩れていくことになるかもしれない。

- その意味で中国は、貿易や製造業に強くなることによって、結局はアメリカの軍事力を弱体化させる結果を招いている。また軍民融合戦略の実施や「強軍大国」を目指すことなどから見れば、それがたとえ「アメリカに潰されないことが目的」であったとしても、近隣諸国に軍事的脅威をもたらさないということにはならない。ただ、現在のアメリカのような形での全地球レベルでの軍事覇権を目指してはいないということが言えるだけだ。なぜなら、冒頭にも書いたように、習近平にとっては、中国共産党体制を中国国内で維持させていくことこそが国家の最大使命だからである。

- もっとも、貿易と製造業に強い国になるということは、結局のところ、軍事的にも強国として生き残ることになる。あの言論弾圧をする国が、貿易と製造業を通してとは言え、結局最強になっていくことには、近隣諸国が脅威を覚えることは否めないだろう。

図表2に関しては前述した通り、あまりに日本における米軍大型基地の数が突出して多いので、トップに位置付けた。細かな分類に基づく「米軍基地・施設(キャンプ)」の総数はドイツが多いが、日本の総数が減ったのは、たとえば<防衛省・自衛隊:沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画>にあるような背景も原因の一つだろう。したがって「大型米軍基地」の数を優先してリストアップした。3位以降は総数によって順位を付けた。

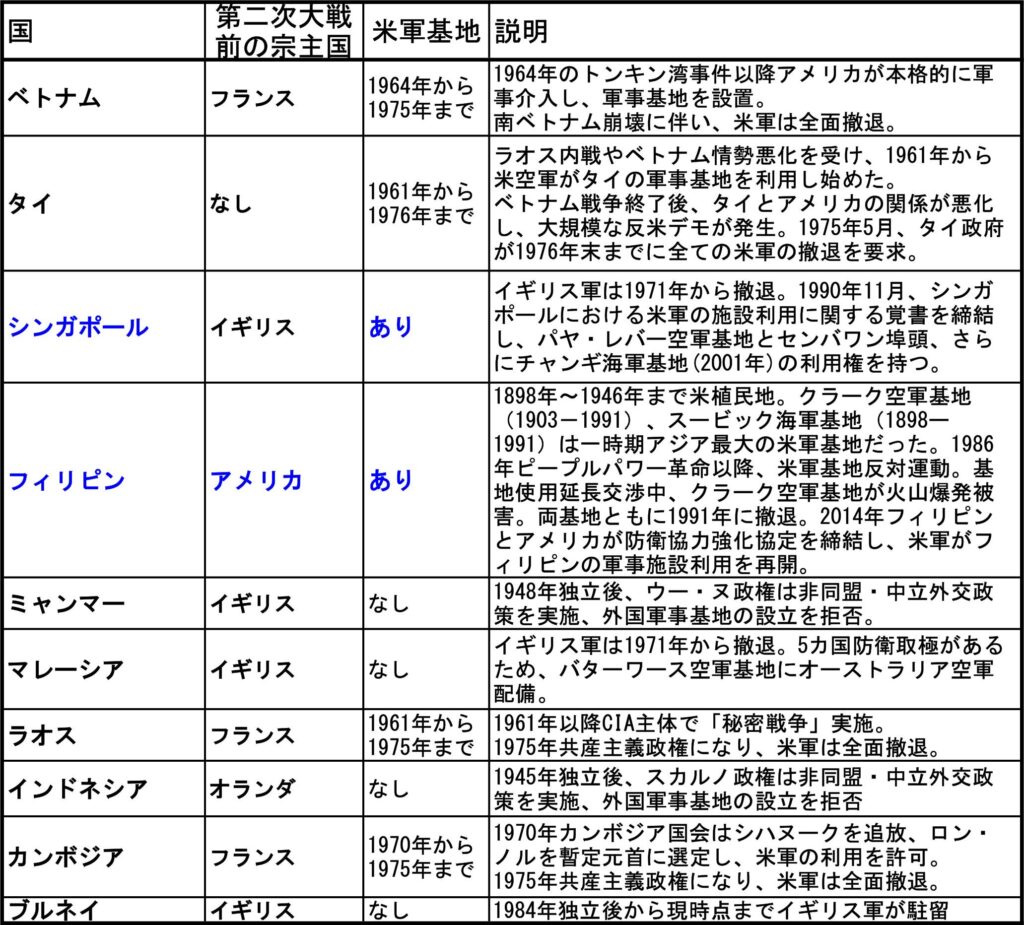

◆東南アジア諸国は、なぜ米軍軍事基地から逃れられたのか?

東南アジアにはフィリピンとシンガポールを除くと、米軍の軍事基地がない。

なぜ、そのようなことが可能になったのか?

アフリカ大陸や南米に関しても、一つずつ歴史をさかのぼって考察したいが、一本の論考で考察するには、あまりに対象が広範囲に及ぶので、日本にとって最も近い区域である東南アジアに絞って、その理由を一覧表にまとめてみた。それが図表3である。

図表3:東南アジアが米軍基地から逃れられた経緯

筆者作成(さまざまな社会情勢や国際情勢をまとめて作成)

図表3から全体的傾向として見えてくるのは、ベトナム戦争における米軍の介入と敗退(1975年)によって事態が一変したということである。そもそも米軍が介入したのは、「トンキン湾事件」を捏造してまで米軍が介入する正当性を付けて、共産主義を主張する北ベトナムをやっつけるためだった。米ソ対立の中で、米ソの代理戦争のようなことをアメリカはやり、ベトナムの内戦に介入していった。

その結果、人類史上類を見ない残虐性と非人間性の限りを米軍はくり広げたので、全世界に「ベトナム戦争反対!」という運動が巻き起こった。行き詰ったアメリカは、「どうしよう。ベトナムに爆弾を投下できなくなったら、この膨大な米軍の砲弾をどうすればいいんだい?」とキッシンジャーに言わせ、「仕方ない、じゃあ、目立たないようにラオスでも攻撃するか」と言ってラオスの絨毯爆撃を決行した(詳細は拙著『習近平が狙う「米一極から多極化へ」』のp.236~p.238)。

それくらいアメリカは「武力」という力による戦後支配を「戦争を起こすことによって」維持してきたのである。

しかしその戦争に敗退することによって、米軍基地から脱却した国々もある。

そのことは注目に値する。

◆戦後80年における日本の米軍基地とトランプ関税

というのも、東南アジアが米軍基地から抜け出すことができたプロセスは、日本と米軍基地との関係に大きなヒントを与えてくれるからだ。

東南アジアはベトナム戦争という、何百万人もの尊い命の犠牲の上に、米軍基地から抜け出した。すなわちアメリカは戦争に敗退しない限り、米軍基地を手放さないという歴史的経験が人類には一つある。

その経験から考えると、単純には類推できないものの、図表1における「米軍による戦後体制のままの支配」は、何もしなければ地球規模的には「次の世界大戦」まで続くことになるだろう。

そのようなことを継続させていいのか?

次の世界大戦が起きるまで、アメリカによる「第二次世界大戦以降の軍事支配体制」を維持させていくことを、人類は黙って見ているだけでいいのだろうか?

トランプ大統領は、トランプ関税と安全保障関係を切り離してディールすると主張している。それは図表1にある「米軍による地球の戦後支配体制」を崩さないまま貿易関係の利害だけを、アメリカに有利なように持って行こうという、「力を背景にした威嚇」だ。

図表1にあるような「戦後軍事支配体制」がなかったら、トランプが世界のキングのように個人の一存で「大統領令」だけにより世界を威嚇することはできないはずだ。

しかし中国は真正面から「ノー」を突き付け、トランプ関税に対する報復関税により、米軍兵器製造能力を無力化する方向に動いている。

世界で最も米軍基地が多く、「米軍基地密度」が飛び抜けて高い日本は、真っ先にトランプのディールに乗っかって交渉を進めているが、それでいいのだろうか?

しびれを切らすのはトランプだ。

現に、どうしても中国が交渉に乗ってこないので、習近平から電話がかかって来たというトランプの主張を(フェイクとして)否定したベッセント財務長官は、遂にアメリカ時間6日、中国の何立峰副首相と近いうちに話し合うというメッセージを発信している。

日本はトランプとのディールに関しては、あまり積極的に動くべきではないのではないだろうか。

そうすればトランプは焦って、譲歩する以外になくなってくる。

米軍基地が多いがゆえに、首根っこを押さえられているからという理由で下手(したて)に出るのは好ましくない。アメリカの顔色ばかりを窺(うかが)いながらでないと前に進めないようでは、日本国民がかわいそうだ。活力も創造性も失われていく。

視野を広げて、トランプ関税をチャンスと捉え、戦後80年体制から脱却する道も模索すべきではないかとも思う。

トランプ関税に関しては、むしろ米中闘争の行方を見届けながら、日本は強(したた)かに対応する方が得策ではないかと考える次第だ。

この論考はYahoo!ニュース エキスパートより転載しました。

カテゴリー

最近の投稿

- 習近平の思惑_その1 「対高市エール投稿」により対中ディールで失点し、習近平に譲歩するトランプ

- 記憶に残る1月

- 高市圧勝、中国の反応とトランプの絶賛に潜む危機

- 戦わずに中国をいなす:米国の戦略転換と台湾の安全保障を巡るジレンマ

- トランプ「習近平との春節電話会談で蜜月演出」し、高市政権誕生にはエール 日本を対中ディールの材料に?

- A January to Remember

- Managing China Without War: The U.S. Strategic Turn and Taiwan’s Security Dilemma

- 「世界の真ん中で咲き誇る高市外交」今やいずこ? 世界が震撼する財政悪化震源地「サナエ・ショック」

- 中国の中央軍事委員会要人失脚は何を物語るのか?

- 個人の人気で裏金議員を復活させ党内派閥を作る解散か? しかし高市政権である限り習近平の日本叩きは続く