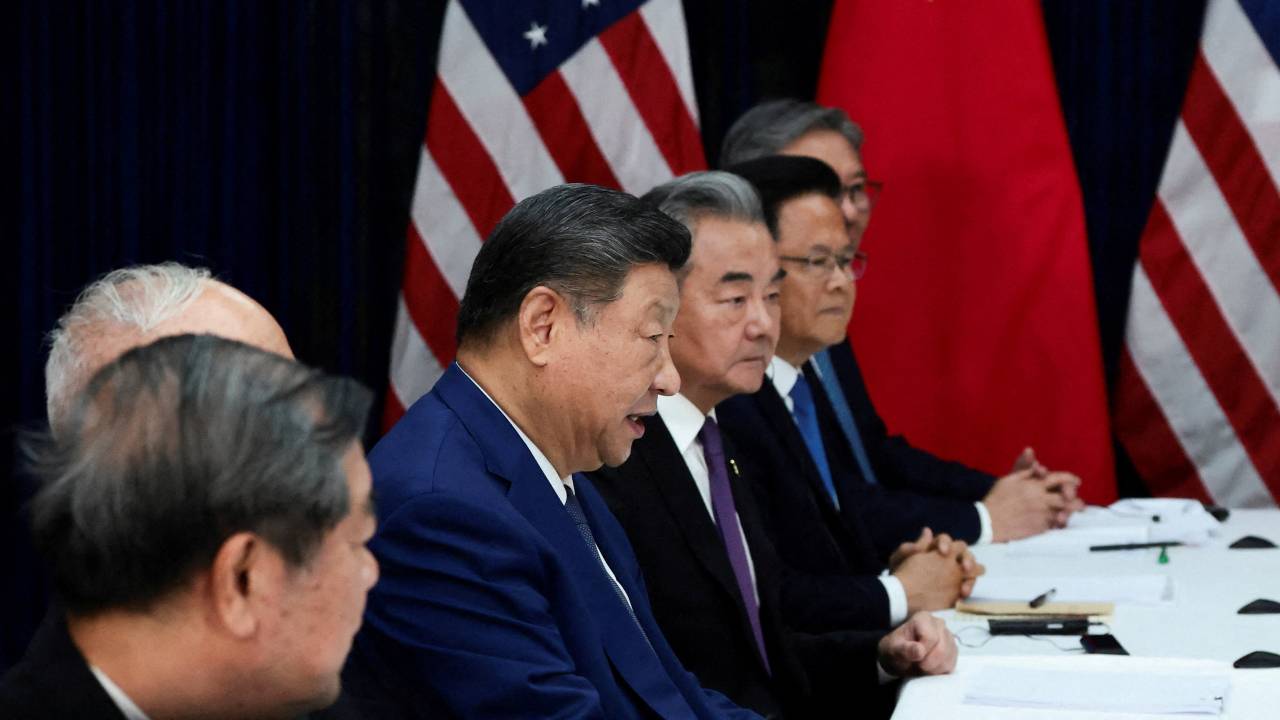

11月5日、トランプ大統領は米中首脳会談を振り返り、習近平と並ぶ中国高官を「あんなに怯えた様子の人間を見たことがない」と評した。その「服従文化」こそが、中国を「製造大国」にのし上げた基盤であり、トランプが関税によってしか抵抗できなくなってしまった根源であることに気が付いているだろうか?

中国を世界一の製造大国に成長させたファクターは

- 中国が共産主義統治体制であること。

- 中国には伝統的に「忍耐と服従」という東洋文化が沁みついていること。

- アメリカが、成長する中国を制裁などにより潰そうとしてきたこと。

- そのため中国国民が負けてなるものかというチャレンジ精神に燃えたこと。

- 習近平のハイテク国家戦略「中国製造2025」を着実に実行したこと。

などであることを見抜かなければならない。

◆中国高官を「あんな怯えた人、見たことない」と評したトランプ

11月5日、トランプはホワイトハウスでの行事で、米中首脳会談に関する感想を述べた。かなり長時間にわたって話をしているので、その中から興味深い言葉だけをピックアップすると、以下のようになる。

- 習近平国家主席は、私の友人であり、非常にタフな人物です。タフで、賢い人物です。実際、非常に賢いです。

- マスコミは私が彼を「非常に賢い」と言うことを好みません。彼らは私が彼を「賢い」と呼ぶべきではないと思っているようですが、彼は14億人もの国民を疑いなく率いています。

- 首脳会談の時に、彼の両側に並んだ中国高官はみな、直立不動のように微動だにしませんでした。私はその内の一人にコメントを向けましたが、返事がありません。意見を引き出そうと思って、私は「何かありませんか?」と尋ねましたが、それでも返事はない。習近平国家主席は彼に何もさせなかったからです。

- あんな姿勢で、あんなに怯えている生き方をしている男は見たことがありません。

- もし(バンス)副大統領が、一両日でもあのようにしていてくれれば、どんなに良いかと思いますよ。(引用以上)

トランプ発言から見ると、なんだか習近平に対して「いいなぁ、羨ましいなぁ…」つぶやいているようなニュアンスが読み取れる。

◆共産主義統治体制と東洋文化が融合

中国は一党専制的な共産主義体制の国だ。

今では図表のような組織図による統治を実施している。

図表:中国共産党統治の組織図

筆者作成

図表に示したように、物心ついた時から少年少女たちは「共産主義に忠実であることは良いことだ」という概念を植え付けられる。筆者が天津にいたころ(1950年代初期)は、考え方も学習態度も良好な幼稚園生には「毛澤東的好學生」(毛沢東の良い生徒)という名札のような名誉あるカードを胸に付けることが許された。まさに3、4歳の物心ついた時から「中国共産党って素晴らしい」という精神が植え付けられてきたのである。

毛沢東逝去後は、この「毛澤東的好學生」名札制度はなくなったようだが、毛沢東はロシア革命後のボルシェビキ(レーニン主義)的共産主義を嫌い、「毛沢東思想による東洋的中国共産主義」を発展させてきたことに、中国共産党統治制度の特徴がある。工場労働者や知識人をコアにしたボルシェビキに反抗して、あくまでも、当時人口の90%ほどを占めていた農民を中心として「農民革命」を、毛沢東は重んじたのである。

そこには何千年もの長きにわたって中国に君臨してきた「絶対的権限を持つ君主」がいなければならない。そうでないと広大な大地と膨大な人口を統治することはできないのである。

建国当時は6億前後だった人口は、今や14億前後。

アメリカの人口は3億人強。それでもトランプは絶対的な権力者として「うまく」統治することには至っていない。反トランプのアメリカ国民は大半を占めているし、政府だって閉鎖中だ。議会を通さずに大統領令だけで運営するトランプ政権を、ファシズムとして抗議する人たちが米国民の半分ほどを占めている。

そんなトランプにとって、14億もの国民を「完全に服従させて君臨している習近平」は「大したものだ」と映っただろうし、習近平の左右に並んでいる中国政府高官たちが「習近平に恐れおののいて、まるで怯え切っているようだ」と映ったのかもしれない。

しかし、実際上、中国高官たちは怯え切ってはいない。

図表にあるように、非常にシステマティックに何十年もの段階を経て、このピラミッド構造を登っていくので、その意味では統治体制は堅固だ。もちろんその堅固さを保つための言論統制も厳しいことは言うまでもないが、このピラミッドが示すように、小さい頃から習慣になっている(だとすればイノベーション的な発想が出てこないのではないかと考えてしまうが、政治さえ語らなければ他は自由なので、一般庶民は、そこは区分けしている)。

また政府高官たちが国際舞台でトップリーダーの顔を立てるのは普通のことだろう。

アメリカの場合は、たとえばウクライナのゼレンスキー大統領が今年2月にトランプと会談した時に、周りにいたバンス副大統領が突然割って入って「ゼレンスキーはアメリカに対する感謝の気持ちが足りない!」と怒りをゼレンスキーに向けたことがある。するとトランプは刺激されて「そうだ、そうだ!」と言わんばかりに激怒し始めた場面があった。

あれが最初から予定されていた演出だったのか否か判然としないが、おそらく突如、自由に発言したものと考えられる。というのはそのときトランプがやや驚いたような目つきでバンスを見たからだ。

そのいずれであっても、こういうことはアメリカならではの情景であって、日本の場合でも他国との首脳会談で「総理大臣」の意向に反した意見を述べることは、ほぼないと言っていいだろう。

どんなに日本が「民主主義的な自由な世界(?)」と言っても、その底には「東洋的思想文化」が流れている。

筆者は1990年代に文部省科研の研究代表として「中国人留学生の留学効果に関する日・欧米比較」を実施したことがあるが、日本に留学して学んだことの中に「忍耐強さ、慎み深さ」があるのを見て、参ってしまったものだ。それに比べてアメリカに留学した場合のメリットは「開放性、国際性を学べたこと」とあったことが印象的だった。

◆オバマ元大統領の会社が描いた映画『アメリカン・ファクトリー』の世界

2019年にオバマが経営する制作会社である「ハイヤー・グラウンド・プロダクションズ」が『アメリカン・ファクトリー』(American Factory)という映画を制作し放映した。

この映画に関しては2024年4月25日の論考<中国はなぜ安価なEVを生産できるのか?>でも触れたが、「アメリカが中国大陸に根こそぎ持って行かれた製造業を取り戻そうと、アメリカに中国の製造企業を移転させるのだが、アメリカ人従業員の自己主張やストなどにより経営破綻しそうになる。結局、中国大陸から大量のブルーカラー・チームを呼び寄せることによって、ようやく持ち堪えた」という物語を描いた映画だ。

なぜ中国には上からの指示に忠実に従い、黙々と困難な作業を遂行する「ブルーカラー・チーム」が大量に形成されたかというと、前述したように中国人には「忍耐強さ」があるからだ。長い期間にわたる封建制度的支配の中で生まれてきた「苦力(クーリー)」という「低賃金で過酷な労働を強いられる低下層の人々」も中国にはいた。筆者がまだ「旧満州国の国都・新京」(現在の吉林省長春市)にいたころは、両親に「興安橋の北に行ってはいけませんよ。クーリーに攫(さら)われるから」とよく言われたものだ。

アヘン戦争時代は「人攫い」によってクーリーを西側諸国に売り渡す「クーリー貿易」さえ流行ったほどで、それくらい中国の低下層労働者には「どんな過酷な苦しい作業にも耐え、黙って従う」という「文化」が流れている。

毛沢東思想による共産主義革命戦争(国共内戦)に勝利して中華人民共和国が誕生したあとは、クーリーはいなくなったものの、一党支配による絶対的支配統治は続いた。毛沢東が逝去し、1970年代末に改革開放が始まり、農村からの出稼ぎ労働者が都会で農民工として働き始めたが、中国が世界の工場になるにつれ、熟練した農民工の中に「ブルーカラー」として成長する一群が現れ始めた。その中には職業専門学校を卒業して、「熟練したブルーカラー・チーム」を形成する「隊伍」が現れ、これが中国の製造業作業の骨幹を形成するようになった。

これが『アメリカン・ファクトリー』という映画の中で活躍し、「アメリカでは製造業は成立しない」ことを突き付けている。

トランプが米中首脳会談で驚きを隠せなかった「あんな怯えた人見たことない」というような中国高官の姿は、圧倒的にアメリカを凌駕して、ほぼ世界を独占している中国の製造業の骨幹を象徴する「精神文化」なのである。

トランプは彼らの姿の中から、それを見抜かなければならない。

ニューヨーク市長に当選した若き闘士ゾーラン・マムダニ氏を「共産主義者だ!」と罵倒している場合ではないのではないだろうか。

この論考はYahoo!ニュース エキスパートより転載しました。

カテゴリー

最近の投稿

- 記憶に残る1月

- 高市圧勝、中国の反応とトランプの絶賛に潜む危機

- 戦わずに中国をいなす:米国の戦略転換と台湾の安全保障を巡るジレンマ

- トランプ「習近平との春節電話会談で蜜月演出」し、高市政権誕生にはエール 日本を対中ディールの材料に?

- NHK党首討論を逃げた高市氏、直後に岐阜や愛知で選挙演説「マイク握り、腕振り回し」元気いっぱい!

- A January to Remember

- Managing China Without War: The U.S. Strategic Turn and Taiwan’s Security Dilemma

- 「世界の真ん中で咲き誇る高市外交」今やいずこ? 世界が震撼する財政悪化震源地「サナエ・ショック」

- 中国の中央軍事委員会要人失脚は何を物語るのか?

- 個人の人気で裏金議員を復活させ党内派閥を作る解散か? しかし高市政権である限り習近平の日本叩きは続く