8月20日から横浜市で開催されていた「第9回アフリカ開発会議」(TICAD9)が22日に「横浜宣言」を採択して閉幕した。宣言では石破首相が打ち出したという新構想「インド洋・アフリカ経済圏イニシアチブ」の理念が盛り込まれているようだが、バイデン政権時代のアメリカ同様、何やら習近平が提唱した「一帯一路」構想および「グローバル発展」イニシアチブを彷彿とさせる。事実、日本の報道でも「域内で影響力を強める中国との差別化を図った」という類の言葉が目立つ。

各国により名称は異なるが、アフリカ開発会議に相当したものは

- 1993年に日本が提唱し、2013年までは5年ごと、それ以降は3年ごとに開催されてきた。

- 2000年になると中国が「中国・アフリカ協力フォーラム(FOCAC)」を開催しはじめ、その後3年ごとに開催している。

- 2014年からはアメリカがオバマ政権時代に「米国・アフリカ首脳会議」を開催し、その後2022年に8年ぶりに開催するのに留まっている。

- 2019年になるとロシアが2019年に1回目の「ロシア・アフリカ・サミット」を開催し、2023年、ウクライナ戦争中に2回目を開催した。

このような状況下、現在のアフリカとの交易がどのようになっているのか、アフリカとの開発会議などを開催し始めた順番に、「日中米露」を対象として、推移と共に考察する。

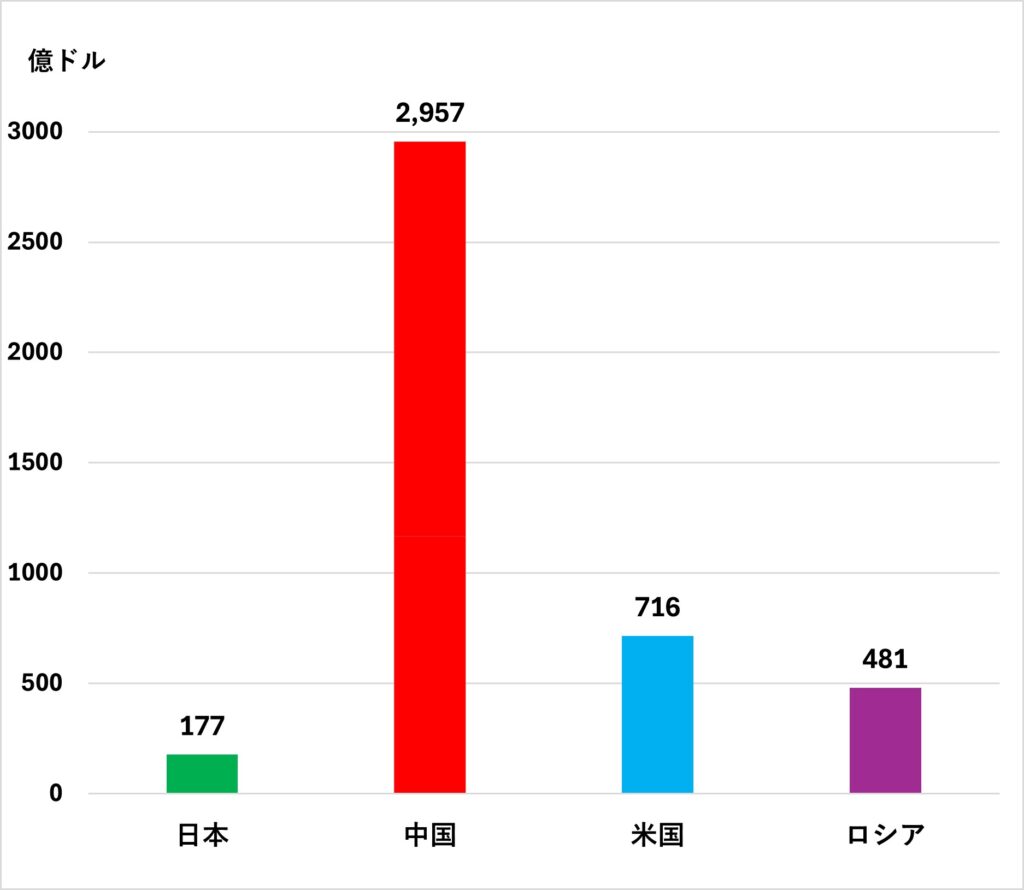

◆日米中露の対アフリカ貿易額(2024年統計)

まず、日米中露に関して、現在(2024年統計)の貿易額比較を行ってみる。

データはそれぞれ、以下の統計に基づいている。但し、ドル計算によって統一しないと比較しにくいので、すべてドルに換算して比較した(日本は円建て統計なので、2024年の平均151.37円/ドルに基づいて計算した)。

- 日本:財務省貿易統計<貿易統計 :国別総額表 :条件入力 :財務省貿易統計 Trade Statistics of Japan>

- 米国:米国勢調査局の統計<Trade in Goods with Africa>

- 中国:中国の税関総署<2024年12月国(地域)別輸出入総額表(米ドル建て)>

- ロシア:ロシア税関のサイトがアクセスできないので、<IMFのデータベース>

その結果、図表1のような結果を得た。

図表1:2024年、日米中露の対アフリカ貿易額

財務省(日本)、国勢調査局(米国)、税関総署(中国)およびIMF(ロシア)のデータに基づき、図表は筆者作成

対アフリカ開発会議などの開始時期に関係なく、圧倒的に中国が優勢を示している。

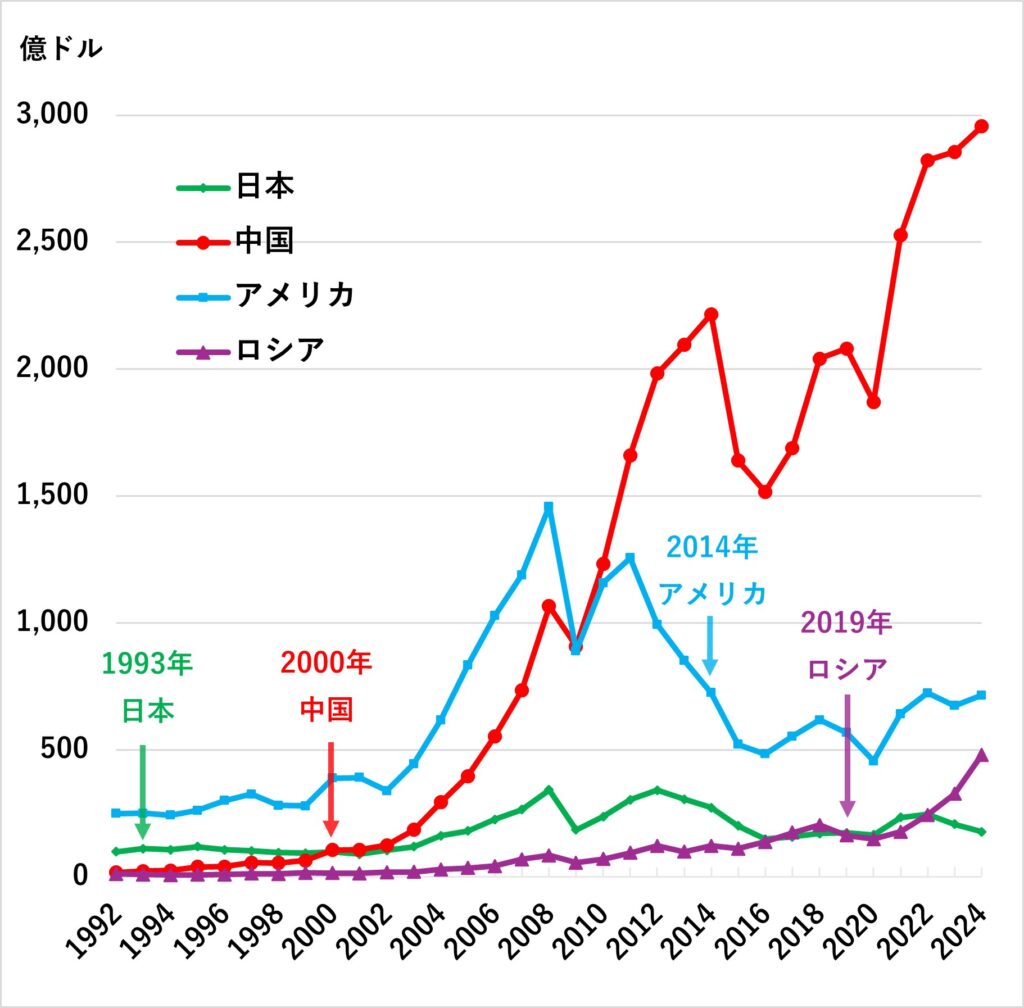

◆日中米露の対アフリカ貿易の推移

それなら推移はどうなっているのだろうか?

図表2に、図表1と同じ出典にあるデータに基づく推移を描いてみた。

その推移に、冒頭に書いた「対アフリカ開発会議など」(名称は各国、少しずつ異なる)の開始時期を加筆した。

図表2:日中米露の対アフリカ貿易額推移と対アフリカ開発会議など開始時期

財務省(日本)、国勢調査局(米国)、税関総署(中国)およびIMF(ロシア)のデータに基づき、図表は筆者作成

対アフリカ貿易額に関しては、中国は2000年に日本を上回り、2009年に米国を上回っている(ドル/円の為替レートはUSドル/円の為替レートの推移(1980~2025年)に基づいた)。それ以降、他国をリードして、中国は一人勝ち状態だ。

中国の推移のうち、2009年の落ち込みは2008年のリーマンショックによるもので、2014年から2016年にかけた落ち込みは、石油・金属などコモディティの価格が崩壊したためである。中国の税関総署のデータによると、中国の2014から2016年の対アフリカ貿易は【2014年:輸出1060億ドル、輸入1157億ドル】に対し【2016年:輸出949億ドル、輸入567億ドル】となっており、輸出額はほとんど変わっていないが、輸入額が半減している(輸入量は不変)。2014年年始では原油価格は95.14ドルであったのに対して、2016年年始では36.81ドル、最低26.19ドルにまで下落したことがある。中国としては半額で同じ量の石油・金属などを輸入できたので得をしたという計算になり、決して「貿易が落ち込んだ」というのではないことがわかる。

となると、全体として以下のようなことが言える。

- 日米は対アフリカ開発会議などを始めても、その後に急激な成長があるという現象がない。すなわち「会議など開催しても効果がない」ことが明瞭である。アメリカなどはむしろ、第一次トランプ政権の出現によって(アフリカを激しく侮辱したことから)、ひたすら減少しているような状況だ。

- それに比べて、中国の場合はどうだろうか?日本よりも9年も遅れて2000年に初めて「中国・アフリカ協力フォーラム」を開催し始めたのだが、その後すぐさま対アフリカ貿易が成長しはじめ、今では他国の追随を許さない。

- ロシアも2019年からではあるが、「ロシア・アフリカ・サミット」を開催したのちに(ウクライナ戦争があったにもかかわらず)一定の成長を示している。

これは何を意味しているのだろうか?

アメリカは、黒人に対する警察の暴力による殺傷事件などに代表される激しい対アフリカ蔑視が横行したので別枠で考えるとして、中露の場合は「計画したら実行する」という、「国策の貫徹」という特徴がある。

もちろん中国には専制主義的な国家体制による言論弾圧などがあるので、それを肯定することはできないし、ウクライナ侵略をするロシアのような軍事的専制主義も認めることはできない。

しかし両国、特に中国には「計画性」というものがあり、国家が国策として決めたら、必ずそれを貫徹する方向に動くというのが大原則だ。たとえば2015年に習近平政権はハイテク国家戦略「中国製造2025」を発布したが、今年、その2025年には全て完遂したためにトランプ関税に対しても「ノー!」を突き付けるゆとりを持っている。米軍の武器は中国製部品や中国のレアアースなしでは製造できないからだ(これに関しては今年4月13日の論考<米軍武器の部品は中国製品! トランプ急遽その部品の関税免除>や4月16日の論考<中国最強カードを切る! 「米軍武器製造用」レアアース凍結から見えるトランプ関税の神髄>などを参照されたい)。

◆日本には何が欠けているのだろうか?

では、日本には何が欠けているために、「会議などしても実質を伴わない」という現象が起きているのだろうか?要因はさまざまあるだろうが、ここでは、TICADを提唱した1993年前後の日本の政治情勢および国際情勢を考えてみよう。

政治情勢から言うと、図表3に示すように、いわゆる「回転ドア内閣」が続いている。

図表3:TICADが提唱された1993年から続いた回転ドア内閣

首相官邸ホームページなどを基に一部を抽出し筆者作成

日本人なら、どなたでもご存じのこととは思うが、念のため図表3をじっくりご覧いただきたい。ほぼ1年ごとに(短い時には2ヵ月間で)内閣がコロコロと変わり、世界で「回転内閣」として嘲笑されたものだ。

この図表3を図表2と照らし合わせて眺めてみよう。

この「回転ドア」期間、対アフリカの貿易は横ばいか減少さえしている。

ところが、やや長期的に維持された小泉内閣(2001年~2006年)と安倍内閣(2012年~2019年)の期間だけは、対アフリカ貿易が、わずかではあっても、増加している。

すなわち、「内閣は一定期間、長期的に安定していないと、国家戦略は実行できない」ということがわかる。

国際情勢から見ると、1989年6月4日の天安門事件に対する西側諸国による対中経済制裁を日本が積極的に解除し、「鄧小平を一人にさせてはならない」とばかりに、猛烈な勢いで対中支援に傾いていった。特に1992年に時の天皇陛下訪中を境目として、対中貿易一辺倒に日本は傾注している。

TICADが提唱されたのは、そういう最中(さなか)の1993年だ。理念は悪くないとしても、国際貿易の視点から見たときに、アフリカへと傾注する要素はなかった。

その後は中国の急激な経済成長に慌てたアメリカが、「中国抑え込み戦略」を始めると、日本はひたすら対米追随をするだけであった。

いまトランプ政権によりトランプ関税を強いられている状況下で、日本は初めて「極端な対米追随は日本をダメにするかもしれない」と思うようになり、他の国々へと関心をシフトさせるところに追い込まれていった側面はあるだろう。

少なくとも「国策」を決定してそれを実行していくためには、党内の政治闘争に明け暮れていたり、細かな意見の相違によってつぎつぎと新党を創設したりなどをくり返していたのでは前に進めないということは言えるのではないだろうか。

本稿で考察した「日中米露比較」から、何か少しでも日本政府が学び取ることがあれば・・・、と願わずにはいられない。

この論考はYahoo!ニュース エキスパートより転載しました。

カテゴリー

最近の投稿

- 個人の人気で裏金議員を復活させ党内派閥を作る解散か? しかし高市政権である限り習近平の日本叩きは続く

- トランプG2構想「西半球はトランプ、東半球は習近平」に高市政権は耐えられるか? NSSから読み解く

- 2025年は転換点だったのか?

- トランプのベネズエラ攻撃で習近平が困るのか? 中国エネルギー源全体のベネズエラ石油依存度は0.53%

- ベネズエラを攻撃したトランプ 習近平より先にトランプに会おうとした高市総理は梯子を外された

- Was this the Pivotal Year?

- 中国軍台湾包囲演習のターゲットは「高市発言」

- 中国がMAGAを肯定!

- トランプが習近平と「台湾平和統一」で合意?

- 中国にとって「台湾はまだ国共内戦」の延長線上