トランプ関税が発表されたあとの今年4月9日から23日にかけて、デンマークに根拠地を置くシンクタンク「アライアンス・オブ・デモクラシーズ(Alliance of Democracies=AoD)」(創設者はNATO元理事長)が世界100ヵ国11万1,273人を対象に意識調査を行なった(調査の実施自体はNira Dataに依頼)。そのデータDPI2025が5月12日に発表された。ただし、このリンク先からデータを得るには各自が自分の名前やメールアドレスなどの個人情報を入力しないとならない。そのプロセスを経てデータを入手したところ、世界の79%の国が「アメリカよりも中国に好感を持っている」と回答していることが分かった。DPIとはDemocracy Perception Index(民主認識指標)のことだが、「認識」というのは直訳で、「評価」という言葉を使った方が日本人にはピンとくるかもしれない。本稿では「評価」を用いる。

DPI2025データから何が見え、世界はどの方向に動くのか、データを通して考察したい。

◆世界における各国の評価スコア

まず図表1に、DPI2025の「p.40にあるGlobal perception scores」を日本語に訳して、筆者が編集したものを示す。これは調査対象国100ヵ国のうち、「主要国・地域」に対する調査国国民による評価である。

青色で示したのが正味の「肯定的評価」のスコアで、赤色で示したのが正味の「否定的評価」のスコアである。「正味の」というのは、「肯定的評価から否定的評価を引いた結果の値」のことだ。右端には「評価した国の数」が書いてある。

図表1:主要国・地域に対する世界における正味の評価スコア

DPI2025の調査結果を転載の上、筆者が日本語の注を入れ編集して作成

本稿では米中比較に焦点を当てているので、見やすいように中国とアメリカの行を黄色で染めた。この点だけが原典と異なる。

中国に対しては99ヵ国が評価(判断)をしており、正味の評価は「+14」となっている。アメリカに関しても評価(判断)をしている国の数が97ヵ国と、ほぼすべての国が関心を持っているが、正味の評価はなんと「-5」。「マイナス点」だ。

日本に関して関心を持っている国は55ヵ国と多くはないが、それでもスコアとしては「+39」でなかなかに高い。カナダのスコア「+44」を筆頭に、G7の国でマイナス点を取っているのはアメリカ一国のみである。アメリカの周辺にいる国はロシアやイラクなどで、西側諸国が批判している国と同程度の評価しかアメリカが得られていないというのは衝撃的なことだ。

日本人からは見えない事実かもしれないが、世界的視点に立てば、この時点でアメリカはもう世界のリーダーとしての資格を失っていることになる。

◆世界の79%の国が中国に好感、アメリカに好感は21%のみ

では、どのような国が中国に好感を持ち、どのような国がアメリカに好感を持っているのだろうか。図表2に示したのは、DPI2025の「p.43にあるDifference in perception: United States vs. China」を日本語に訳して、筆者が編集したものだ。日本人にピンとくるように地図のところどころに国名なども入れた。

図表2:アメリカと中国に対する好感度の違い

DPI2025の調査結果を転載の上、筆者が日本語の注を入れ、かつ日本人にわかりやすいように編集して作成

上半分の地図の方から説明すると、「中国に好感を持っている国は赤茶色の濃淡」で示されている。「アメリカに好感を持っている国は青色の濃淡」で示されている。やや灰色がかった白い部分は、調査対象としている「アメリカと中国」自身および回答をしなかった国だと思われる。ただしオーストラリアは回答が「±ゼロ」であったのかもしれない。

地図全体としては、赤茶色系が多く、青色系は少ない。

「日本、韓国、フィリピン、ウクライナ、ポーランド」などが「アメリカ寄り」なのは当然のことだろうが、「ベトナム、インド、ブラジル」が「アメリカ寄り」であるのは、注目に値する。

5月2日の論考<東南アジアは日中どちらを向いているのか? 習近平vs.石破茂?>で書いたように、今年4月14日に習近平国家主席がベトナムを訪問した際に空港まで出迎えたのはベトナムの国家主席だったが、4月27日の石破首相の場合、空港に出迎えたのは副首相兼外務大臣に過ぎなかった。習近平と比べても、という意見もあるだろうが、それにしても4月30日に行なわれたベトナム戦争勝利50周年記念の軍事パレードには、中国人民解放軍が参加している。またトランプ関税を46%も賦課されているのに、やはり「青色」であるということは注目すべきだろう。ベトナムはいま、北側の共産党系のトー・ラムが書記長だが、民意としては「政治の北側」よりも「経済の南側」をむいていることになろうか。それが、たとえベトナム戦争で前代未聞の残虐極まりない爆撃をベトナムに行なったアメリカであっても、南ベトナムに味方したアメリカの方を向かせているという事実には深く考えさせられるものがある。南シナ海問題も影響しているのだろう。

こういったデータは、後述するように日本の今後の貿易相手国などの集中度を分析する際に役に立つはずだ。

さらに注目すべきはBRICSの主たる構成国である「インドとブラジル」が「青色」だということだ。インドは多極化外交で中立だが、結局はアメリカ寄りだということは大きい。ブラジルの場合は現在のルーラ大統領はやや中国寄りではあるが、ボルソナーロ前大統領はガチガチのアメリカ寄りで、2022年大統領選挙の第二ラウンド投票で「ルーラ対ボルソナーロ」は「50.9%対49.1%」と、ほぼ対等だった。したがって国民全体としては「どちらかというとアメリカ寄り」という、「薄い青色」になっているのだろう。

だとすれば、BRICSの力もそこそこかと思うが、インドのモディ首相の影響力はあまり大きくないことが図表4で言えるので、そのことは後述する。

さて、図表2の後半部分の円グラフに目をやると、なんと「中国に好感が79%」で、「アメリカに好感が21%」という、非常に衝撃的なデータが出ている。

上半分の地図の色が、ほとんど赤茶色に染まっていることを如実に表している数値だ。

下半分の円グラフの右側にある棒グラフは読み取りにくいので説明が必要だ。

これは「中国をより高く評価している国家形態と地域の割合」を示したもので、この言葉は原典のグラフ上にはない。筆者が加筆した。

棒グラフの上の二つは「国家形態」を表している。「中国に好感」が正味で多かった国の内、民主主義国家は数%で(数値は目視)、権威主義的国家は目視で40%ほどあるように見える。

「中国に好感」を抱いている区域で最も多いのが「中東・北アフリカ」で、たしかに上半分の地図を見ると、「中東・北アフリカ」一帯は非常に色濃く赤茶色に染まっている。

本稿を書いている時点で、トランプ大統領が中東を訪問していたが、この一帯は実は強烈に「中国寄り」である国が多いので、そこを抑えに行ったと解釈することもできなくはない。反感を避けるためにイスラエルを避けたのは計算の上だろう。イスラエルは図表1で「-23」と非常にスコアが低い。世界的世論は、やはりガザ爆撃を非難している。

◆米中露に対する正味の評価

DPI2025は興味深いことに、「世界の大国に対する正味の評価の推移」として、「米中露」を挙げている。「なぜロシアを大国扱いに?」とも思うが、経済大国ではないが軍事大国ではあるからか、あるいはウクライナ戦争で制裁を受けても軍事的にNATO全体を相手にめげない国を「大国」とみなしたということかもしれない。NATOにしてみれば、やはりロシアは「大国」なのだろう。いずれにせよ、その結果を図表3に示す。

図表3:世界の大国に対する正味の評価の推移

DPI2025の調査結果を転載の上、日本語は筆者が注

2024年まで、明らかにアメリカが中国を上回っていたが、2025年4月になり、アメリカの正味の評価が急落し、中国の正味の評価が増加してアメリカを上回った。ロシアが意外なことにウクライナ戦争以降、スコアを上げており、おまけにアメリカの値と接近している。ここで言えるのは、その程度までアメリカの評価が落ちているということだ。

◆なんと、世界のリーダーの中では習近平が一番人気?

DPIの視点は、まことに興味深い。

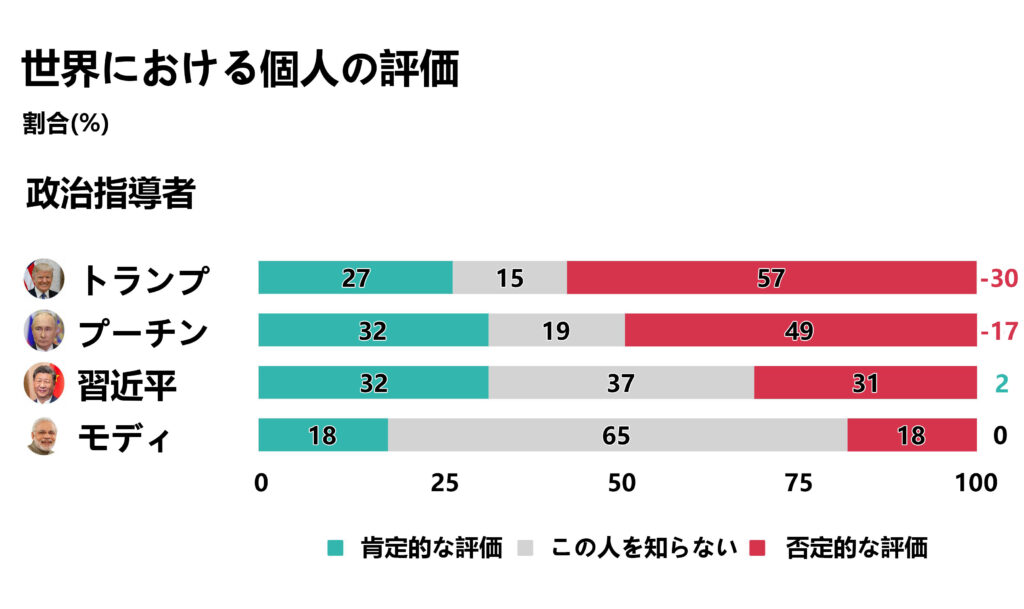

なんと、「世界における個人の評価」の対象として「トランプ、プーチン、習近平、モディ」を挙げているのだ。その結果を日本語訳して図表4に示す。ただし図表の縦横の比率は、このページに収まりやすいように少し変えた。

図表4:世界における政治指導者への評価

DPIの調査結果を転載の上、日本語は筆者注

この表の読み方が、また難しい。たとえばトランプを例に挙げると、

トランプを肯定している割合:27%(緑)

トランプという人を知らない人の割合:15%(灰色)

トランプを否定している人の割合:57%(赤)

トランプの総合的正味の評価スコア:-30(右端の数字、赤色)

この読み方に従えば、あのプーチンの評価よりトランプの評価の方がずっと低く、右端の数値をご覧いただくと「トランプ:-30」に対して「プーチン:-17」だ。習近平に至っては、唯一評価が「+」で、右端の数字は緑色となっており、「+2」である。

なんと習近平が、この4人の中では世界で最も高く評価されていることになる。

また図表2のマップにおいて説明したように、BRICSの主要構成メンバーなのに、インドは青色でアメリカ寄りだった。しかしそのインドのモディ首相に対する評価を見ると「この人を知らない」が「65%」もあり、インドがアメリカ寄りでも、世界的にはあまり影響を及ぼさないことになる。

データを単純に並べるだけでなく、このように立体的に考察を加えていくと、今後世界はどの方向に動き、日本は(もし戦略を練る機能があれば)今後どのように動いていけば、この「トランプ関税という難関(国難?)」を乗り切っていけるかが見えてくるはずだ。日本は切り札を持っていても、「米軍基地で守っていただいている」という姿勢を崩していないので、それをカードとして使うことはしないのだろう。

その点、中国は「れっきとした独立国家」なので、トランプ関税が宣言された瞬間に、迷いもせずに瞬発的に報復関税を宣言し、一歩も譲らなかった。その姿勢が世界の多くの国から高く評価された事実が、図表1から図表4に至るまで、如実に表れている。

もし5月12日に中国が米中互いに関税115%引き下げという勝利を勝ち取ったあとの調査であるなら、この傾向はもっと強く出ていたことだろう。

◆習近平が睨む世界貿易新秩序

これまで何度も書いてきたが、トランプ関税は習近平にチャンスを与え、米中の力関係が逆転する「相転移」点に、世界はいま差しかかっている。

そのことは5月14日の論考<115%の関税引き下げ トランプ最大の誤算は「中国の報復関税」か 日本は?>で書いたように、中国は東南アジア、アフリカ、中南米およびEUを惹きつけていることからも明らかだ。世界貿易の米中比較に関しては、4月6日の論考<トランプ関税は「中国を再び偉大に(Make China Great Again)」 英紙エコノミスト>の図表3で示した通りだ(「中国を再び偉大に」に関して、中国が偉大であったことなどあったのかという疑問を持つ人もいるようだが、ここは語呂合わせで、かなり過去までさかのぼれば遣隋使や遣唐使などがあった時代もあったので、それを指して英紙エコノミストは使っているかもしれない)。

したがってトランプ2.0の出現は米中の力関係が逆転する分岐点を示しており、しかも世界のトップ・リーダーとして「習近平」という個人が浮上したというデータを、DPI2025は見せつけたことになる。

あの言論弾圧をする国が…とは思うが、これが世界の視点であり、目下の結果であることを否定することはできない。今後の世界の方向性を読み取り、戦略を練る上で不可欠のデータをDPI2025は示していると言えようか。日本政府が学習してくれることを祈る。

この論考はYahoo!ニュース エキスパートより転載しました。

カテゴリー

最近の投稿

- 記憶に残る1月

- 高市圧勝、中国の反応とトランプの絶賛に潜む危機

- 戦わずに中国をいなす:米国の戦略転換と台湾の安全保障を巡るジレンマ

- トランプ「習近平との春節電話会談で蜜月演出」し、高市政権誕生にはエール 日本を対中ディールの材料に?

- A January to Remember

- Managing China Without War: The U.S. Strategic Turn and Taiwan’s Security Dilemma

- 「世界の真ん中で咲き誇る高市外交」今やいずこ? 世界が震撼する財政悪化震源地「サナエ・ショック」

- 中国の中央軍事委員会要人失脚は何を物語るのか?

- 個人の人気で裏金議員を復活させ党内派閥を作る解散か? しかし高市政権である限り習近平の日本叩きは続く

- トランプG2構想「西半球はトランプ、東半球は習近平」に高市政権は耐えられるか? NSSから読み解く