トランプ関税により中国の習近平が「漁夫の利」を得ていることに関して、今回はアフリカを対象として考察する。

トランプ1.0(2017年~2021年)のときに激しい制裁を受けた習近平政権は、アメリカを消費対象国としていたことから離脱し、アメリカ以外の国へとシフトしていった。中でもアフリカの購買欲を成長させるという戦略に早くから出ており、それはトランプ2.0の高関税により一気に加速している。

たとえばアフリカ53ヵ国に対して「ゼロ関税」を徹底したり、クリーンエネルギーに関してもトランプ2.0では環境問題への配慮を撤廃したので、アフリカ大陸は中国の一人勝ち状況だ。

◆習近平はアフリカ53ヵ国に対してゼロ関税を徹底

アフリカには54ヵ国があるが、そのうちエスワティニ(元スワジランド)一ヵ国だけが「中華民国」台湾と国交を結んでおり、53ヵ国が中華人民共和国(中国)と国交を結んでいる。

中国はその53ヵ国すべてに対して、中国への輸出品に関する関税をゼロにした。それも、コロナによってアフリカ経済が打撃を受けていたことから、以下のような順番で徐々に関税をゼロにし、トランプ関税以降は一気にすべてのアフリカ諸国に対して関税をゼロにしたという状況である。

中国と国交を結んでいない国(エスワティニ)関しては、実際上、貿易額も少ないことから、ゼロ関税の必要もなく、対象にはなっていない。

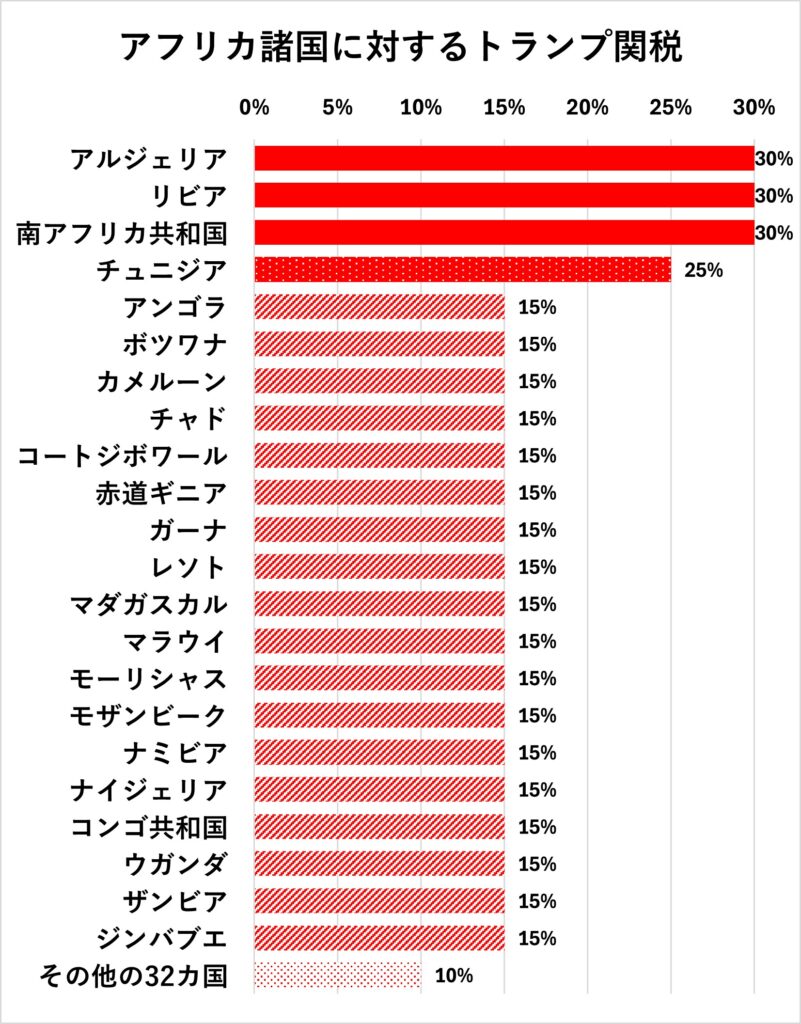

◆アフリカ諸国に対するトランプ関税のパーセンテージ

一方、トランプ大統領令に基づいて、アフリカ諸国にも高関税がかけられたが、現時点でのアフリカ諸国に対するトランプ関税率をグラフ化すると、図表1のようになる。関税率の高い順番に並べ、かつ同じ関税率の場合はアルファベット順に並べた。塗りつぶし度合いの模様で関税率の高さを「30%、25%、15%」と分類し国名を書いたが、残り32ヵ国は全て10%なので国名は略記した。

図表1:アフリカ諸国に対するトランプ関税

トランプの大統領令に基づいて筆者作成

図表1のうち、南アフリカに関しては今年5月5日の論考<トランプ関税とイーロン・マスクが、アフリカを中国にいっそう近づけた>に書いたように、イーロン・マスクがトランプに、南アフリカにおける白人アフリカーナーに対するジェノサイド疑惑(確たる証拠なし)を告げたことが理由の一つと考えていいだろう。アルジェリアに関しては、トランプ1.0のときにトランプ大統領がアラブ諸国と結んだアブラハム協定の加盟国であるモロッコと仲が悪いからかもしれない。

リビアとチュニジアは、特に政治的理由が見当たらないので、4月にトランプ大統領が決めた相互関税算出のための「貿易赤字/貿易額の比率」が大きいためかと推測される。

理由が何であれ、これに対して中国は「関税ゼロ」なのだから、当然、アフリカ諸国のハートは中国へとなびいていくだろう。

◆記録的な数の中国製太陽光パネルを購入するアフリカ

その最たるものが中国製太陽光パネルだ。

アフリカにはエネルギー不足に悩む国が多く、何十年にもわたって石炭や天然ガスに頼ってきた。なぜ石油を直接使って発電しないかと言うと、「石油を直接発電すると、コストが高く環境汚染がひどいので採用する国は少ない。そこでアフリカでは原油を輸出して、その金で天然ガスや石炭を買う方が経済的だ」とIEAが説明している。

このようなややこしい循環をくり返してきたアフリカに、中国からの非常に安価な太陽光パネルが雪崩を打ったように入り始めたので、アフリカの中国製太陽光パネルの購入は今年になって記録的な増加を示すようになった。

そうでなくともトランプ2.0はクリーンエネルギー政策を放棄しているので、太陽光エネルギーはいま中国の独擅場だ。中でもトランプ関税に喘(あえ)ぐアフリカは爆発的な勢いで中国製太陽光パネルを購入し始めた。

その数値を考察するに当たって、まずは中国の税関総署の輸出データに当たってみたが、そこにあるデータは「金額ベース」なので、今年に入ってどれくらい急増したのかをチェックすることができない。なにしろ中国製太陽光パネルの価格があまりに安価だからだ。たとえば、今年1-7月のアフリカ全体のデータを比較すると、

輸出金額(ドル):2024年は-37.8%減、2025年は16.4%増

発電能力(MW):2024年は10.6%増、2025年は68.0%増

のように、金額ベースなら2024年などむしろ減っており、2025年もわずか16.4%に過ぎないが、発電能力というデータから見ると、今年は68%増になっている。

この計算のしにくさを補うために、気候・エネルギー分野で世界的に有名なイギリスのシンクタンク「エンバー(Ember)」は、台湾のコンサル会社インフォリンク・コンサルティング(InfoLink Consulting)が提供した太陽光パネル価格追跡サービスPV spot price(過去データは有料)の平均価格を組み合わせて、アフリカ諸国の輸入量を発電能力ベースで算出している。

筆者自身が、アフリカ各国に関する追跡作業を一国ごとに試みても良いのだが、読者の方々には、むしろ「あのエンバーのデータなら」という信頼感があるだろうと思われるので、本稿ではむしろエンバーのデータを用いて考察する。

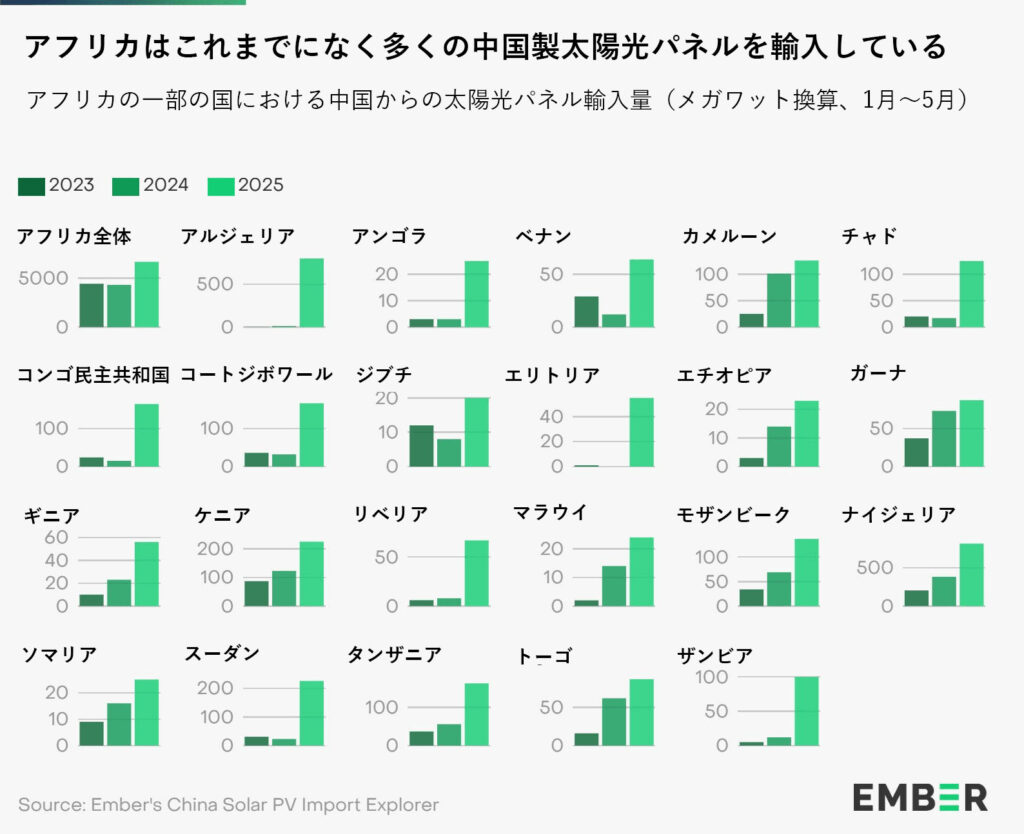

アメリカの雑誌ワイアード(WIRED)は今年8月21日、<アフリカは記録的な数の中国製太陽光パネルを購入している>というタイトルで、アフリカにおける中国製太陽光パネルの驚異的な席巻ぶりを描いている。

図表2に示したのは、ワイアードに掲載されているDave Jones(エンバーの主任アナリスト)がエンバーのデータに基づいて作成した画像を日本語化して示したものである。ワイアードがDave Jones氏に依頼して作成してもらったという、複雑な関係にあることを明記しておきたい。

図表2:アフリカの一部の国の中国製太陽光パネル輸入量(発電能力)比較

ワイアードの依頼を受けて、エンバーのデータをDave Jones氏が図表化したワイアード掲載の図表を転載の上、日本語は筆者注

このように、小さな国でも2025年に入り、いきなり中国製太陽光パネルを購入した国が少なくない。その増加率も尋常でなく大きい。今まで購入したことがない国が、いきなり購入を始めたという状況も見て取れる。

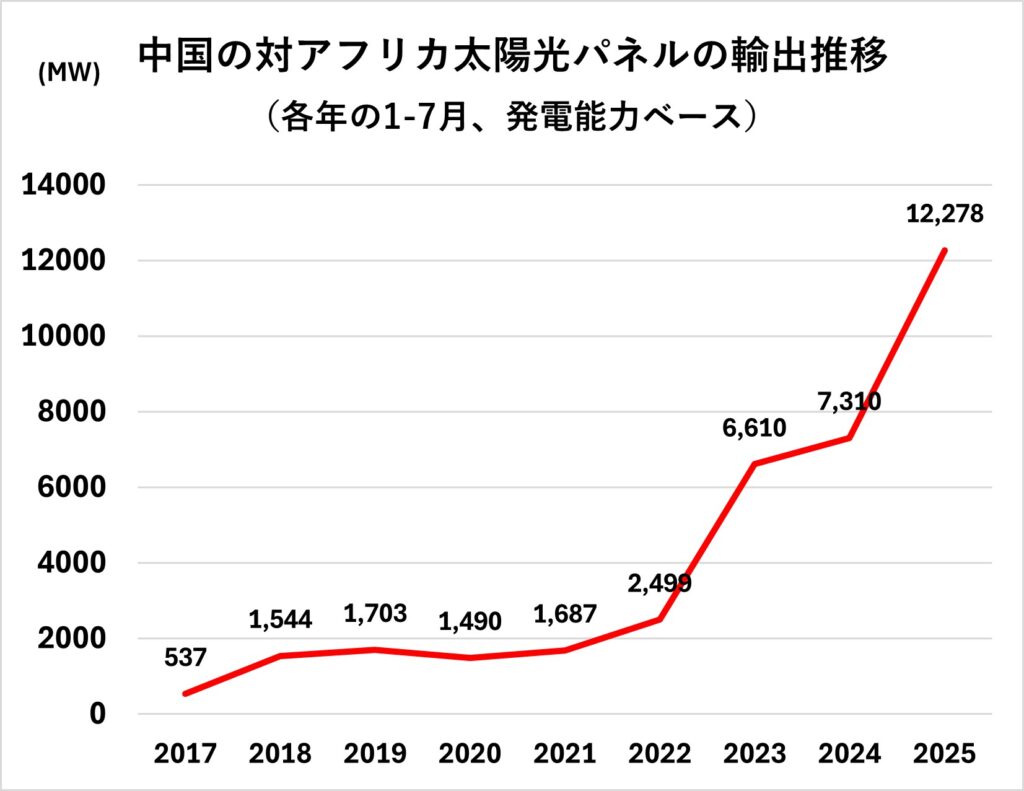

もう少し長期的に見たときに全体として、どのような増加傾向にあるのかを考察するために図表3を作成してみた。図表3は、筆者自身がエンバーのデータに基づいて、アフリカ全体における輸入量(発電能力)の推移を作成したものである。2025年の推移を含めるために、同じ期間を比較する必要性から、各年の1-7月の合計に基づいて計算した。

図表3:中国の対アフリカ太陽光パネルの輸出推移(発電能力ベース)

エンバーのデータに基づいて、図表は筆者作成

図表3から、2025年にトランプ2.0に入ってからの急増が目立つ。

中国製太陽光パネル以外の中国とアフリカの貿易額に関しては、8月22日の論考<アフリカ開発「日中米露比較」を通した評価表 日本はなぜ対アフリカ交易が成長しないのか>の図表1をご覧いただければ一目瞭然だが、これでも安価な中国製太陽光パネルの金額が貿易額の中に平等に入っているため、実質の発電能力などの効果を考えると、中国とアフリカの実質貿易は、図表1で示した数値を上回っているということが言える。

◆中国は2022年にアフリカ17ヵ国23件の債務を免除

それでも、中国はアフリカを債務漬けにしているのではないかという疑問を抱く方が、読者の中にはおられるだろうと推測される。そこで中国がアフリカの一部の国に対する債務をどのように処置したかに関して、ひとこと付け加えておきたい。

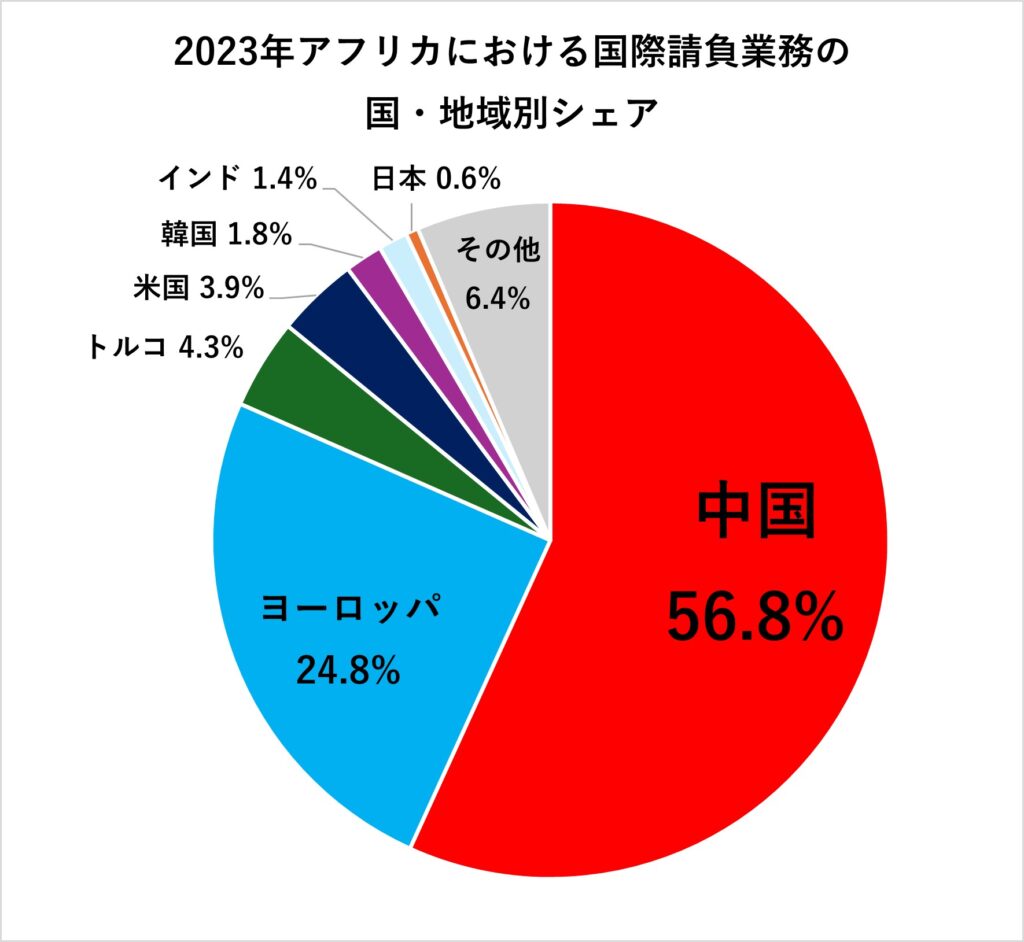

2022年8月18日に開催された中国・アフリカ協力フォーラム(FOCAC)で、中国は「アフリカ17ヵ国が中国に対して負っている23件の無利子借款債務を免除する」と宣言している。さらに「中国は、融資、投資、援助など、さまざまな手段を通してアフリカの主要インフラ建設に積極的に参加していく」と同フォーラムで習近平は誓っているが、そのシェアを示すと図表4のようになる。

図表4:アフリカにおける国際請負業務の国・地域別シェア

ENRのデータに基づいて、図表は筆者作成

このデータは、アメリカの建築業界で有名な週刊誌ENR(エンジニアリング・ニュース・レコード)の2024年データに基づいて作成した。ここでも中国が圧倒している。

なお、8月25日に公開した本シリーズの1回目<「トランプ関税」と習近平「漁夫の利」 その1:接近する中印>に書いたインドに対するトランプ関税は8月27日に50%で確定した。モディ首相はトランプ大統領からの電話を4回も拒否した(有料)というから、米印関係はかなり険悪化していると言えよう。

トランプ関税だけでなく二次関税制裁も加わって、インドの中露やブラジルなどBRICS諸国との接近はますます強化し、習近平が得る「漁夫の利」はその分だけ大きくなりそうだ。

追記:しかし、こんなにまで経済的には強く結びついていても、9月3日の北京で開催される「抗日戦争勝利80周年記念式典・軍事パレード」に参加するのは、アフリカ54ヵ国の内、首脳が参加するのはわずか「コンゴ共和国(サスヌゲソ大統領)とジンバブエ(ムナンガグワ大統領)」の2ヵ国のみでしかないということが8月28日午後わかった。ちなみに10年前の2015年の時には、「アルジェリア、コンゴ民主共和国(今回のコンゴ共和国とは別の国)、エジプト、エチオピア、南アフリカ、スーダン」の首脳が参加していた。これは軍事的あるいはイデオロギー的には中国と距離を置いているのかもしれないという意味で、注目に値する(加筆:8月29日)。

この論考はYahoo!ニュース エキスパートより転載しました。

カテゴリー

最近の投稿

- 記憶に残る1月

- 高市圧勝、中国の反応とトランプの絶賛に潜む危機

- 戦わずに中国をいなす:米国の戦略転換と台湾の安全保障を巡るジレンマ

- トランプ「習近平との春節電話会談で蜜月演出」し、高市政権誕生にはエール 日本を対中ディールの材料に?

- NHK党首討論を逃げた高市氏、直後に岐阜や愛知で選挙演説「マイク握り、腕振り回し」元気いっぱい!

- A January to Remember

- Managing China Without War: The U.S. Strategic Turn and Taiwan’s Security Dilemma

- 「世界の真ん中で咲き誇る高市外交」今やいずこ? 世界が震撼する財政悪化震源地「サナエ・ショック」

- 中国の中央軍事委員会要人失脚は何を物語るのか?

- 個人の人気で裏金議員を復活させ党内派閥を作る解散か? しかし高市政権である限り習近平の日本叩きは続く