トランプ大統領は黒字の対米貿易国すべてが米国に貿易赤字をもたらしたとして4月2日に相互関税を課すと発表した。報復関税を宣言した国・地域には厳罰が待っているとしたにもかかわらず、中国が報復関税をかけてきたため、今ではあたかも米中関税合戦の様相を呈しているが、トランプ関税は同盟国をも含めたすべての対米貿易黒字国を相手にしているので、決して中国にターゲットを絞ったものではない。

しかし、米国の貿易赤字は、そもそも貿易相手国のせいだろうか?

相手が悪いのだろうか?

2018年10月9日、すなわちトランプ1.0時代だった時に、FRB(Federal Reserve Board,連邦準備制度理事会)の構成銀行の一つであるセントルイス連邦準備銀行はすでに<米国の貿易赤字の根源を理解する>の中で、「現在の国際通貨システム(米ドル基軸)は、米国における永続的な貿易赤字の根本的な原因である」と断言している。

また今年4月12日に、ポルトガルのブルーノ・マサンイス(哲学者、政治家)は、<キング・ダラーの没落>で、「ドル覇権を維持しようとすることこそが、米国の貿易赤字と製造業の空洞化を招いている」と一歩進んで分析している。

中国のネットではすぐさまその中国語版が現れ、マサンイスは「ドルが世界の準備通貨として優位に立っていることが米国に世界経済における支配的な地位を与えているが、この地位には負担が伴い、米国の産業空洞化と貿易赤字につながっていると主張している」と紹介している。特にマサインスが「ドルの覇権は内外の課題に直面しており、徐々に崩壊する可能性があると考えていること」を強調している。

筆者自身は拙著『米中新産業WAR』の序章で「アメリカ製造業・金融等部門のGDPに占める割合の推移」および「アメリカ製造業・金融等部門の雇用や数の規模推移」を図表化して、数理的に金融業の隆盛とともに米製造業が衰退していく様を示した。

今般はそれらの図表に、米貿易赤字額を重ねてプロットし、考察を試みる。

◆米貿易赤字と製造業・金融等部門との関連

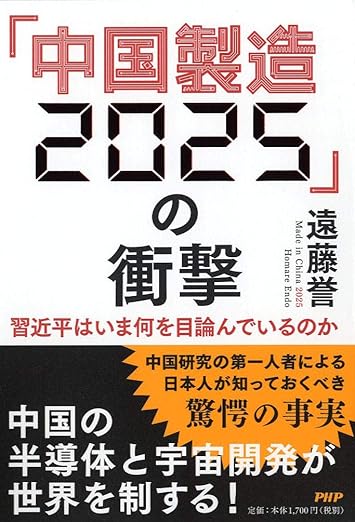

まず、拙著の序章で描いた「アメリカ製造業・金融等部門のGDPに占める割合の推移」の図表に、アメリカの貿易赤字額を重ねてプロットしてみた。それを図表1として以下に示す。製造業・金融等部門のGDPに占める割合は米商務省経済分析局(Bureau of Economic Analysis (BEA))のデータに基づき、米貿易赤字のデータも、同じく米商務省経済分析局の別のデータに基づいている。

図表1:米貿易赤字額と製造業・金融等部門のGDPに占める割合の推移

米商務省経済分析局のデータを基にグラフは筆者が作成

図表1から明らかなように、米製造業(青色)のGDPに対する貢献度は、年々減っていき、金融等部門(黄色)の貢献度は年々増加している。

特に2023年8月21日の論考<遂につかんだ! ベルリンの壁崩壊もソ連崩壊も、背後にNED(全米民主主義基金)が!>で分析したように、米国は意図的に旧ソ連を崩壊に導いた。米ソ対立という二極化から逃れた米国は、米一極を中心としたグローバル経済を推し進め、米国のために奉仕させ形のサプライチェーンを全世界に構築していった。

米国はドル札を刷るだけで、それ以外の国は汗水流して厳しい作業に耐えて作り上げた製品を米国に売り(=捧げ)、(ご褒美に)米国は相手国にドル札を渡して裕福な生活をするというサイクルが出来上がっていったのだ。

そのため「ソ連崩壊」以降の金融等部門のGDPへの貢献度はさらに増し、製造業の貢献度はひたすら少なくなっている。

それに伴って、貿易赤字(赤色)が急激に成長しているのが見て取れる。

2023年2月、中国外交部は<米国の覇権・覇道・霸凌(いじめ)およびその危害>という文書を発表し、その中で「米国は100ドル札をわずか17セントの費用で印刷し、その1枚の紙に100ドルの価値を持たせて全世界を搾取している」という趣旨のことを書いている。そして半世紀以上前に、元フランス大統領シャルル・ド・ゴールは、「アメリカはドルがもたらした特権を享受し、涙も流さずに財政赤字を垂れ流している。価値のない紙くずを使って他国の資源や工場を略奪している」と指摘したとも強調している。

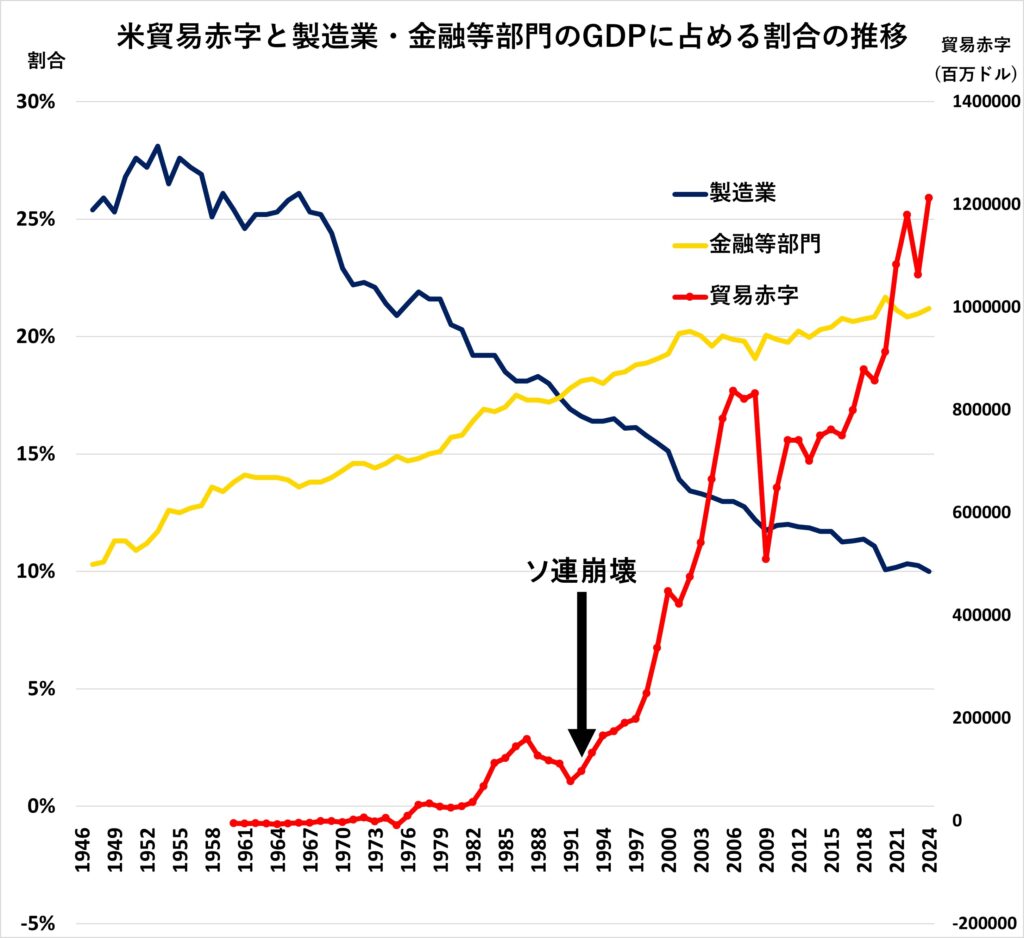

つぎに金融等部門に従事する人たちの数と製造業に従事する人たちの数を、米労働省労働統計局(Bureau of Labor Statistics Data)のデータ1、データ2、データ3などに基づいて計算し、図表2を作成した。

図表2:米貿易赤字と製造業・金融等部門の雇用者数の規模推移

米労働省労働統計局と米商務省経済分析局のデータを基にグラフは筆者が作成

図表2をご覧になると、製造業従事者の数が激減していることがわかる。すなわち米国からエンジニアそのものがいなくなってしまったのだ。2024年では8%にまで落ち込んでいる。

それに比べて金融部門等の従業者の数がそれほど増えてないのは、金融業は少人数でもできるからだ。その状態で貿易赤字だけは膨らんでいっているので、いかに一部の富裕層が豪奢な生活を送り、一般庶民が貧困にあえいだり麻薬に走ったりしながら不満を募らせているかを推し量ることができる。

青色が示すエンジニアの減少は、まるで赤色の貿易赤字の餌食になっているようにさえ映る。

さらに怖いのは、製造業が空洞化すると、武器を製造することさえできなくなることだ。

そのことは今年4月13日の論考<米軍武器の部品は中国製品! トランプ急遽その部品の関税免除>で、米国国防総省のデータとしてご紹介した。

◆ドル建て外貨準備高と米貿易赤字

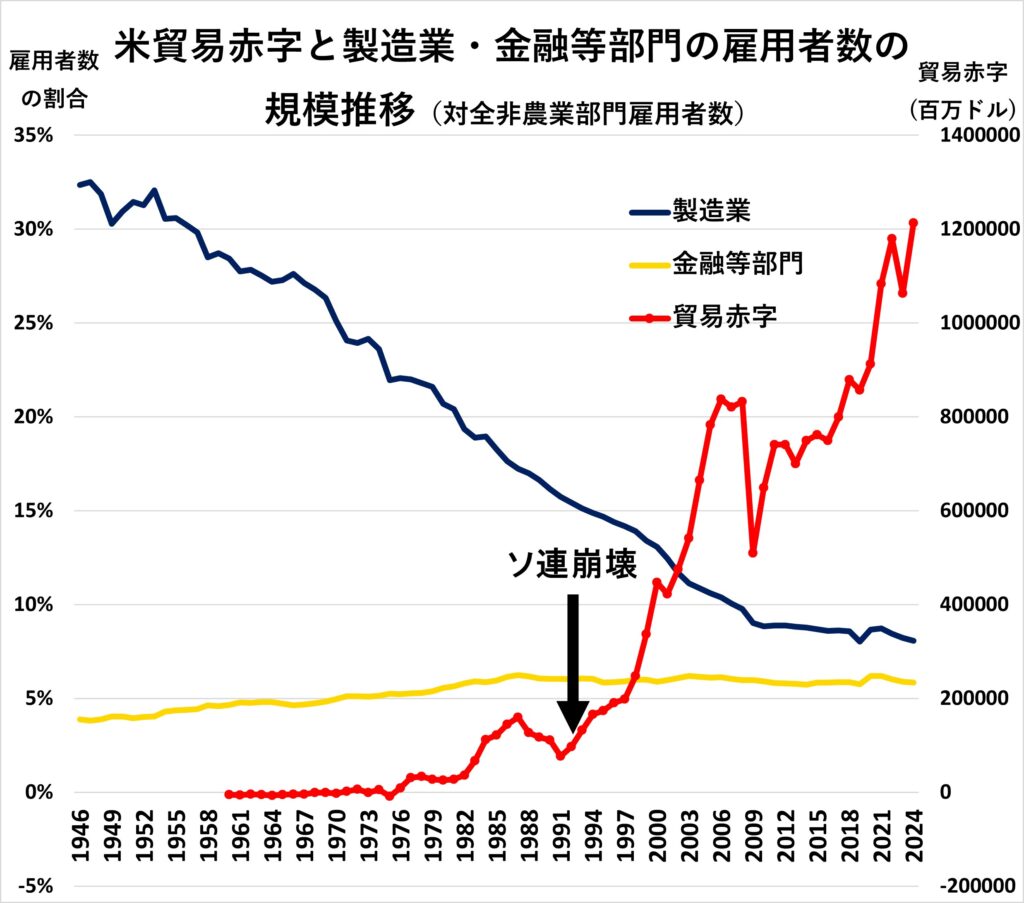

ではつぎに、世界におけるドル建て外貨準備高をIMFデータから拾い、米貿易赤字と比較してみた。但しIMFのデータは1995年からしかないので、IMFデータに関しては図表3に1995年以降の推移を並べた。

図表3:米貿易赤字と世界のドル建て外貨準備高の推移

米商務省経済分析局とIMFのデータを基に、グラフは筆者が作成

図表3を見ると、見事に両者が増加傾向を揃えた形で膨らんでいることがわかる。2008年のリーマンショックのときに消費が落ちたため、ドル建て外貨準備高(緑色)の方がやや先に出て、貿易赤字が後を追っているという違いはあるが、それでも総体としての貿易赤字は伸び続けている。

これこそは正に、米国が米ドル基軸を維持していたいために貿易赤字が伴ってくるという、表裏一体をなしたような現実だ。

図表3でAおよびBとして示した個所に注目すると、Aでは貿易赤字が急激に膨らみ、Bでは突然フラットになっている。これに関しては、金融のプロであるシンクタンク中国問題グローバル研究所(GRICI)の白井一成理事は、以下のように解釈している。

Aに関して:2000 年から 2005 年にかけて米国の貿易赤字が急拡大した背景には、金融・財政政策による旺盛な内需と、グローバル・サプライチェーンの再編という二つの構造変化があると思います。FRB はドットコム・バブル崩壊後の景気後退に対応し、政策金利を 6.5%から 1%へ歴史的低水準まで引き下げました。その結果、住宅価格と家計消費が大きく刺激され、輸入需要が急増しました。さらに、ブッシュ政権下での大幅減税とイラク戦争関連支出が民間の可処分所得と政府需要を大きく刺激し、国内需要の増加が輸入の拡大につながり、貿易赤字が拡大したと思われます。同時期、中国の WTO 加盟(2001 年)を契機に、米企業は生産拠点と調達を中国へ急速に移行し、中国製耐久財の輸入が爆発的に増加し、対中貿易赤字は 2000 年の 84 億ドルから 2005 年には 2,000 億ドル超へと拡大し、貿易不均衡の最大要因となりました。なお、原油価格も 2000 年の平均 30 ドルから 2005 年には 56 ドルへ高騰し、数量が伸びなくても石油輸入額が膨らみ、それだけで年間の貿易赤字を数百億ドル規模で押し上げました。さらに、アジア各国の中銀は輸出で得たドルを米国債に大量再投資し、世界的貯蓄過剰と呼ばれる資本流入がドルの実効レートを下支えしました。中国人民元は当時ドルに事実上固定されており、2005年以降も切り上げ幅が小幅に限られ、このため米国の巨額赤字にもかかわらずドル安が十分進まず、対中赤字が拡大しました。この人民元とドルの為替制度が輸入価格の下落と購買力の拡大をもたらし、内需要因だけでは説明しきれない貿易赤字拡大の一因となりました。アジア各国や産油国は貿易黒字で得たドルを米国に再投資したため、米国は経常赤字を抱えながらも資金不足に陥らずに済みました。もっとも、2000〜05 年は対外資産からの利息・配当収入が増加し、所得収支の黒字が経常赤字の一部を相殺してしまいました。

Bに関して:2005 年から 2007 年にかけて、米国の貿易赤字(財・サービス合計)が横ばいに見えた最大の理由は、①ドル安と世界景気の好調による輸出の急伸、②原油高を含む輸入構成の変化、③住宅関連需要の減速による輸入の伸び鈍化が同時に起きたためかと考えています(以下省略)。(以上)

非常に明快な解釈だ。

それにしても、貿易赤字の原因はドル基軸にあるということを、あのビジネスマンのドナルド・トランプが分かっていないはずがないだろう。すべての対米貿易相手国に高関税などかけたら、ドル基軸さえ危うくなり、米国の繁栄はここで終わるかもしれない。

それでも同盟国にまで関税をかける理由は、どこにあるのだろうか?

これに関しては、「マールアラーゴ合意」があったとブルームバーグなどが伝えている。同じくブルームバーグが今年2月27日に<「マールアラーゴ合意」とは何か>という見出しで、それは「ドルを意図的に弱くし、米国の輸出企業が中国や日本などのライバルと競争しやすくする多国間協定の可能性を巡る議論」であると説明している。ヘッジファンド会社ハドソン・ベイ・キャピタルのシニアストラテジストだったスティーブン・ミラン氏が2024年11月に発表した論文にトランプが注目した結果であるようだ。ここでは本稿の分析範囲を逸脱するので、考察は控えたい。

◆習近平はなぜ強気なのか?

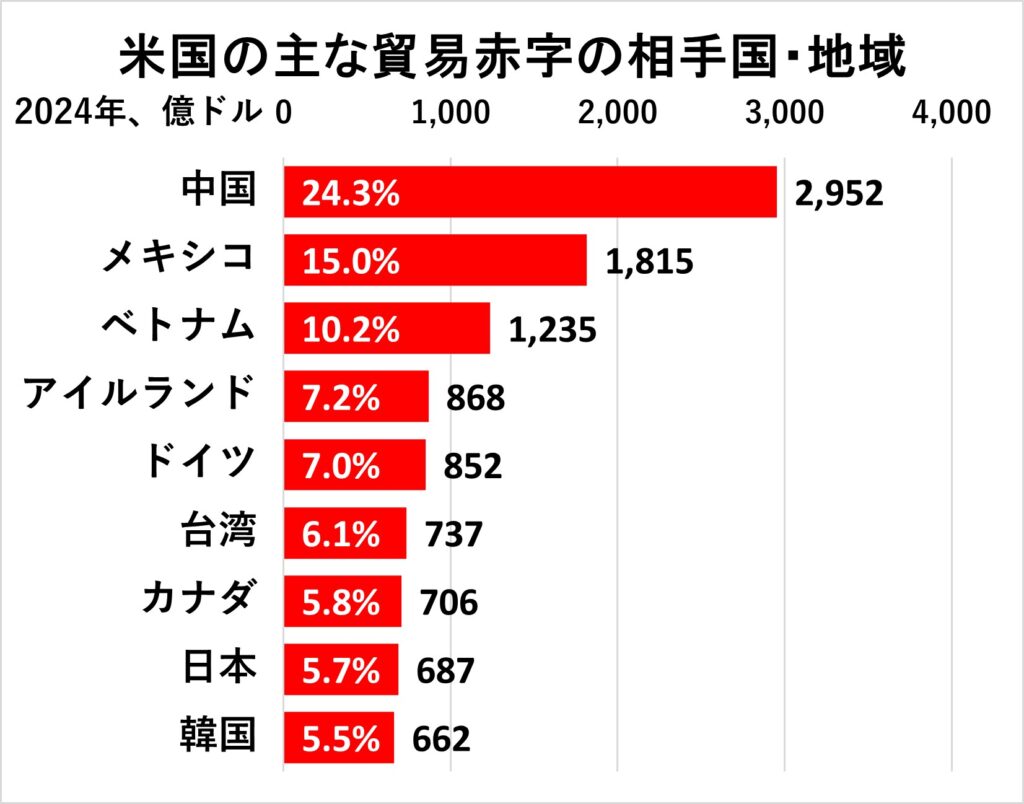

2024年のBEA(米商務省経済分析局)のデータに基づいて、米国にとっての上位貿易赤字国・地域を図表4に示した。但し、EUを一区域として入れた場合、EUに対する米国の赤字は19.5%になるが、図表4では、その場合は入れていない。

図表4:米国の主な貿易赤字の相手国・地域

BEAのデータを基に、グラフは筆者が作成

中国に対する米貿易赤字は全体の24.3%で、EU全体をさえ凌駕している。4月23日の論考<中国を虐めればご褒美「トランプ関税軽減」と米メディア 一転、トランプ大統領が対中融和発言>で示したように、米国の輸入に関する中国依存度は尋常ではない。中国は米国債の保有率も日本に次いで多く、いざとなったら売却すればいい。「売るぞ」と言っただけで、米国には大きなダメージになる。

さらに見逃してならないのは、実は「世界の支配者ランキング」で中国が「世界一」だということである。

2024年10月29日、中国の中央ラジオ局網は<「世界世論指数2024」が発表、中国の国家総合力指数が世界第1位に>と報道したが、筆者はこれに関して書かなかった。客観性に確信が持てなかったからだ。ところが今年4月25日に、日経ビジネスが<世界の支配者ランキング データで暴く米中資本戦争>(有料)で、別の調査方法を用いて「中国政府が支配力指数世界一」であることを証明して見せているのを発見したので、書いてもいいだろう。それによれば「1位は中国政府で、2位は中国が国有企業を管理する機関」だったそうだ。6位から9位も中国の国有企業が占める。

「トランプ関税」によって、中国の方が安定しているかもしれないと判断する国が増えてくる可能性もある。「あの中国が?」とは思うが、「トランプ関税」が習近平の背中を押したと言っても過言ではないだろう。

こういった多くの要素が、習近平を強気にさせているのではないかと推測される。

いずれかの時点で、米国の一極支配とドル基軸は消滅していく運命にあるだろうが、残念ながらトランプがそれを早めたということになるのかもしれない。

カテゴリー

最近の投稿

- 習近平の思惑_その1 「対高市エール投稿」により対中ディールで失点し、習近平に譲歩するトランプ

- 記憶に残る1月

- 高市圧勝、中国の反応とトランプの絶賛に潜む危機

- 戦わずに中国をいなす:米国の戦略転換と台湾の安全保障を巡るジレンマ

- トランプ「習近平との春節電話会談で蜜月演出」し、高市政権誕生にはエール 日本を対中ディールの材料に?

- A January to Remember

- Managing China Without War: The U.S. Strategic Turn and Taiwan’s Security Dilemma

- 「世界の真ん中で咲き誇る高市外交」今やいずこ? 世界が震撼する財政悪化震源地「サナエ・ショック」

- 中国の中央軍事委員会要人失脚は何を物語るのか?

- 個人の人気で裏金議員を復活させ党内派閥を作る解散か? しかし高市政権である限り習近平の日本叩きは続く