トランプ2.0における米中関係が注目を浴びる中、中国は今年3月24日、「反外国制裁法実施規定」を発布した。中国問題グローバル研究所の台湾代表研究員・陳建甫博士(淡江大学中国大陸研究所所長)は「反外国制裁法」が台湾のハイテク産業に与える影響を危惧した論考を発表している。非常に興味深い視点で、本稿は陳博士の論考に刺激を受けて、中国がなぜこの段階で「反外国制裁法実施規定」を発布したのかを考察した。

その結果見えてきたのは、「中国製造2025」の完遂は実は「反外国制裁法」実施をも睨んでいたのかもしれないという事実と、何よりも最終的には「台湾統一」を目指して「中国製造2025」を実行し「反外国制裁法実施規定」に至ったのかという、習近平の恐るべき長期的な国家戦略だった。

◆陳博士の論考の要点

3月26日の陳博士による<China’s Anti-Foreign Sanctions Law: Implications for Taiwan and the Global Trade Landscape(中国の反外国制裁法:台湾と世界貿易環境への影響)>には、主として以下のようなことが書いてある。

- 同法は国際社会の対中制裁拡大に対応するために導入された。

- 中国の報復措置は台湾の経済貿易、特にハイテク産業に深刻な影響を及ぼす可能性が大きい。

- しかし同法は予想より控えめな内容で、特定の国の名指しを避けている。中国には柔軟性があることを示す枠組みのように見える。

- 同法から見えるのは、中国がアメリカとの関係悪化を避けようとしているという姿勢だ。同法は、必要に応じて制裁に応じる態勢を整えつつ、さらなるエスカレーションを回避する意図も示している、より広範な戦略の一部と見なすべき。(要点は以上)

以上から見えてくるのは、同盟国や友好国に強制しながら中国に強烈な制裁を加えてきたアメリカに対しては案外に柔軟なのに、結局は台湾の経済貿易、特にハイテク産業には厳しい影響をもたらしかねないという懸念だ。

台湾の貿易は中国に依存しており、近年は対中依存を減らすべく全力で努力しているものの、台湾の主力産業である半導体関係に関して中国が同法を適用すれば、台湾経済は立ち行かなくなる。

これは筆者に非常に大きなヒントを与えてくれた。

◆中国側から見た「反外国制裁法」とその実施規則制定の狙い

陳博士は区別しておられないが、実は「反外国制裁法」は2021年6月に制定されており、今年3月24日に発表された「実施規定」とは、また異なる。中国政府側はさらに「実施規定」に関して詳細な解説をしており、2021年6月の法律を「概念」とすれば、今般の「実施規定」は具体的な実施方法を詳述していると位置付けることができる。

なぜ3月24日になったのかに関しては、以下のような事情が考えられる。

中国では今年3月23日から24日にかけて、<中国発展高層フォーラム2025>が開催された。午前中は李強首相が基調演説を行い、午後になると李强はフォーラムに参加しているアメリカのスティーブ・デインズ上院議員一行と面会した。それに先立ち、デインズ上院議員は3月22日に何立峰副首相(財政金融商務担当)とも面会している。デインズはトランプ派の共和党議員で、主にフェンタニルのことや今後の米中貿易などに関して協議するために訪中したとニューヨーク・タイムズ中国語版が伝えている。ニューヨーク・タイムズの取材に対してデインズは「トランプ大統領と習近平国家主席との会談に向けて準備を進めている」と述べている。習近平に好意的なトランプとの首脳会談に関して、中国側もまた好意的な姿勢を見せたものと考えられる。

なぜならバイデン政権の時に制定した「反外国制裁法」の第八条には「対抗措置の根拠となる状況が変わった場合、国務院の関係部門は、関連する対抗措置を一時停止、修正、または取り消すことができる」と概念的に書いてあるだけだが、今般の「反外国制裁法実施規定」では、第十四条~第十六条に「例外措置の許可」が詳細に具体例を挙げて追加されているからだ。

要は、「相手が中国に対する制裁を解除した場合には中国側も(報復)制裁措置を解除することが可能だ」ということが強調してあるのだ。だからトランプが、どれかの項目に関して対中制裁を解除したら、習近平もまたそれに対して科していた対米報復制裁を解除するということになる。

特にトランプは選挙期間中に主張していた中国の輸入品に一律60%の関税をかけるとしていたのを、トランプ1.0における米中貿易に関する「第一段階合意」の検証で代替させてしまった。この検証も含めた合意が米中間でなされたものと考えていいだろう。

◆「中国製造2025」は「反外国制裁法」実施に備えていたのか

2015年に習近平が発布した「中国製造2025」の目標は、最終年である今年2025年を待たずにほぼ達成している。このことに関しては拙著『米中新産業WAR』で詳述した。たとえば太陽光などの新エネルギーの中国の世界シェアは90%だし、ドローンも90%で、新エネルギー船を含めた造船の生産力はアメリカの507倍である。EVも言うに及ばず世界一(世界シェア64%)だし、その車載電池も世界のトップを走っている。

2025年に「反外国制裁法実施規定」を制定したことを考えると、何としても約束の2025年までに「中国製造2025」を完遂させたのは、「反外国制裁法」を完結させたかったからかもしれない。

なぜなら、もし中国が中国独自の新産業の国内サプライチェーンを持っていなければ、アメリカとその同盟国&友好国に対して、ここまで「強気の制裁規定」を定めたりすることはできないからだ。上掲の書にも詳述したが、習近平は「建国80周年である2029年までにすべての新産業のサプライチェーンを中国国内で完結させる」ことを目標としている。

現段階でもアメリカから制裁を受けても、もう、それほど痛くはない所まで来ているので、トランプが唱える相互関税と同様に「相互制裁」ができるところまで成長したのを確認したからこそ、今般「反外国制裁法実施規定」制定に踏み切ったものと思う。

◆「中国製造2025」と「反外国制裁法実施規定」の先に「台湾統一」か?

冒頭で書いた陳博士の論考にある「台湾への懸念」、すなわち「中国の報復制裁措置は台湾の経済貿易、特にハイテク産業に深刻な影響を及ぼす可能性が大きい」は、実に的を射た観点だ。

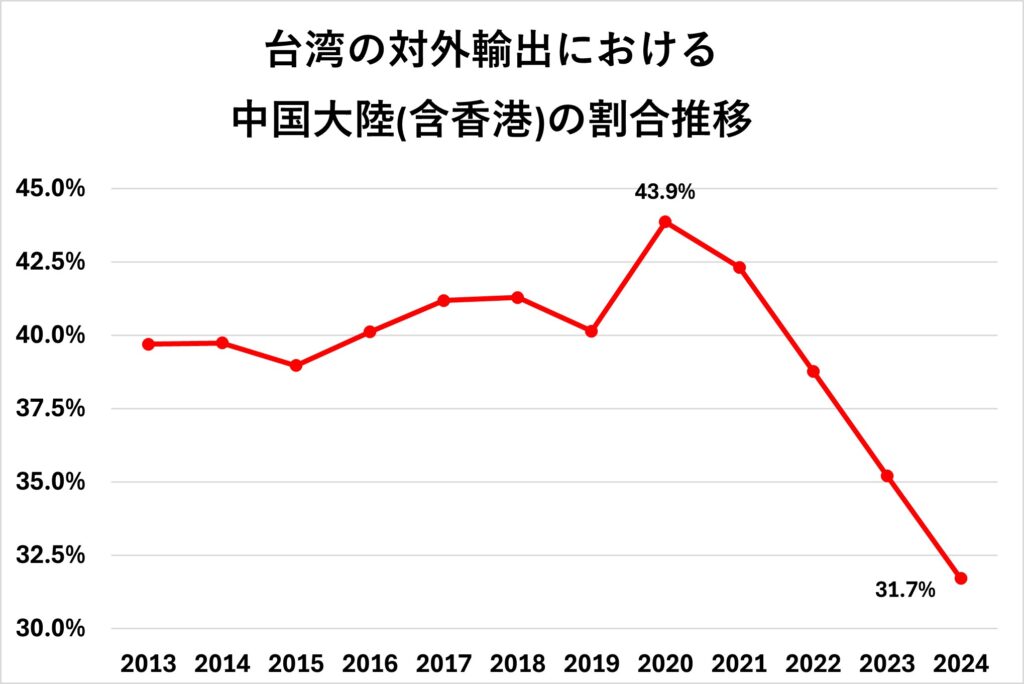

その証拠に、台湾の「經濟部國際貿易署」のデータによると、台湾の対中輸出の推移は図表1のようになっている。

図表1:台湾の対外輸出における中国大陸(含香港)の割合の推移

台湾の「經濟部國際貿易署」のデータに基づき筆者作成

2020年には43.9%にまで達しているのに、2021年からは急激に落ち、今では31.7%にまで低下した。

これは何を意味しているかと言うと、トランプ1.0においてアメリカの対中制裁が始まりはしたものの、コロナの時期(2019年)を除いて40%台を保っていたのに、バイデン政権になると台湾や日本などに強く迫って同調するように強要し始めたので、アメリカに歩調を合わせて対中輸出を激減させたことを示している。特にバイデン政権になると台湾ではNED(全米民主主義基金)が活動して台湾独立の方向に持って行こうとしてので、対中輸出の激減が顕著になっている。

その分だけ、アメリカとの交易を強化していれば「安泰だ」という、アメリカ追随型をそのまま実行したということになる。

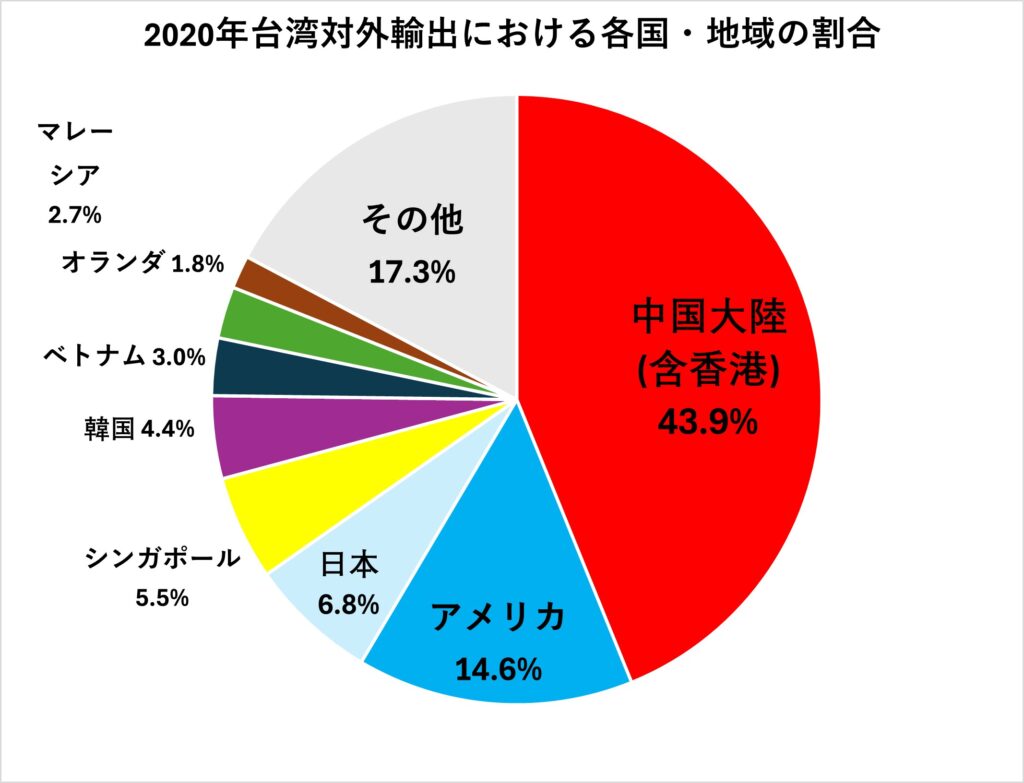

その証拠に2020年と2024年の台湾の対外貿易の国別シェアをグラフ化してお示ししよう。

図表2:2020年台湾対外輸出における各国・地域の割合

台湾の「經濟部國際貿易署」のデータに基づき筆者作成

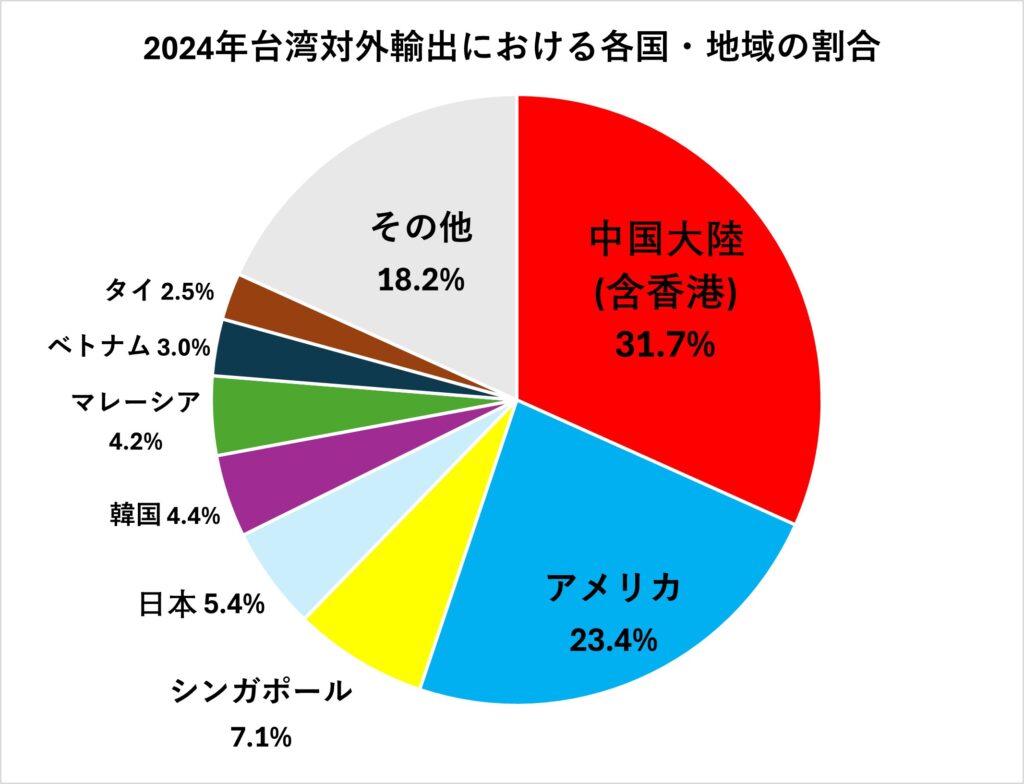

図表3:2024年台湾対外輸出における各国・地域の割合

台湾の「經濟部國際貿易署」のデータに基づき筆者作成

図表2と図表3を比較していただくと、基本的に中国大陸のシェアが減った分、アメリカのシェアが増えているのが明確になる。もちろん多国化へと移行している現象もあるが、顕著なのは「中国大陸が減り、アメリカが増えた」という特徴だろう。

これはアメリカの対中制裁に同調していた国や地域は、中国の「反外国制裁法」の対象となり、対中制裁を解除しない限り報復制裁を続けるので、台湾のように対中輸出に依存している国の経済は危険にさらされることを意味する。

一方、3月15日の論考<「米国の500倍の生産力を持つ中国の造船業」PartⅡ 中国の造船力はなぜ成長したのか?海軍力に影響>に書いたように、今やアメリカの造船力は消滅の危機に瀕しているため、台湾有事の時にアメリカの戦艦を台湾に派遣して台湾を守るというような軍事力はもうない。

となると、アメリカの制裁に同調したままの台湾の経済力をも報復制裁によって弱体化させていけば、習近平宿願の「台湾統一」の可能性が高まるということになる。

習近平としては、武力統一はしたくないが、統一はしたい。

平和統一はNEDの活躍による台湾独立派が強くなっているので実現性が低い。唯一の方法は大規模軍事演習の名を借りて台湾のエネルギー封鎖をすることによって「台湾解放」を成し遂げることだろう。

そのことは拙著『嗤(わら)う習近平の白い牙(きば)』の【第三章 習近平は台湾をどうするつもりなのか】および24年5月26日の論考<アメリカがやっと気づいた「中国は戦争をしなくても台湾統一ができる」という脅威>https://grici.or.jp/5278 に書いた通りだ。

「対外国制裁法実施規則」の制定は、この日が現実味を帯びてきた事を示唆している。

その証拠に、バイデン政権の言いなりになって対中制裁を強化した日本に対しては、中国は一部を「対外国制裁法実施規定」の対象から外せるようにすべく動いている。3月21日に来日した王毅外相は22日に日中両国の外務・経済関係の閣僚が参加する「ハイレベル経済対話」を6年ぶりに開いた。

日韓とは「対外国制裁法実施規定」を圧力にして経済対話を促進し、それを台湾へのカードにするつもりだろう。

陳博士の懸念は的中していると判断される。

追記:陳博士の論考の日本語訳は、こちらをご覧ください。

カテゴリー

最近の投稿

- 記憶に残る1月

- 高市圧勝、中国の反応とトランプの絶賛に潜む危機

- 戦わずに中国をいなす:米国の戦略転換と台湾の安全保障を巡るジレンマ

- トランプ「習近平との春節電話会談で蜜月演出」し、高市政権誕生にはエール 日本を対中ディールの材料に?

- NHK党首討論を逃げた高市氏、直後に岐阜や愛知で選挙演説「マイク握り、腕振り回し」元気いっぱい!

- A January to Remember

- Managing China Without War: The U.S. Strategic Turn and Taiwan’s Security Dilemma

- 「世界の真ん中で咲き誇る高市外交」今やいずこ? 世界が震撼する財政悪化震源地「サナエ・ショック」

- 中国の中央軍事委員会要人失脚は何を物語るのか?

- 個人の人気で裏金議員を復活させ党内派閥を作る解散か? しかし高市政権である限り習近平の日本叩きは続く