今年9月17日、ペルーのチャンカイ港に史上最大の中国のRORO(Roll-on/Roll-off)船(遼河口号)が到着し、1700台の自動車を降ろした。「これは南米海上貿易の戦略的ハブとしての役割を果たすことになるだろう」とコンテナ・ニュースは伝えている。

ブラジルの日刊紙「フォリャ・デ・サンパウロ」は、ブラジルと中国が今年7月7日に、「チャンカイ港とブラジルのイリェウス港を結ぶ約4,500キロメートルの鉄道建設の可能性調査を進めることを目的とする協定の覚書」に署名したと中文版「ドイツの声」が伝えた。「この新路線は、世界最大級の物流プロジェクトの一つになるだろう」としている。

まるで南米諸国が次から次へと吸い込まれていくような勢いで中国へと向かっているが、それらは全て「トランプ関税」のお陰だと言っても過言ではない。

ブラジルのルラ大統領が、トランプ関税とトランプ大統領のBRICS関税警告を受けて「世界は皇帝を望まず」と叫んだことは、世界の多くの人々に爽快感を与えたにちがいない。

今回は、その中で「漁夫の利」を得ている習近平国家主席の南米編を考察する。

◆チャンカイ港:トランプ関税が「一帯一路」太平洋回廊を促進させた

昨年11月19日の論考<南米をも制する習近平 トランプ2.0の60%関税を跳ねのけるか>で、開港したチャンカイ港に関して書いたが、あれは今年4月2日の、いわゆる「トランプ関税」が発布される前のことだった。トランプは昨年11月6日に大統領に当選する前から、「中国に60%の関税を賦課する」と主張していた。そのため中国は大統領選挙期間中から着々と南米を引き寄せるべく戦略を練っていたのだ。正確にはトランプ1.0のときから、この日のために準備していた。

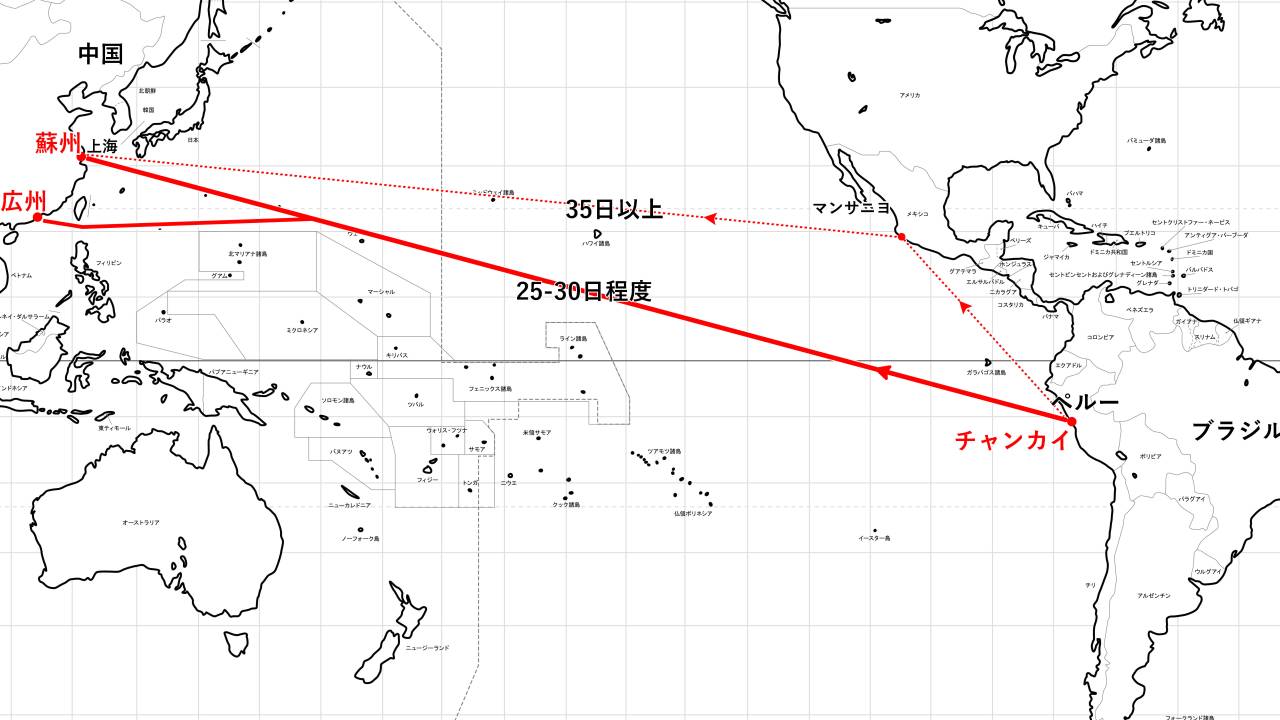

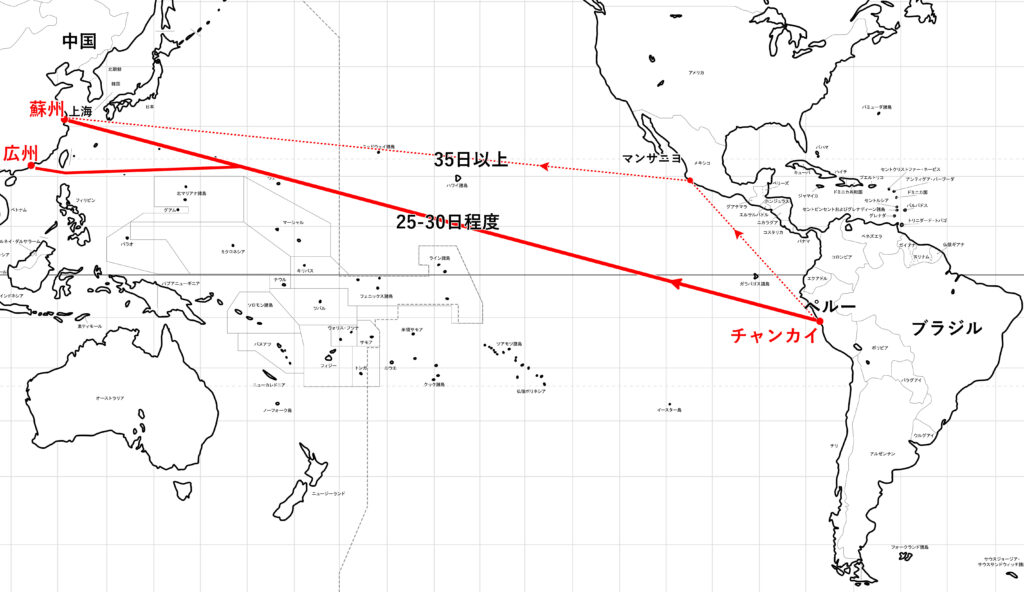

今ではチャンカイ港から中国の蘇州だけでなく広州にも到達できる航路が準備され、25日~30日ほどの時間に縮小された。チャンカイ港ができるまでは、ペルーなど南米から中国の港に大型コンテナ船で行くには、メキシコや、場合によっては北米を経由してからでないと交易できなかった。すなわち、複数の小さなコンテナ船でメキシコなどに行き、そこから大型コンテナ船に積み替えるなどの方法しかなかった。メキシコを経由した場合でも35日間はかかっていたが、チャンカイ港と蘇州港を直行すれば25日間ですむ。

その様子を可視化すると、図表1のようになっている。

図表1:チャンカイ港と中国を結ぶ太平洋回廊

白地図に筆者が加筆作図

昨年11月19日の論考<南米をも制する習近平 トランプ2.0の60%関税を跳ねのけるか>以降の進捗を略記すると、

- 2025年4月29日、「チャンカイ港~広州港の航路」が開通

- 2025年6月5日、チャンカイ港の正式運営許可

- 2025年9月12日、「蘇州港~チャンカイ港のばら積み貨物船」の定期航路が開通

(特にペルーからの銅鉱石・鉄鉱石などの輸入に使える)

のようになっている。こうして冒頭に書いたように、今年9月17日、チャンカイ港に史上最大の中国のRORO船(遼河口号)が到着し、1700台の自動車を降ろしたという状況に至ったわけだ。港におけるさまざまな手続きのデジタル化が進み、チャンカイ港建設に出資した中国遠洋海運集団(COSCO)の船が多く使われ、航路の利便性に寄与している。

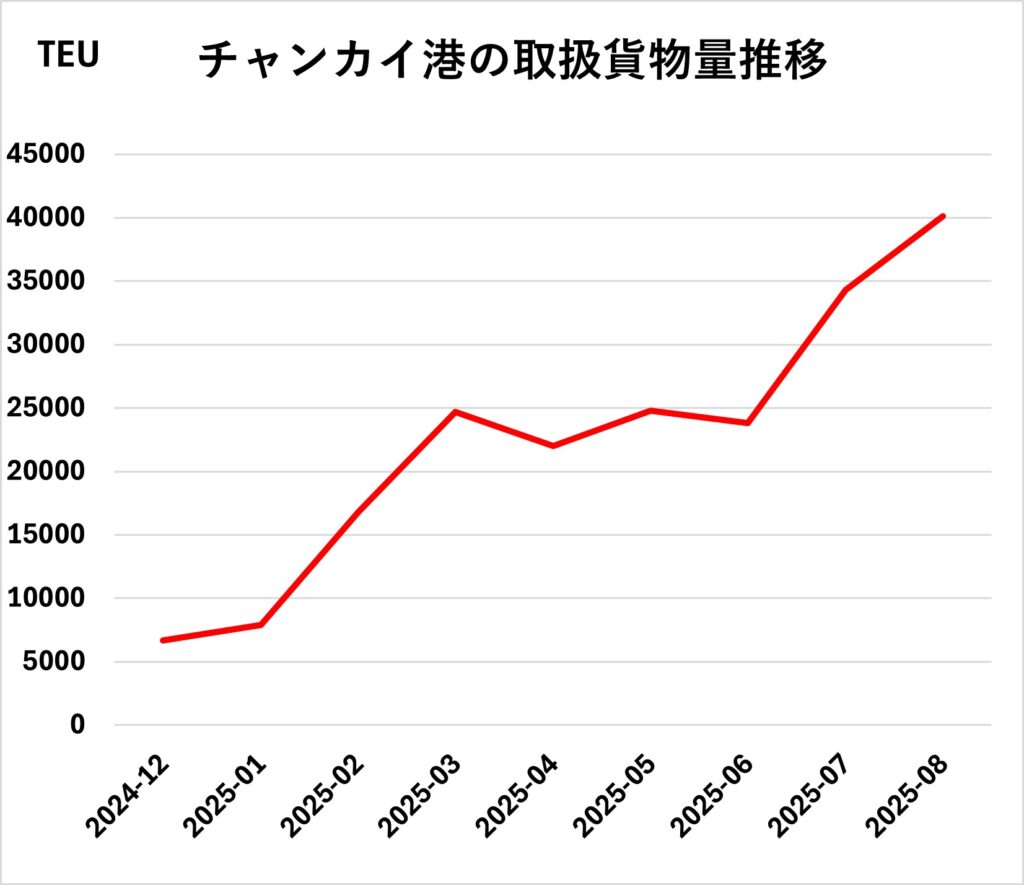

COSCOが発表したデータに基づいて、チャンカイ港の取扱貨物量推移をプロットすると図表2のようになる。

図表2:チャンカイ港の取扱貨物量推移

COSCOのデータを基に、グラフは筆者作成

昨年末から試運転が始まったわけだが、2025年の4月に港湾利用料調査が入り、図表2でフラットな期間が3ヵ月間ほど見られる。しかし、その間に「トランプ関税」が世界を席巻し、もうそのような小さな問題にこだわっていられないとばかりに、6月5日に正式許可が下りて、一気に稼働し始めたという感じが見て取れる。

トランプ関税のお陰で、習近平は難関を突破し、正に「船出」のスタートを切った形だ。習近平が「漁夫の利」を得たと表現していいだろう。

◆「世界は皇帝を望まず」と叫んだブラジルは鉄路に手を打った

トランプがブラジルに50%もの関税を賦課したのは、「貿易赤字」のせいではなく、ボルソナロ前大統領が軍事クーデターを企てた罪などで裁判にかけられていたからだ。23年1月8日、首都ブラジリアで数千人ものボルソナロ支持者が連邦政府の建物に押し入り、大統領に就任したばかりのルラ排除を軍に呼び掛けた。これは正に、バイデンが大統領に当選したことに対して、トランプ支持派がホワイトハウスを襲撃した事件と同じで、トランプはボルソロナへの仕打ちを、まるで自分に対する仕打ちのように激怒している(ブラジル最高裁判所は9月11日、ボルソナロ前大統領に軍事クーデターを企てた罪などで有罪の判決を下し、禁錮27年3月の量刑を言い渡した)。

トランプはルラにボルソロナを釈放せよと要求していたが、ルラは「ブラジルは独立国家だ」としてトランプの内政干渉を退けた。激怒したトランプがBRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)の反米政策に同調する国に10%の追加関税を課すと表明したことに対し、BRICS諸国がリオデジャネイロで開催された首脳会議で7月6日、首脳宣言を採択し反論した。このBRICS首脳会議閉幕に当たり、ルラは「世界は皇帝を望んでいない」と発言し、この瞬間に南米全体が、まるで中国に吸い込まれるように軸を転換していったのである。

こうして冒頭に書いたように、ブラジルの鉄道建設計画が始まったのだ。その計画図を図表3に示す。

図表3:チャンカイ港へつなげるブラジルの鉄道建設計画図

白地図に筆者が書きこんで作成

但し、この鉄道建設計画に対して、ペルー政府が警戒感を示していると、今年7月17日にJETROが報道している。

しかしペルーのメディアPortal Portuarioの7月19日報道によれば、ペルーはこれとは別の、ペルー国内のチャンカイ港へとつながる鉄道プロジェクトを準備しているとのこと。またペルーは中国・ブラジルの鉄道プロジェクト参加に対しても前向きであるという。

それはそうだろう。図表3をご覧になれば明確な通り、中国・ブラジル鉄道プロジェクトが、ペルーの領土を真横に貫いているのだから、ペルー政府の了解を得なければならないし、チャンカイ港を使用するためというのなら、当然のことながらペルーもこの中国・ブラジル鉄道プロジェクトに参加して利益を享受するという形でなければ理屈が通らない。したがってJETROが書いている懸念というのは過渡的(あるいはやや一面的)なもので、結果的には南米を一つにつなぎながら中国の港へと直行させる巨大航路プロジェクトが出来上がるということにつながっていくにちがいない(日本のメディアは中国に関しては、得てしてネガティブな情報を好んで強調する傾向にある。それでは世界の全体像は見えてこず、結果的に日本に不利になるので要注意)。

◆チャンカイ港めざして活気づく南米鉄道網

内陸にあるボリビアもチャンカイ港につながる鉄道を建設したいという構想を持っていると、中国の商務部が伝えている。これは昨年11月のチャンカイ港開港式を受けてボリビア政府が言い出したもので、チャンカイ港だけでなく既存のブラジルのサントス港をもつなぐ「太平洋・大西洋回廊構想」と中国商務部は位置付けている。

となると、習近平の「一帯一路」構想が、地球を一周してつなぐ形になり、習近平が何を考えているかが見えてくる。

事実、今年5月13日、北京で「中国・中南米カリブ海諸国共同体(CELAC)フォーラム」第4回閣僚級会議が開催されたが、その開幕式で習近平が基調講演を行なっている。CELACは、2011年12月にキューバを含む中南米・カリブ33カ国が参加する対話メカニズムだ。アメリカの「裏庭」をしっかり掌握した形だが、このたびの「トランプ関税」は、中南米カリブ諸国が一斉に「中国」を向き始めることを促したと解釈することもできる(このころ日本では「習近平失脚説」が大いに持て囃され日本メディアを賑わしていたこともまた、注目に値する)。

トランプが習近平を援(たす)けた形だ。

これを「漁夫の利」と言わずして、何と言おう。

図表4に示したのは、「漁夫の利」を最大限に活かしている習近平の写真である。

図表4:CELACフォーラム開幕式で基調講演をする習近平国家主席

新華社の写真を転載

見落としてならないのは、ブラジルのルラ大統領は別途、5月10-14日の日程で中国を国賓として訪問していることだ。

この流れの中で中南米・カリブ海諸国が集まったことに、習近平の実に巧みな戦略性が窺(うかが)える。

CELACでは、ボリビアのソーサ外相は、ブラジルのサントス港とペルーのチャンカイ港を通して大西洋と太平洋を結ぶために中国が推進する双大洋統合鉄道回廊にボリビアを含めることを検討するよう要請した。

8月1日発新華社ペルー電として、8月2日の新華社網は<チャンカイ港は大洋横断貿易を加速化>というタイトルの報道をしている。現在、チャンカイ港は6つの航路を運航しており、そのうち3つの主要航路(チャンカイ・上海間双方向航路)と3つの支線航路(パナマ北行き航路、チリ北行き航路、チリ南行き航路)は、コロンビア、チリ、エクアドルといった近隣諸国とも直接結ばれているとのこと。

つまり中国の投資により建設されたチャンカイ港は、南米全体を活気づけ南米諸国間の相互貿易をも促進しているということだ。その活気が中国蘇州のスーパーマーケットにも反映されていて、これまで見たことのない「ペルー産のブルーベリー」が街中で見られると、写真を送ってきた。それをご参考までに図表5に示す。

図表5:中国のスーパーマーケットに並んでいるペルー産のブルーベリー

中国に帰国した教え子が送ってきた写真

南米における習近平の「漁夫の利」は列挙しはじめたら尽きないので、この辺に留めておこう。

東南アジアにおける習近平の「漁夫の利」に関しては、今年5月2日の論考<東南アジアは日中どちらを向いているのか? 習近平vs.石破茂?>に包含されているので、ここで改めてシリーズとして取り上げるのは控える。従って、この【「トランプ関税」と習近平「漁夫の利」】シリーズは、今回を以て終わりとする。

追記:念のため本シリーズの「その1」および「その2」のリンク先を付記したい。

●8月25日<「トランプ関税」と習近平「漁夫の利」 その1:接近する中印>

●8月28日<「トランプ関税」と習近平「漁夫の利」その2 アフリカ編:ゼロ関税で購買欲刺激、太陽光パネル独壇場>

この論考はYahoo!ニュース エキスパートより転載しました。

カテゴリー

最近の投稿

- NHK党首討論を逃げた高市氏、直後に岐阜や愛知で選挙演説「マイク握り、腕振り回し」元気いっぱい!

- A January to Remember

- Managing China Without War: The U.S. Strategic Turn and Taiwan’s Security Dilemma

- 「世界の真ん中で咲き誇る高市外交」今やいずこ? 世界が震撼する財政悪化震源地「サナエ・ショック」

- 中国の中央軍事委員会要人失脚は何を物語るのか?

- 個人の人気で裏金議員を復活させ党内派閥を作る解散か? しかし高市政権である限り習近平の日本叩きは続く

- トランプG2構想「西半球はトランプ、東半球は習近平」に高市政権は耐えられるか? NSSから読み解く

- 2025年は転換点だったのか?

- トランプのベネズエラ攻撃で習近平が困るのか? 中国エネルギー源全体のベネズエラ石油依存度は0.53%

- ベネズエラを攻撃したトランプ 習近平より先にトランプに会おうとした高市総理は梯子を外された