※この論考は7月24日の<EU and China Amidst Geopolitical Chaos >の翻訳です。

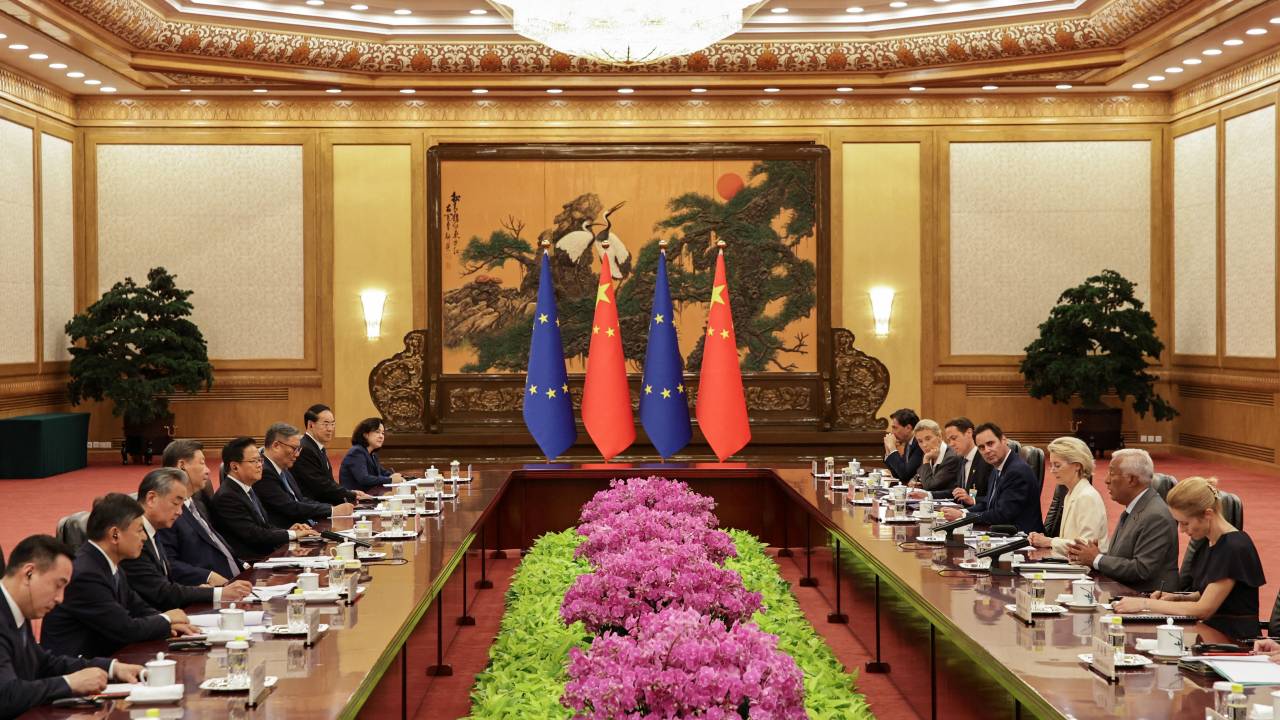

2025年7月24日の北京は重苦しい空気に包まれるだろう。それは決して夏の湿度のせいだけではない。EU・中国首脳会談が開かれ、欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長と欧州理事会のアントニオ・コスタ議長が、中国の習近平主席および李強首相と膝を交えて話し合い、緊張が高まることが確実だからだ。これは定期的に実施される会談ではなく、外交関係樹立50周年という重要な節目を記念して開かれるものだが、近年の地政学的変動がもたらす混乱が暗い影を落としている。

今回の会談では、貿易不均衡や、ウクライナに侵攻したロシアの戦争経済を支えているとされる中国の役割、人権問題のほか、返り咲いたドナルド・トランプ政権下で迷走する米国が広く世界に及ぼす影響が焦点となる。会談は50周年の祝賀ムードとは程遠く、戦略的自律を希求しながらも複雑で厄介な現実世界にそれを阻まれているEUの厳しい綱渡りを浮き彫りとするものになるだろう。

EU・中国関係の変容

この数十年間にわたる西側、特に欧州連合の中国に対するアプローチは、経済的相互依存関係が政治的な協働と統合を促進し、最終的に中華人民共和国に民主化をもたらすという考えに基づく関与戦略である。中国は主に経済的パートナー、欧州製品の巨大市場、そしてグローバルサプライチェーンの重要な一部と位置づけられていた。だがこうした認識は、まずゆっくりと、やがて(特に2010年代後半以降は)加速度的に変化し始める。転換点となったのはおそらく、EUが2019年に中国を「協力パートナー」、「交渉パートナー」、「経済上の競争相手」であると同時に、「体制上のライバル」としたことだ。この多面的な見方は、両者の関係の根本的な見直しを示しており、競争・対抗という側面が徐々に目立つようになってきた。

EUがこうした新たなスタンスを示すようになった要因はいくつか考えられる。まず、中国は補助金の乱発や知的財産の盗用、差別的な市場アクセスを特徴とする国家主導型の経済モデルになっていき、欧州の事業や産業に直接影響を及ぼし始めた。欧州企業が中国市場への参入障壁と中国市場での不公平な競争に直面したのに対して、中国企業は多くは国の支援を受けつつ欧州単一市場への比較的自由なアクセスを享受していた。経済関係のこうした非対称性の拡大を受けて、より公平な条件での競争を求める声が強まった。

次に、中国の強硬な外交政策と、香港での弾圧やチベット・新疆での人権侵害をはじめとした抑圧的な国内政策が、EUの核となる価値観およびルールに基づく国際秩序を守ろうとする姿勢と衝突するようになった。EUはそれまで人権問題と経済関係を分けて対応を図っていたが、この2つの問題の規模があまりに大きく、また体制的な性格を有することから、分けることが難しくなっていった。

最後に、そしておそらく最も重要な点は、EUが戦略を考える上で、米中対立が大きな要素になってきたことである。米国が代々の政権下で中国政府に対立的な姿勢を強め、中国を最大の戦略的競争相手として扱うようになるなか、欧州はそれに従うことが自然だと感じていた。また元々は米国政府が唱えていた中国からの「デカップリング」という概念が、これまでとは微妙に異なるEUの対応を生んだ。

2023年3月に欧州委員会のウルズラ・フォンデアライエン委員長は、EUの対中政策をまとめる際の新たな原則として「デリスキング」という概念を紹介した。この戦略は「デカップリング」とは異なり、経済的つながり全体を断ち切るのではなく、過度な依存を減らし、重要セクターの戦略的脆弱性を軽減することを目指す。フォンデアライエン氏が明確に説明したように、「中国からのデカップリングは実行可能でなく、また欧州の利益にもならない。私たちの関係は黒か白かというものではなく、私たちの対応もどちらか一方にはなり得ない。だからこそ、デカップリングではなくデリスキングに注力する必要がある。」デリスキングという考えが生まれた背景には、コロナ禍のときに医療用品などの必需品を中国に依存しすぎだと明らかになったことと、ウクライナ侵攻後のロシアがエネルギー供給を武器にしたことから得た教訓がある。1つのパートナーに依存することの危険性が浮き彫りになったのだ。

デリスキングには、EU自身の産業基盤と競争力の強化や、サプライチェーンの多角化による1カ国への依存の軽減、経済安全保障ツールの活用による強制や不公平な慣習の防止など、多面的なアプローチが含まれる。そしてこれが、重要インフラへの中国投資の監視強化、軍民両用技術の輸出規制強化、現在進められている中国製電気自動車(EV)に対する反補助金調査(中国側がこれを保護主義的だとし、対抗措置として欧州製品を調査する事態となった)などの貿易救済措置につながった。

トランプ氏の大統領復帰

ドナルド・トランプ氏が大統領に復帰したことで、欧州の地政学的環境の複雑さと不安定さが増し、対中政策にも直接影響が及んでいる。取引外交と関税重視を掲げ、長年続く同盟関係に疑問を投げかけるトランプ氏の「MAGA」外交政策は、欧州各国政府に多大な不安を与えている。第一次トランプ政権の攻撃的な貿易戦術は、欧米の結束より一国の経済的利益を優先させる意向がはっきりと見てとれた。

トランプ政権下での同盟国に対する米国のアプローチは、多くが予測不能だ。そしてそれが、「外交政策の方向性が何の前触れもなく劇的に変わりかねない主要な安全保障パートナーとどのように歩調を合わせればいいのか」という欧州のジレンマを生んでいる。新たな欧米貿易戦争の勃発だけでなく、NATOの結束が弱まるという見通しまでささやかれ、欧州はより自立した外交政策の検討を迫られている。これは必ずしも中国を受け入れるという意味ではなく、欧州自身の戦略的自律とレジリエンス(強靭性)を重視するという意味だ。

現在の地政学的環境により、EUは2つの大きな圧力の間で身動きが取れない状況にある。米国政府が、特に技術戦争や人権問題において中国に対する強固な一枚岩となるようEUに強く求める一方で、トランプ氏の言動が、そうした一枚岩になるのに必要な欧米の結束を揺るがしかねない。そのため、極めて不安定な国際政治で困難を最小限に抑えるため、EUは中国との関係を「リセット」すべきではないかと考える欧州指導者も出てきた。

EUの最近の対応には、最新の対ロシア制裁パッケージの一環として、ロシアとの貿易を手助けしている中国の銀行を制裁対象とすることが含まれ、特定の問題で中国政府と対峙することにEUが意欲を見せるとともに内部で意見が一致していることを物語っている。経済的な影響を恐れて、一部加盟国が中国に直接異論を唱えることにこれまで難色を示してきたことを考えると、この新たな決議は注目に値する。とはいえ、最新技術に不可欠な重要鉱物や磁石を中国に依存していることや、野心的なグリーン移行目標を掲げていることなどを踏まえ、中国との完全な決裂は実行可能ではなく望ましくもないとの認識から、この決議は抑制的な内容になっている。

欧州の希望と中国政府の野望

欧州は今、対中関係で何を成し遂げたいと願っているのか。EUは利害が一致する分野で中国政府と歩調を合わせる一方、対立する分野では自らの利益と価値観を積極的に守ることで困難を最小限に抑えようとしているが、現在のアプローチは厳しい綱渡りといえる。

経済面で欧州が求めているのは、より公平な条件での競争である。対中貿易赤字は昨年3,000億ユーロ(3,500億ドル)に上った。EUはこの慢性的な赤字を懸念しており、欧州の産業を脅かしているEVやソーラーパネルのようなセクターを中心に、欧州企業に対する互恵的な市場アクセスの拡大、 差別的な慣習の撤廃、中国産業の過剰生産能力縮小を望んでいる。また、レアアースと重要鉱物に安定的にアクセスするための輸出制限撤廃でも、中国側から具体的な譲歩を引き出そうとしている。レアアースと重要鉱物は、欧州のグリーン移行とデジタル化に欠かせない。今回の首脳会談で大きな進展は見られないと予想されるが、EU当局者は中国側が少なくともこれらの懸念を認識し、国内需要の刺激策や貿易不均衡への対処策を講じるのではないかと期待している。中国製EVに対する過去の措置と現在行われている乳製品の調査で見られるような相互措置からは、自らの懸念に中国が対処しなければ、行動を起こすことも辞さないという欧州の意向が垣間見える。

経済面以外でも、欧州は気候変動をはじめ、各国の協力が欠かせないグローバルな課題の解決に中国を巻き込むことを目指している。緊張関係にあるとはいえ、両者はグリーンクレデンシャルを実証することを強く望んでおり、2025年7月の首脳会談で気候変動に関する共同宣言が出されるのではないかとの期待がある。だが、それが実現するかどうかは依然として不透明である。EUは、より公平で予測可能な世界貿易体制の確保を目的とした世界貿易機関(WTO)改革への中国の協力も望んでいる。

中国にとって対欧州関係の主たる目的は、米中間の緊張が高まり続けるなかで、欧州が米国に同調しすぎないようにすることである。中国政府は、欧米間で現在どの程度意見の対立があるかを把握しており、今後EU・米国間に生じる亀裂を拡大させようとするだろう。

経済面で中国が目指しているのは、中国製品をターゲットとしたEUの制裁措置と関税の撤回または先送りに加え、自国の産業の過剰生産能力と国家補助金に対する欧州の懸念への対処である。とはいえ、中国は基本的にはこうした問題を正当な経済開発の一環として扱っている。中国は一部欧州議会議員に科していた制裁措置を解除した。これは象徴的な意味合いが大きいが、関係を改善し経済協力に資する環境づくりをしたいという中国側の考えを示唆している。結局のところ中国が目指しているのは、時間稼ぎと対話を通じてEUの貿易救済措置を緩和させ、経済関係の悪化を防ぐことである。

地政学面で中国が欧州に望んでいるのは、自らが唱える多国間主義を認め、中国が影響力を強めていく新たな世界秩序というビジョンを暗に支持することである。また、中国政府は自国の人権問題や新疆、チベット、香港に対する政策への国際的な批判を、国内問題への西側の干渉だとはねつけつつも、できるだけ抑えたいと考えている。

ロシアというファクター

ウクライナでの戦闘は、EU・中国関係を含め、世界の地政学的環境を一変させた。中国は、表向きは中立的立場を維持しているものの、特に経済・外交面でロシア政府の支援を続けている。2022年以降の中国とロシアのこうした関係を、欧州各国政府は深く憂慮してきた。EU当局者も今では、ウクライナ戦争でロシアが使用する軍民両用品のうち、かなりの割合―推計で80%―が中国由来だと公然と口にする。EUは、ロシアの軍事力に不可欠な部品を中国政府が輸出し続けていることをたびたび非難してきた。

ウクライナ問題での中国の立場にEUが不満を抱いていることは間違いない。今回の首脳会談が始まるほんの数日前、EUはロシアとの貿易を手助けしているとして中国の一部の中小銀行に制裁措置を科した。この措置について、中国政府は非難するとともに、報復措置も辞さないと警告を発した。EU側も、ロシア政府との「無制限のパートナーシップ」に大きな変化があるとは見ていない。期待しているのは、軍民両用品に対する税関手続きの厳格化と金融規制の強化など控えめな対応である。ウクライナ戦争により、地政学的ショックに対する欧州の脆弱性や、安全保障と経済的利益の相関性が浮き彫りとなった。

一方で中国側は、中国が言うところの西側、特に米国の「覇権」に対抗する戦略的パートナーとしてロシアを位置づけている。報道によると、中国の王毅外相はエストニアのカヤ・カラス外相に、米国の関心が中国やアジアに集中するおそれがあるため、中国はウクライナ紛争でのロシアの敗北を望んでいないと語ったという。この考え方は、たとえ西側から制裁を受けても、ロシアを破綻させないことが、中国が野望を膨らませるインド太平洋地域から欧米の関心をそらし、欧米のリソースを別の地域に向けさせる一助となるという中国の戦略的計算を示している。

ウクライナ戦争を受けて、EUは経済面だけでなく安全保障面でも依存を減らし、レジリエンスを高めるという決意を固めた。この戦争は、安全保障を外部の力に頼る危険性と、欧州の外交政策を統一し強化する必要性を浮き彫りにした。ハンガリーや、最近ではスロバキアなど、一部加盟国が引き続き中国との結びつきを深めているものの、EU全体のムードとしては、警戒を強め断固としたアプローチを取る方向に傾いている。

ウクライナ戦争では、中国の「中立姿勢」にも、自国の戦略的利益が危うくてもルールに基づく国際秩序を支持するという中国の言葉にも、無理があることが明らかになった。これを受けて欧州では、グローバルな規範を遵守するという中国の約束と、責任あるステークホルダーとしてのその役割に疑念が深まっている。経済的相互依存関係と、グローバルな問題の解決で中国の協力が必要であることを考えると、EUはつながりを完全に断ち切ることはできない。しかし、ウクライナ戦争がEUの「デリスキング」の取り組みを加速させ、中国が重要な経済的パートナーであると同時に、その行動が欧州の安全保障に直接影響を与えうる「体制上のライバル」でもあるとの認識を強くさせたことは間違いない。

現実的思考とレジリエンス

2025年7月24日のEU・中国首脳会談は転換点とはならず、逆に、ますます難しく複雑な関係に向けてまた一歩進むきっかけとなるであろう。欧州も、中国とスムーズに協働できるようになるという幻想はもう抱いていない。むしろ、経済・技術・地政学的領域にまたがる「体制上のライバル」だという現実に向き合っている。「デリスキング」戦略は、全面的な「デカップリング」とは微妙に異なる代替策ではあるが、レジリエンスと戦略的自律の強化に向け実質的に踏み出すことになるだろう。

トランプ大統領の予測不能な外交政策がこの難しい問題をより複雑にしており、欧州はリスクヘッジをし、自らの能力増強への投資強化を余儀なくされている。EUは今後も、気候変動やパンデミックへの備えなどグローバルな課題で中国との現実的な協力を模索していくことになるだろうが、それはリスクを意識し、自らの利益と価値観を守るという決意を固めての対応となるはずである。ロシアというファクターは、中国の地政学的協力関係と、欧州の安全保障に影響が及ぶ可能性を常に思い出させてくれる。

欧州は今後、綱渡りのような状況を乗り越えていくことになる。域内の結束を維持し、一貫性のある強固な対中政策を明確に発信し、志を同じくする世界各地のパートナーとの戦略的同盟関係を構築できるかどうかが、その成否を左右する。目指すべき目標は中国を孤立させることではなく、欧州の利益を促進し、国際規範を維持し、ルールに基づく国際秩序の未来を守ることができるような「関与条件」づくりである。 それには、揺るぎない決意と巧みな外交手腕、そして分断が進む世界で中国の台頭がもたらすチャンスと大きな課題の両方をしっかりと理解することが必要となる。

カテゴリー

最近の投稿

- 自公決裂!組織票欲しさに二大宗教団体を利用した自民党のツケ 遂に中国の支配から抜け多党制に移行か

- 靖国参拝で公明党に譲歩した高市総裁 結局は中国のコントロール下になり続ける道を選んだ自民党

- 香港の再生

- WTOでの中国の立ち位置に変化:途上国待遇からデュアルポジショニング戦略へ

- 「古~い自民党」を見せつけた総裁選 総理の靖国神社参拝なら自公連立は解消か?

- Strategic Silence: The Messages and Implications of China’s National Day Speech Avoiding the Theme of “Unification with Taiwan”

- 中国建国記念日「国慶節」祝賀と、毛沢東没後に時間を逆行して強調される「抗日戦争勝利記念式典」の比較

- 映画「731」は日本のバイオハザードや韓国のイカゲームのパクリ ビジネス化する反日映画が犠牲者を愚弄

- 自民党と国民党:長い歴史を誇る2大政党で党首選

- China’s WTO Identity Shift: From Developing-Country Privileges to Dual Positioning Strategy