やっと自公連立が解消した。万歳と言いたい。

これで数合わせのための異常な政治体制が正常に戻る。理念がまったく異なる自公連立がどれだけ日本の政治を歪め、日本経済を蝕んできたことか。失われた30年は自公連立時代と重なると言っても過言ではない。

自民党は長きにわたって、「創価学会」と「統一教会」という二つの宗教団体を利用して「票集め」にのみ狂奔し、政策理念を犠牲にして日本国民を置き去りにしてきた。日本は悲鳴を上げ、限界に達している。

それに終止符を打ってくれたのだから、「高市総裁」は初めて良いことをしてくれたと言っていいだろう。

高市氏が靖国参拝問題に関して譲歩したあとは、公明党は「自民が政治と金問題に対して徹底した改革を行わないから」を最大の連立解消問題とした。

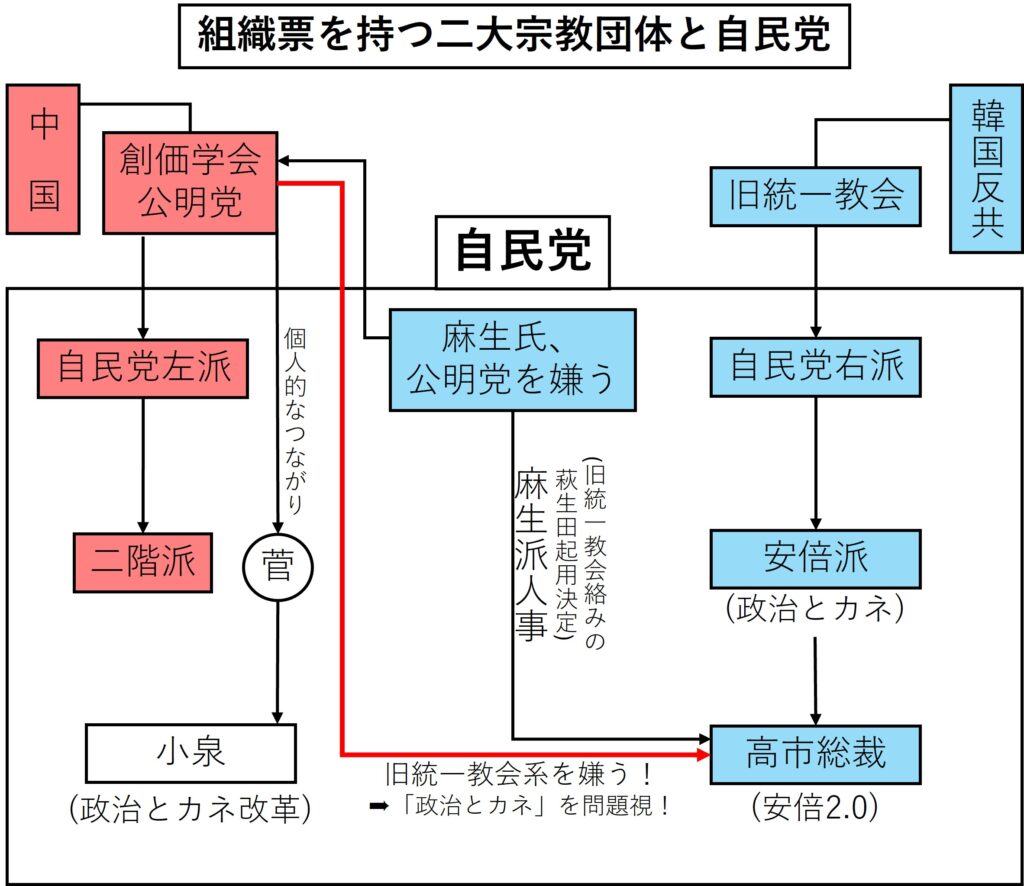

しかし、非常にマクロな視点から見れば、実は横たわっていたのは「自民に巣食ってきた二大宗教団体の戦いであった」のではないだろうか。自民党は組織票欲しさに二大宗教団来を利用し、政権維持のためにのみ奔走し、日本国民を犠牲にしてきたことに、日本国民は気が付くべきだろう。

◆組織票欲しさに二大宗教団体を利用してきた自民党と、その旨みを享受してきた宗教団体

今さら言うまでもないが、旧統一教会が自民党に食い込んできたのは1960年代のことだ。韓国で生まれた旧統一教会は1968年に反共政治団体「国際勝共連合」を韓国と日本で創設し、当時の岸信介首相と意気投合した。岸氏は安倍元首相の祖父なので、安倍氏が旧統一教会にのめり込んでいったのもうなずける。岸氏も安倍氏も「組織票欲しさ」からの動機だが、旧統一教会の場合は「勝共」という理念が一致していたので、「政治とカネ」の問題は深く巣食っていたものの、政策実現へのダメージは,それほど大きくはない。旧統一教会が「世界平和統一家庭連合」と改名してから、自民党に「子ども家庭庁」などが新設されてことくらいだろうか。しかし裏金問題は深刻で、今も完全に解決されたとは言いにくい。

方や公明党の場合は、10月8日の論考<靖国参拝で公明党に譲歩した高市総裁 結局は中国のコントロール下になり続ける道を選んだ自民党>に書いたように、圧倒的に「中国共産党」をバックボーンとして活動しており、その母体は「創価学会」という宗教団体である。公明党が自民党と連立を組み始めたのは1999年なので、旧統一教会と比べると歴史は浅い。

この二つの宗教団体がどのようにして自民党に食い込んできたかを示したのが図表1である。

図表1:組織票を持つ二大宗教団体を利用してきた自民党

筆者作成

図表1の青色部分は旧統一教会で、「反共と組織票集め」により自民党の中に食い込んだ。この災禍は「政治とカネ」の問題として日本を揺るがしたことはあまりに有名なので、ここではくり返さない。

図表1の赤色部分は宗教団体・創価学会が母体となっている公明党の自民党内での動きだ。理念的受け皿は自民党内の「左寄りの議員」たちのはずだが、公明党の組織票なしには当選できない自民党議員が多くなってきたので、右も左もなく公明党を支持するようになった。左右の区別なく「個人的つながり」として自民党と公明党を結び付けた議員の中には、現存では菅元総理などがいる。菅氏は総裁選のときには小泉候補を支援していたので、「個人的つながり」として小泉氏は公明党と繋がっているが、麻生氏の策略により小泉氏は落選し高市氏が総裁に当選した。

この時点で、すでに公明党としては自民党に距離感を持っただろうが、最悪だったのは、自民党執行部人事で、高市氏はすべて麻生氏の言いなりになってしまったことだ。もちろん高市氏には自民党内における派閥のような基盤がないので、麻生氏が後ろ盾になってくれるなら心強いという側面はあっただろう。

それは仕方ないとしても、問題は麻生氏が「物凄く公明党が嫌い」というところにあった。その決定打となったのが萩生田光一氏を自民党幹事長代行に起用したことである。

萩生田氏は、高市氏の言葉を借りれば裏金問題での「傷もの」。旧統一教会との関係が深く、公明党としてはその問題はまだ解決してないと位置付けている。つまり二つの宗教団体のパワー・バランスにおいて、「創価学会」からすればライバル関係にあった「旧統一教会」の「残滓」を党執行部に起用したということは、何にもまして許しがたいことだったにちがいない。だから、この事実を「政治とカネ」問題という言葉で象徴的に代表させたものと推測される。

◆自公連立解消によって生まれる可能性の高い多党制政治

もちろん公明党は靖国参拝などの中国が嫌う行動を抑え込もうと必死だったし、高市総裁は、それに関しては妥協した。したがってその時点では10月8日の論考で「結局は中国のコントロール下になり続ける道を選んだ自民党」というタイトルを選んだのだったが、10月10日に来て公明党の斉藤代表が高市総裁との会談で「自公連立から離脱する」ことを決定したのだから、自民党は中国のコントロール下に置かれることはなくなってくる。

それは「めでたい」ことだ。

「高市総裁」にしてみれば、首班指名選挙で「総理に選ばれない可能性」が出てきたので、非常に嘆かわしいことだろうが、筆者はそれ以上の良い結果を招く「良いことをした」と位置付けている。

これで自民党はようやく「数合わせのための連立」から抜け出し、自民党本来の理念を、妥協せずに実現することができるようになるはずだからだ。

たとえ自民党が野党に転落したとしても、組織票獲得のために「歪んだ理念」で日本の政治を運営し、日本国民に不幸をもたらすよりはいいのではないか。どの政党が日本政治を運営しようとも、結果的に日本国民が幸せになる方が最優先されなければならないからだ。

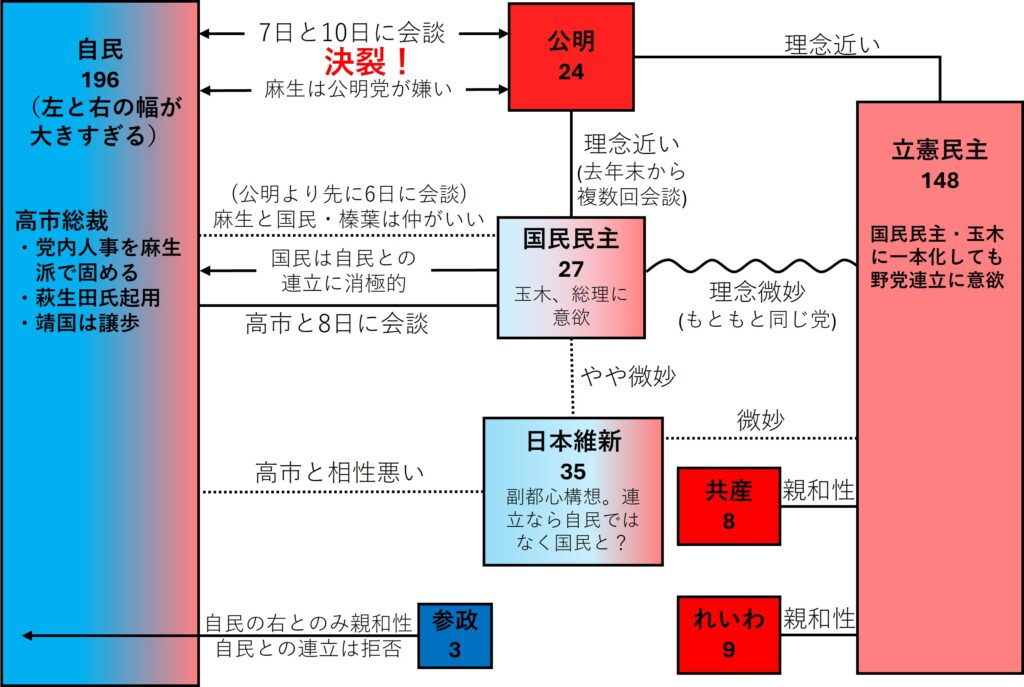

それでは公明党が離脱した時点での、現在の衆議院における議員数と、今後の「組み合わせ」に関して考察してみたい。そのために試行錯誤的だが図表2を作成してみた。赤は左寄り傾向を著しその濃淡で左の程度を表現した。青はその逆で右寄り傾向を表す。公明党の色は「決裂した後の公明党本来の思想傾向」を表す。

図表2:多党制に移る可能性のある党派別傾向

筆者作成

何度も引用して申し訳ないが、10月8日の論考<靖国参拝で公明党に譲歩した高市総裁 結局は中国のコントロール下になり続ける道を選んだ自民党>で書いたように、自民党は自党内で政権交代をして永遠に自民党が政権与党でいられるように、党内に「左と右の幅が大きい議員」を揃えている(図表2の自民党内の青色部分は右寄りで、薄い赤色部分は左寄りを示す)。そのため公明党と妥協しつつ政権運営をすることが可能だった。

今や、公明党が連立から離脱したわけだから、公明党もまた本来の(親中的)党是に完全に戻っていいことになる。

その状況で回りを見渡すと図表2にあるように、「赤もしくは赤がかった党派」の色は、いくつもある。国民民主と日本維新は中で分かれているのではなく、全体で一致しながら「赤」と「青」の傾向から言って、党全体としてこのような思想傾向にあるという意味だ。その色を表現しにくかったので、図表2のような形になった。お許し願いたい。

立憲民主党は何としても首班指名選挙で「首班(首相)」の指名を書く際に統一した野党党首の名を書いて政権交代へ持って行こうと、国民民主党などに盛んに声掛けをしている。「自分自身(野田代表)の名前で統一」では抵抗が大きいのを知っているので、ここで大きく譲歩して「何なら国民民主党の玉木代表の名前を書くことで統一しよう」と呼びかけ始めた。

すると最初は尻込みしていた玉木氏が、なんと「内閣総理大臣を務める覚悟がある」と言い始めたではないか。もっとも、立憲民主とはもともと同じ民主党にいたが、政策が違うからこそ袂を分かち新しく国民民主党を創設したので、立憲民主が政策を見直さない限り連立はあり得ないと玉木氏は今のところ息巻いてはいるが・・・。

国民民主と公明党は、実は仲が良い。昨年から何度も会談を行なっている。国民民主の榛葉(しんば)幹事長は麻生氏とも個人的には仲が良い。そのため公明党の斎藤代表と高市氏が会談する1日前の10月6日に、麻生氏は榛葉氏を呼んで会談している。そのことも公明党には気に入らないことだろう。公明党を軽んじ、バカにしながら、連立を断られたら「あんまりだ」と怒る資格は自民党にはない。高市氏は「自公連立は一丁目一番地」と口では言いながら、自民党執行部人事に関しては一言も斉藤氏には事前通知はしてなかったようだ。踏み付けられれば踏み付けられるほど強固にくっ付いてくる「下駄の雪」と揶揄された公明党としても、我慢の限界に来たのかもしれない。

国民民主も、自民党と組めば、連合の支援が得られなくなるので議員が減少する可能性が高く、自民との連立を組む気はない(にちがいない)。

一方、立憲民主と公明は理念が近い。

日本共産党もれいわ新選組も立憲民主との親和性は高く、もちろん(本来の)公明党とは理念がほぼ同じだ。

となると、「立憲+国民民主+公明+共産+れいわ」で216票となる。

維新は心情的には自民に近いが、高市氏との相性はあまり良くないようだ。公明は自民に突き付けていた条件に「維新と連立しないこと」を入れていたが、自公連立の中に維新を入れることを嫌がった節がある。野党連合のときには話は違ってくるのかもしれない。斉藤氏は10日の時点では「首班指名選挙でいきなり野党党首の名前を書くというのは今のところない」という趣旨のことを言ったが、しかし11日の報道によれば、<公明党、今後は野党各党の代表者による協議の場に出席で調整>とのことだ。

維新がどう動くか、立憲民主が国民民主の要望に応えるかなど、不確定要素は多いものの、多党制の時代が目の前に来ている。

ドイツやフランスやイタリアなど、世界には多党制の連立政権が常態化している国もある。世界全体の傾向としては多党制もあり得るということになる。

ひょっとしたら、自民党が石破総理に留任してもらい、高市自民党総裁と並立するという奇策を実行に移す可能性も、いよいよとなったらゼロではない。

あるいは図表2にあるように、自民党内に「左と右」があり、その幅があまりに大きいので、いっそのこと自民党自身が本気で「解党的出直し」をして「数集め」で権力を維持するのではなく、正直に政策によって分党するのも一つの手だ。そうすれば各党は政策を重視して数合わせゲームから脱却し、日本国民のためになる政治を本気でやるようになるかもしれない。

さまざまな可能性があり、まだ「高市総理」誕生の可能性は残ってはいるが、これを機に、われわれ国民も大きな変革を迎える覚悟で政局を考察できるようにしたいと思う次第だ。

この論考はYahoo!ニュース エキスパートより転載しました。

カテゴリー

最近の投稿

- 記憶に残る1月

- 高市圧勝、中国の反応とトランプの絶賛に潜む危機

- 戦わずに中国をいなす:米国の戦略転換と台湾の安全保障を巡るジレンマ

- トランプ「習近平との春節電話会談で蜜月演出」し、高市政権誕生にはエール 日本を対中ディールの材料に?

- NHK党首討論を逃げた高市氏、直後に岐阜や愛知で選挙演説「マイク握り、腕振り回し」元気いっぱい!

- A January to Remember

- Managing China Without War: The U.S. Strategic Turn and Taiwan’s Security Dilemma

- 「世界の真ん中で咲き誇る高市外交」今やいずこ? 世界が震撼する財政悪化震源地「サナエ・ショック」

- 中国の中央軍事委員会要人失脚は何を物語るのか?

- 個人の人気で裏金議員を復活させ党内派閥を作る解散か? しかし高市政権である限り習近平の日本叩きは続く