6月21日、ドナルド・トランプ大統領は戦争相手国ではないイランの地下核施設をいきなり爆撃した。国際法違反であることを責める声は小さく、これによりイスラエル・イラン戦争が停戦したとして誇らしげだ。

しかし高濃度ウランや遠心分離機などの被害は大きくなく、イランは半年もすれば核開発に再着手するだろうと言われている。そうなると再度のイラン爆撃をトランプはすると言っているが、それで「停戦」が維持できるかと言ったらそうではない可能性が大きい。戦争再開となった場合、イスラエル・イラン戦争は、実際上、米中軍事力の試験場と化す可能性さえある。

なぜなら6月末あたりから、どうやらイランが中国の「J-10C戦闘機」や「紅旗9(HQ-9)対空ミサイルの購入を検討し始めたという情報が出始めたからだ。

ロシアはウクライナ戦争のために武器を他国に回す余力はない。それに対して中国の戦闘機は5月初旬、インド・パキスタン戦争でフランスの戦闘機を打ち負かしている。実戦を経験していない中国にとっては、初めて知った軍事力の優位性だ。

中国自身は、どの国に対しても軍事介入はしないと言っている。しかしアメリカはイスラエルを支援してイスラエルが仕掛ける戦争に全て介入している。イランが中国の武器を購入するとなれば、戦う相手は主として米軍の武器だ。中国は初めて米軍との武器の優劣を決める試験場へと突入することになる。

本稿では、米中軍事力の試験場以前の問題として、中国が中東で展開する経済貿易を中心とした外交関係を考察し、その上で米中軍事力の試験場となり得るか否か、その場合の軍事力の優劣の可能性などに関して考察する。

◆中東で展開する中国の経済交易機構

2023年3月にイランとサウジアラビアを和解させることに成功した中国は、その後、次から次へと中東諸国を和解させ、和解雪崩現象を招いた(このことは23年3月12日の論考<中国、イラン・サウジ関係修復を仲介 その先には台湾平和統一と石油人民元>や拙著『習近平が狙う「米一極から多極化へ」 台湾有事を創り出すのはCIAだ!』でも詳述した)。

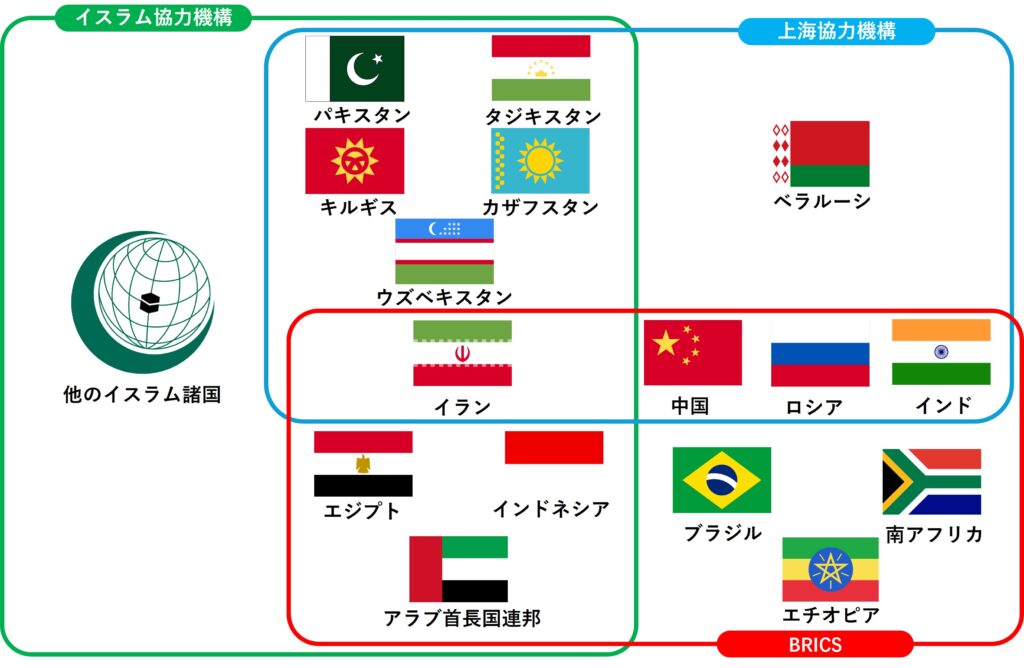

その結果、多くのイスラム圏国家が上海協力機構やBRICSに正式参加あるいはオブザーバー参加を話すに至っている。

図表1に示すのは、上海協力機構(青色)やBRICS(赤色)などに参加している国々の相関図だ。特にイスラム諸国が構築している「イスラム協力機構」(緑色)は57ヵ国から成り、世界13億人のムスリムの大部分を代表する。この「イスラム協力機構」と中国が融和的に共存している現状は、日本人としてしっかりと認識しておいた方がいい。

図表1:上海協力機構やBRICS加盟国とイスラム

筆者作成

◆中国と「中東・中央アジア・西アジア・北アフリカ」を結ぶ陸路回廊

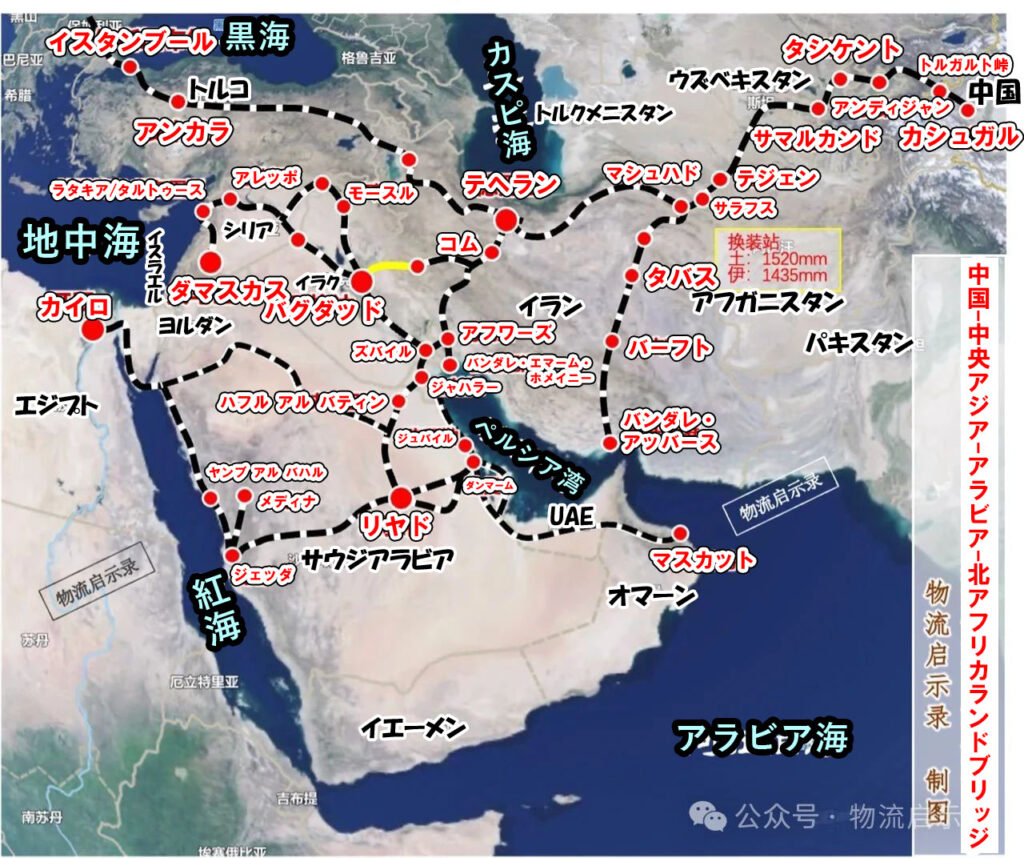

今年6月13日にイラン・イスラエル戦争が勃発する前の5月12日に、「中国、カザフスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、イラン、トルコの鉄道部門」がテヘランで会議を開催したことは注目に値する。会議では「中国、カザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、イラン、トルコ、ヨーロッパの運輸回廊」に関する多国間協議が行われ、「中国・カザフスタン・トルコ-ウズベキスタン・イラン・トルコの鉄道列車の6者メカニズム」が確立され、「イランを通る中欧(中国・ヨーロッパ)の班列(貨物列車)」の通過が正式に開始された。

6月22日のWeChat公衆号は<中国とイランの陸路回廊>に関して詳細に論じているが、その記事にある回廊マップの一つに、上述した陸路回廊マップがあるので、それに日本語訳を入れて、図表2に示した。

図表2:中国と「中東・中央アジア・西アジア・北アフリカ」を結ぶ陸路回廊

WeChat公衆号の図表を転載の上、日本語は筆者注

一方、中国政府の通信社である新華社通信の新華網は6月24日、中国社会科学院ロシア・東欧・中央アジア研究所所長の話として<中国と中央アジアは「一帯一路」の共同建設で目覚ましい成果を上げており、未来を共有するコミュニティの構築には幅広い展望がある>という見出しの報道をしている。

これら一連の動きに対して危機感を覚えたアメリカは、バイデン政権時代の2023年9月、インドのニューデリーで開催されたG20でインドのモディ首相に「インド・中東・欧州経済回廊」を提唱させたが、「一帯一路」の現状に勝てそうにはないように見える。特にイスラエルが仕掛ける戦争を支援するアメリカの好戦性、あるいはアメリカの製造業の空洞化を埋めるための高関税など、国際秩序を守る側に立っているとは思いにくい状況が重なり、中東の不安定化は加速するばかりだ。

◆中国のJ-10戦闘機とHQ-9防空ミサイル購入計画を進めるイラン

6月27日、香港星島日報は<印パ空中戦で威名を成した殲-10C(J-10C)をイランは400機「爆買い」するかもしれない>という見出しで、イランが中国のJ-10戦闘機を購入する可能性をセンセーショナルに報道した(J-10CはJ-10の改良型で、輸出する時はJ-10CEになる)。

この報道は、ロシアのメディアkommersant (コメルサント)がイラン情報(ホラーサーン報)に基づいて作成したリポートによるものであるという、三次情報的なものではあるが、根拠を明示しているので、一定程度の信用度はあるとみなしていいだろう。

香港星島日報によれば、2015年にイランは中国から最大150機のJ-10戦闘機を購入する契約に署名しそうになったが、イランは外貨不足と国連の禁輸措置によりドル支払いができず、石油などを支払い手段としようとした。しかし中国が拒否したため、ご破算になった。2020年に武器禁止が解除された際に交渉が再開されたが同じ理由で中断されたため、ロシアからSu-35を購入することになっていたが、2022年からのウクライナ戦争によりロシアでは品不足になり輸出に回らない状況に陥った。

香港星島日報はイギリスのIISSシンクタンク「The Military Balance 2025」の発言を引用し、「イランには6月13日からの12日間戦争前には約150機の使用可能な戦闘機があり、そのほとんどがF-4、F-5、F-14などの70年代に購入した古いアメリカ製モデルであり、メンテナンスを自社生産の部品に依存して運用が困難であり、1980年代後半に(ロシアから)入手したMiG-29などの残りは材料や部品が不足して状態が良くなかった」と指摘している。したがって現在の唯一の道は、中国からJ-10戦闘機を購入するしかないというのが全ての関係者の結論のようだ。

これに対して肝心の中国大陸では、何やらイランに対する批判じみた報道が目立つ。もちろん正式に決まったわけではないので、公式見解はなく、あくまでも一般ネット民の反応ではある。

たとえば6月30日の<イスラエルによって、やっと目を覚ましたのか(=気が付いたのか)? イランがJ-10とHQ-9を購入しようとしているが、中国は必ずしも売りたがっているわけではない>などがある。

どういう状況を指しているかというと、他の多くの情報も含めて判断すると、概ね以下のようなことが考えられる。

- イランはこれまで中国の戦闘機などとバカにしてきた人たちもいたようだが、印パ空中戦で中国の戦闘機がフランス製の戦闘機を打ち負かしたのを見て、突然J-10戦闘機を購入する気になったようだ。今さら気が付くなんて、遅すぎるんじゃないか。

- イランには数多くのイスラエルのスパイが侵入して活動しているので、うっかりイランに売ったりしたら、米側に中国製武器の機密がばれる可能性があるのではないか。

- イランが勝てばいいが、必ずしかも勝つとは限らない。安易に売るのはリスクを伴う。イランでは、訓練に関しても信用できない。負けた場合、中国製武器の性能を疑われることにつながり、リスクが大きい。

- 買うならシステム全体をセットとして買うべきだ。(以上、中国のネット民の反応)

事実、パキスタンの場合は以下の一式を揃えて購入している。

戦闘機:J-10CE(J-10Cの輸出型)

空対空ミサイル:PL-15E(PL-15の輸出型。PLは霹靂)

防空ミサイル:HQ-9(HQは紅旗、地上レーダーも付いている)

早期警戒機:ZDK-03(KJ-200の派生機。KJは空警)

さらにそれぞれのカテゴリーに新型の装備があり、体系全体として購入しなければ戦闘力を発揮するのが困難だ。こういったことを考えて、中国は勝負に出なければならないので、安易に戦闘機だけを売るようなことはしないだろうというのが、中国のネットに現れている「警戒感」のようなものではないかと推測される。

◆印パ紛争(空中戦)から推測できる米中軍事力の比較

実際の状況を印パ紛争(空中戦)の場合を例にとって、もう少し詳細に見てみたい。

パキスタンとインドは、約100km以上の距離で戦闘が発生した。そこで勝敗が決まるのは機体の機動性などより、「レーダーとミサイルの性能、地上レーダー・早期警戒管制機・戦闘機という体系」になる。

まず、「レーダー性能の差」を見ると、「J-10CEは窒化ガリウム(GaN)レーダーKLJ-7Aを搭載しており、260km先のターゲットを探知できる」。これに対して「フランス製ラファールはヒ化ガリウム(GaAs)レーダーRBE2-AAを搭載しており、探知距離は180km」と言われている。

つぎに「ミサイルの射程の差」から見ると、「J-10CEが運用している中国のPL(霹靂)-15E(PL-15の輸出型)の射程は145km程度」であるのに対して「ラファールが搭載しているMICA対空ミサイルの射程は80km程度」である。つまり、100km以上の距離なら、パキスタンが一方的に攻撃できるということになる。ちなみに輸出型ではなく中国自身が使っているPL-15の射程は200-300kmで、中国はさらに高性能のPL-17とPL-21を保有している。

パキスタン軍の説明によると、HQ-9の地上レーダーがインドの戦闘機を発見し、戦闘機のJ-10CEが対空ミサイルPL-15Eを発射した後、警戒機ZDK-03がミサイル命中まで誘導したとのこと。

このような状況を考えると、「戦闘機は単なるミサイルの発射プラットフォーム」になっていると言っても過言ではなく、「高性能なレーダーを備えている地上レーダーや早期警戒管制機と、長い射程を備えているミサイルが重要」になってくると言っていいだろう。

したがって、ミサイルの射程が長いか、早期警戒管制機のレーダーの探知距離が長いかの競争になる。

今年5月、アメリカのヘグセス国防長官は「早期警戒管制機(E-7)では現代の戦場において生存が困難なため、人工衛星などを活用する宇宙ベースの空中移動目標の認識能力を拡充し、その能力が充実するまでは、航空自衛隊も運用しているE-2D早期警戒機でカバーしていくべきだ」と述べている。

すなわち、中国が製造するミサイルの射程の長さより、アメリカの早期警戒管制機がキャッチできる警戒範囲が短ければ、「早期警戒」の役割を果たせないということである。

しかも、高性能レーダーには窒化ガリウム(GaN)が必要で、ガリウムは中国が4月4日に輸出制限したレアメタルに含まれている。このことは4月16日の論考<中国最強カードを切る! 「米軍武器製造用」レアアース凍結から見えるトランプ関税の神髄>に書いた通りだ。

これではアメリカは最初から「中国に敗けている」ことになるので、5月12日にトランプが折れ、中国への高関税を115%も引き下げることにつながっている(詳細は5月14日の論考<115%の関税引き下げ トランプ最大の誤算は「中国の報復関税」か 日本は?>)。

こうなると、米軍の武器の性能は、中国からどれくらいレアアースを入手できるかに依存しており、中東が米中軍事力の試験場となるか否か以前のレベルで、実は勝負がついているようにも思われる。

そうは言っても早晩、イランが中国製武器を購入できる体制を整え、イスラエルと再度戦いを交えるときが来るだろう。イスラエルには米軍の最先端武器が全て整っているとみなしていいだろうから、そのとき中東は米中軍事力の試験場と化すことになる。万一にも印パ紛争の時のように中国製武器が勝利するようなことになれば、図表1や図表2で示した国際関係は一気に中国に有利な方向に傾いていくかもしれない。もっとも、その前にイラン現政権が転覆されるような可能性もゼロではないが、今後の中東情勢を考察するときに、中国製武器のゆくえを除外して分析するのは困難ではないかと思う次第だ。

この論考はYahoo!ニュース エキスパートより転載しました。

カテゴリー

最近の投稿

- 記憶に残る1月

- 高市圧勝、中国の反応とトランプの絶賛に潜む危機

- 戦わずに中国をいなす:米国の戦略転換と台湾の安全保障を巡るジレンマ

- トランプ「習近平との春節電話会談で蜜月演出」し、高市政権誕生にはエール 日本を対中ディールの材料に?

- A January to Remember

- Managing China Without War: The U.S. Strategic Turn and Taiwan’s Security Dilemma

- 「世界の真ん中で咲き誇る高市外交」今やいずこ? 世界が震撼する財政悪化震源地「サナエ・ショック」

- 中国の中央軍事委員会要人失脚は何を物語るのか?

- 個人の人気で裏金議員を復活させ党内派閥を作る解散か? しかし高市政権である限り習近平の日本叩きは続く

- トランプG2構想「西半球はトランプ、東半球は習近平」に高市政権は耐えられるか? NSSから読み解く