3月25日、アメリカの国家情報長官室は「世界の脅威に関する年次報告書」を公表した。AIにおいて中国が2030年までにアメリカを凌駕するだろうと予測している。

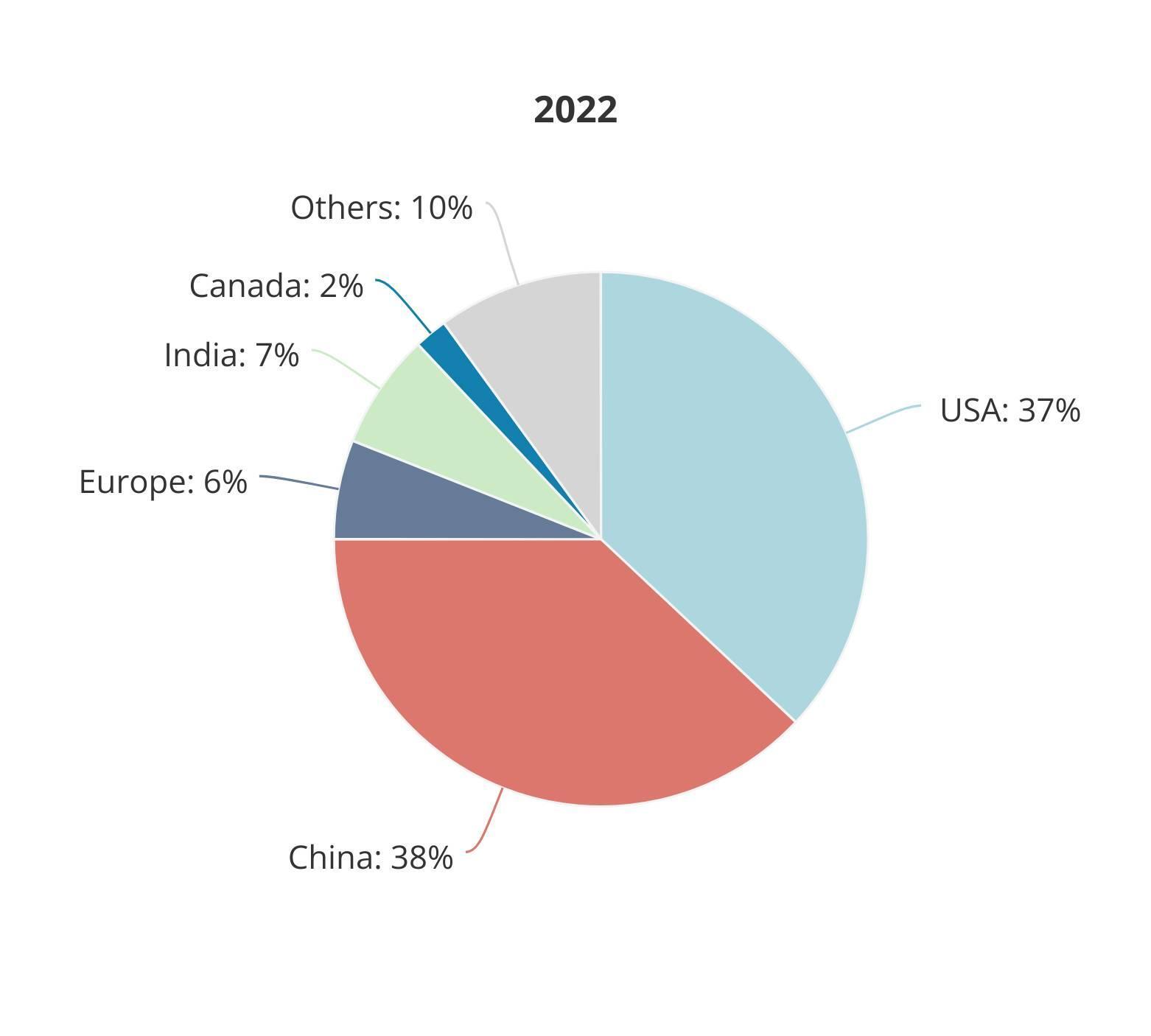

一方、アメリカのシンクタンクMacroPolo(マクロポロ)の調査によれば、アメリカのAIトップ企業のAIトップ人材は2022年段階ですでに「中国38%、アメリカ37%」となっており、世界のAIトップ人材の47%が中国人であるという。

また2024年6月、US NEWSはAIにおけるベスト・グローバル大学のランキングを公開したが、トップ20の内の香港を含む13大学が中国で、その中にアメリカは入っていない。アメリカが初めて出てくるのは第29位だ。日本は100大学内に1大学も出てこない。「ゼロ」だ。

習近平は2015年にハイテク国家戦略「中国製造2025」を発布し、2017年にはさらにAI人材開発に関する新たな戦略を追加した(詳細は拙著『米中新産業WAR』)。今年の全人代でもAI人材養育強化を謳っている。

AI技術の進歩は軍事にも影響し、『米中新産業WAR』で詳述した「アメリカ製造業の空洞化」は、つまるところアメリカ軍事力の低下につながっていく。

◆アメリカの2025年「世界脅威年次報告書」

今年3月25日、アメリカのインテリジェンス・コミュニティ(情報機関)を統括する国家情報長官室(ODNI)は2025年「世界脅威年次報告書」を公表した。

それによれば、中国は以下のようなAI脅威を持っているとしている。

●中国は、2030年までにアメリカに代わって世界で最も影響力のあるAI大国となることを目的とした、多面的な国家レベルの戦略をほぼ確実に持っている。

●中国では、中国が独自に開発した多数のモデルが急速に登場し、生成AIのブームを経験しており、スマートシティ、大規模監視、ヘルスケア、科学技術革新、インテリジェント兵器向けのAIを幅広く追求している。

●中国のAI企業はすでに、音声および画像認識、ビデオ分析、大規模監視技術で世界をリードしている。

●人民解放軍は、大規模言語モデルを使用して、情報欺瞞攻撃を生成し、フェイクニュースを作成し、攻撃ネットワークを有効にすることを計画していると思われる。

●中国はまた、AIガバナンスのビジョンに対する国際的な支援を強化する取り組みを発表している。(引用以上)

すなわち中国は2030年までにアメリカを凌駕してAI大国になるだろうことを予測し、それはアメリカにとって大きな脅威となることを警戒しているということになる。

◆アメリカのAI企業を支えているのも中国人AI人材

冒頭に書いたように、アメリカのシンクタンクMacroPoloは<グローバルAI人材追跡2.0>という見出しで、アメリカのAIトップ企業を支えているのは中国人AI人材であることを発表している。この調査は、2023年の最新版で、2022年12月の国際学会NeurIPS(Neural Information Processing Systems)の論文に基づいて分析しているので、データは2022年だと考えていい。出身大学まで割り出した分析はなかなかなく、データとしては少し古いが、まずはMacroPoloの調査結果をご紹介する。

図表1に示したのは2022年におけるアメリカのAIトップ企業(トップ20%)におけるアメリカ人と中国人の割合だ。

図表1:アメリカAIトップ企業における2022年の中国人の割合

出典:MacroPolo

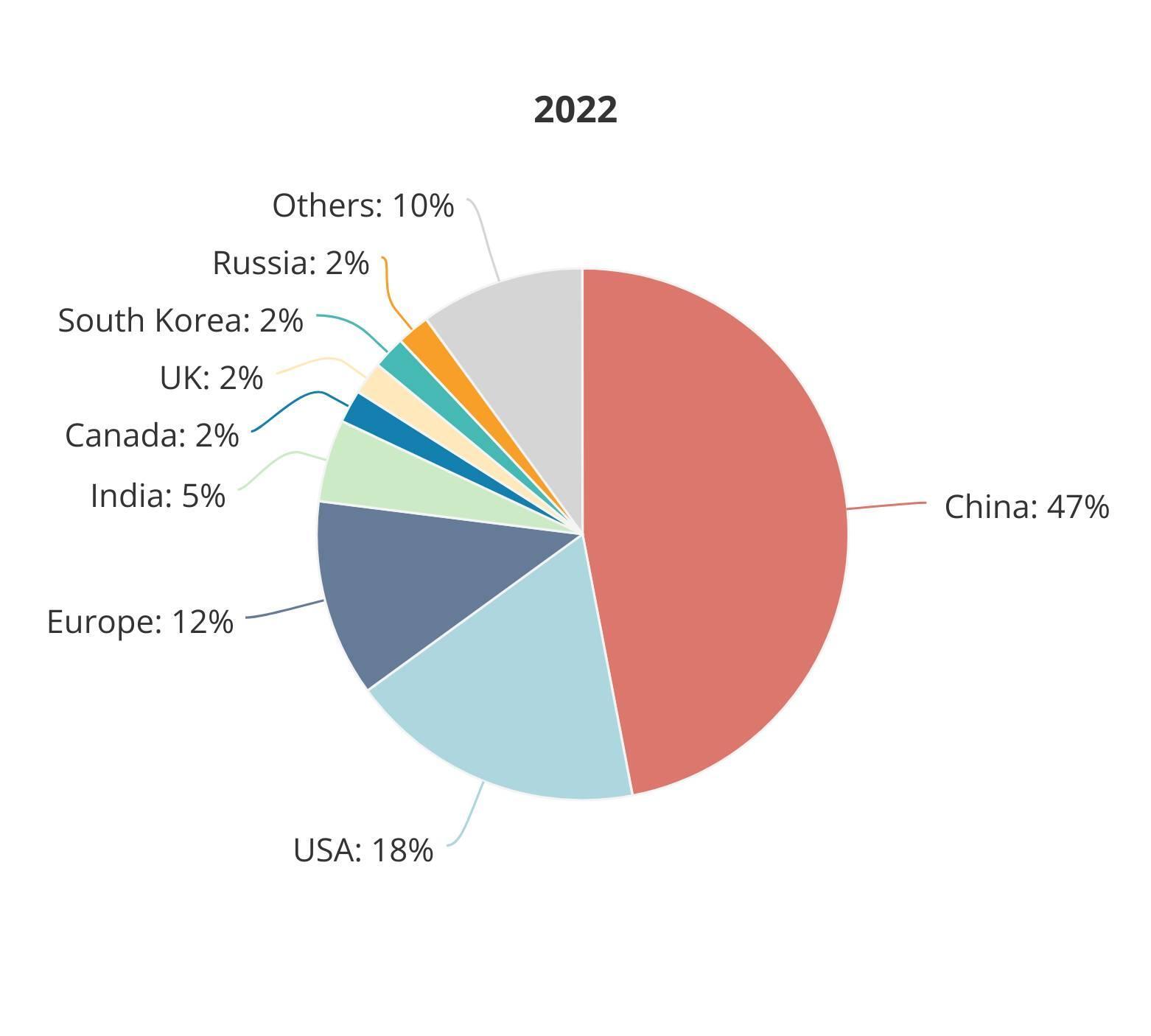

世界全体で見るならば、AIトップ研究者(学部卒におけるトップ20%)の数の割合は、やはり中国人がトップで、なんと47%が中国人で、アメリカはわずか18%でしかない。それをMacroPoloに基づき、図表2として表示する。

図表2:世界のトップクラスのAI研究者の出身国

出典:MacroPolo

このデータの発布を受けて、中国では2024年3月12日に<アメリカのシンクタンクがAIトップ人材の流れを明らかに:中国は世界トップクラスのAI人材のほぼ半数を育成>という見出しで報道している。

さらに3月21日になると<スタンフォードやハーバード大学の卒業生が中国のAI企業「六小龍」に求職>という情報もある。「六小龍」というのは「杭州六小龍」のことで、DeepSeekなど六社の群を抜いたAI企業を指している。

要はアメリカに留学してアメリカのエリート大学を卒業した中国人留学生たちが、アメリカのAI企業に就職せず、中国に戻り始めたということだ。

DeepSeekはもともと、アメリカ留学とは無関係な、中国の北京大学や清華大学などを卒業した(あるいは大学院在学中なども含めた)純粋な中国国産純粋培養の人材たちによって創設された企業だ。もうすでにアメリカに留学して最先端の科学を学ぶ時代ではなくなっている。

となると、図表1に示した中国人AI人材がアメリカ企業から抜け出してしまうことにつながる。そうなると、アメリカのAI企業はどうなってしまうのか、ということになる。

AI人材のほとんどが中国人によって占められているのだとすれば、アメリカは『米中新産業WAR』で描いたように「製造業に関する空洞化」だけではなく、やがて「AI企業における空洞化」までが現出するのではないかという事態に陥る。

これが冒頭に書いた国家情報長官室が発布した「世界脅威年次報告書」が示す恐怖と警鐘である。

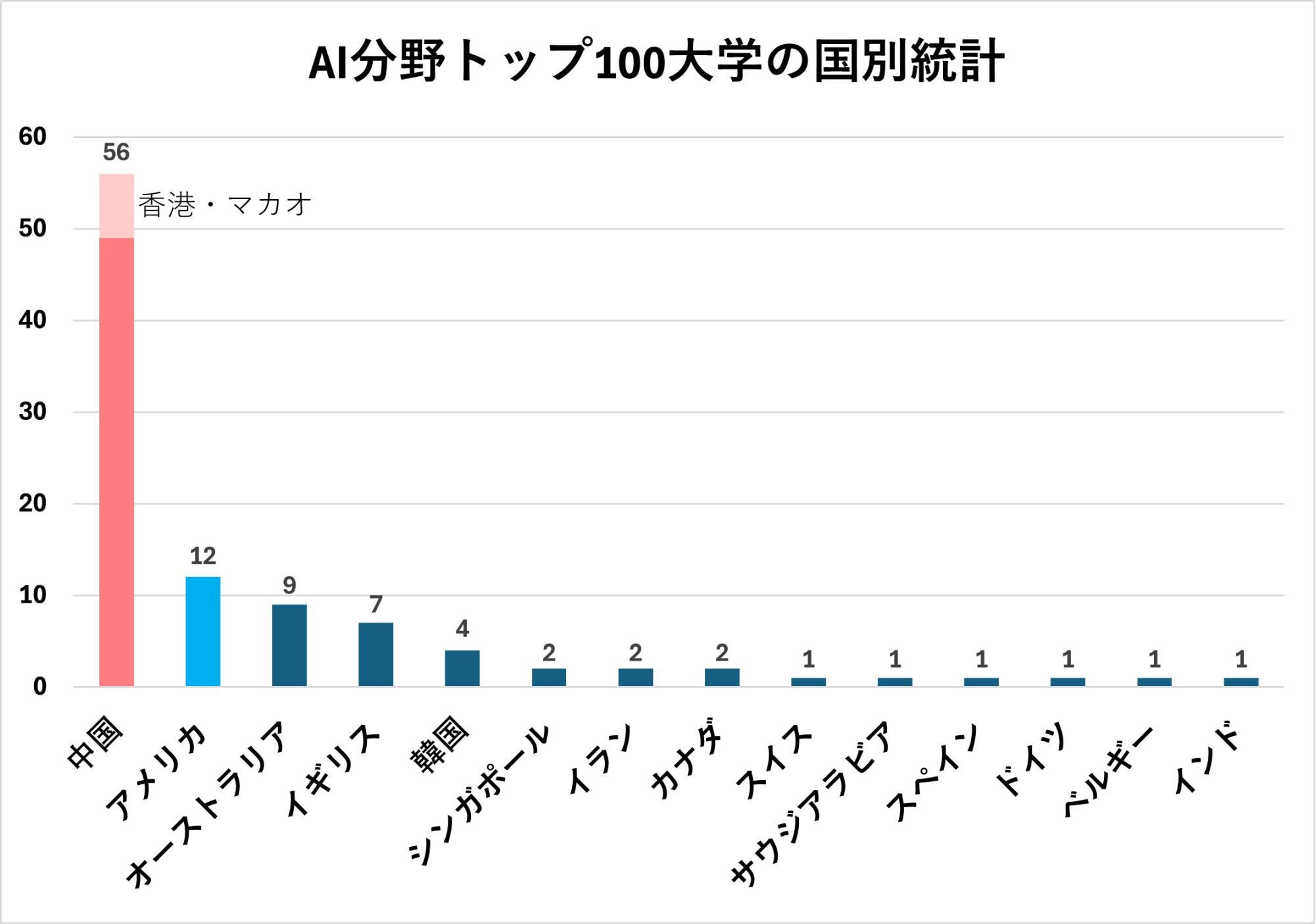

◆AI分野における世界大学ランキングの半分以上は中国

2024年6月、USNEWSは<AIに関するベスト・グローバル大学>というタイトルで、世界のAI分野における大学のランキングを発表した。それによると、世界ベスト100の中に中国の大学は(香港5とマカオ2)を含めて56大学がランキングされており、アメリカはわずか12大学でしかない。それをまず図表3として示す。

図表3:AI分野トップ100大学の国別統計

USNEWSのデータを基に筆者作成

トップ100大学の中に日本はいない。

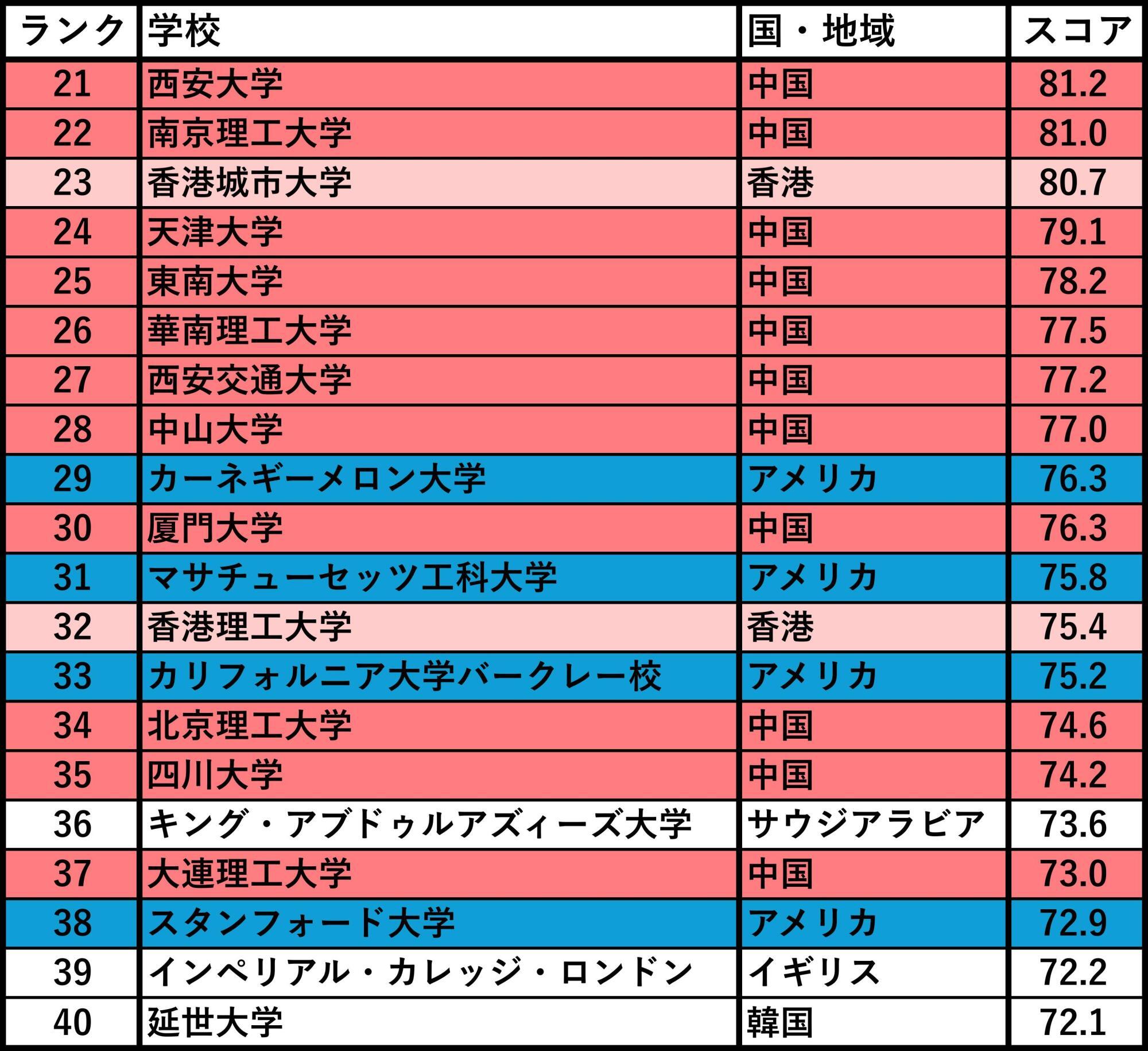

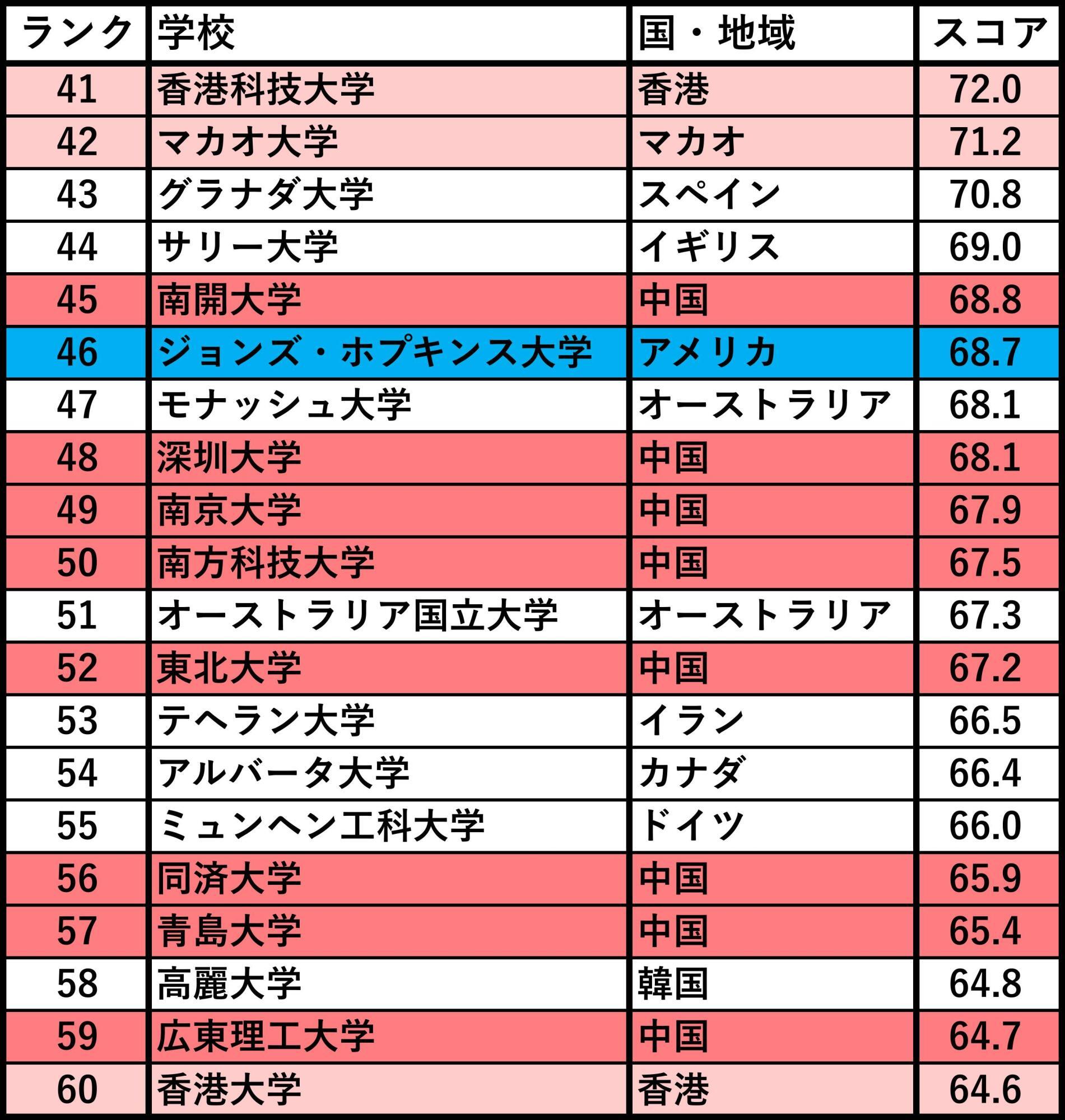

では、どのような大学が名を連ねているのかを詳細に見るために、トップ「1~20」、「21~40」そして「41~60」を図表4に連続してリストアップしてみた。中国を赤(香港とマカオは中華人民共和国特別行政区なので薄い赤)、アメリカを青色にして、他は色分けをしていない。

図表4:AI分野トップ大学ランキング

「1~20」位はほとんど真っ赤だ。アメリカは第29位で初めて出てくる。シリコンバレーの真っただ中にある、あの名門スタンフォード大学など第38位でしかない。

時代は中国へと移りつつあることを、このランキングは示している。

今年の全人代における政府活動報告でも「AI+行動を引き続き推進せよ」とある。

「AI+」というのは、生成AIのような大規模言語モデルもさることながら、それらを機械やロボットなどに実装して、実体経済の中で活用することを指している。

たとえば今年の春節前夜(大晦日)の「春節晩会」では、Unitree(宇樹)のロボットダンスが披露されて話題になった。

さらに中国のロボットがどんどん進化していく様を描いた宣伝動画も英語で披露されている。消防など、いざという時の人命救助や危険な電力設備点検など二次災害を防ぐためにもロボットの研究が進んでいる。ロボットは中国語で「具身智能」とも呼ばれているが、これは、「エンボディドAI(Embodied AI)」のことを指す。

ロボット宣伝動画に関しては、中国で人気のあるBilibili(ビリビリ)には中国語のバージョンもあり、こちらは賑々しくネット民のコメントが書いてある。

もちろん軍事利用もある。

たとえば2024年5月19~30日に行われたカンボジアとの合同軍事演習「金龍-2024」で犬型ロボットが使われた(犬型ロボットの報道は5月25日)。テロなどの時にも活躍するようだ。

奇妙なことも起きている。

実は米海兵隊が、中国大陸のUnitreeが製造した犬型ロボット「Unitree GO-1」にロケットランチャーを搭載してテストしている場面がある。2023年11月8日のこちらの記事をクリックしてみていただきたい。そこに動画があり、その動画のコメント欄に「Unitree GO-1」の名前が書いてある。

アメリカにも犬型ロボットを製造する会社はあるが、価格が高いのだろうか、それとも性能が良くないのだろうか。理由はよく分からないが、何と言っても、米海兵隊という「米軍」が「中国の武器」を購入して軍事演習をしているという現実は、なんとも空恐ろしいものを覚える。

アメリカの国家情報長官室が2025年の「世界脅威年次報告書」で、中国のAI技術の進歩を恐れ警告するのも「むべなるかな」とも思う。

AI後進国・日本は、どうするつもりだろうか?

この論考はYahoo!ニュース エキスパートより転載しました。