(5月26日加筆:トランプ大統領は本来「反ユダヤ主義」排除を目的としてハーバード大学から「全ての留学生の受け入れ認定資格を取り消す」という意思表明をしていたのだが、それではアメリカ国民からの反発が大きすぎることを知り、「反中・反共」という理由を後付けした。本稿は読者がそれを分かっているものという前提の下で5月25日に公開したが、必ずしも理解していない読者が多いことが判明したので、25日に公表した3番目の小見出しの内容を書き換え、事実経緯を示す。

同様のことは関税に関しても言える。トランプ大統領が中国だけを対象としているのなら、話は分かりやすい。しかし現実は日本をはじめ対米貿易をしている世界の全ての国に相互関税を賦課している。むしろ報復制裁をした中国だけが、115%もの減額をされていることからも、トランプ政権が中国だけをターゲットに動いていないことが理解できるはずだ。そのために中国にはむしろ有利に働いていることの方が危険なのである。

5月26日冒頭加筆は以上)

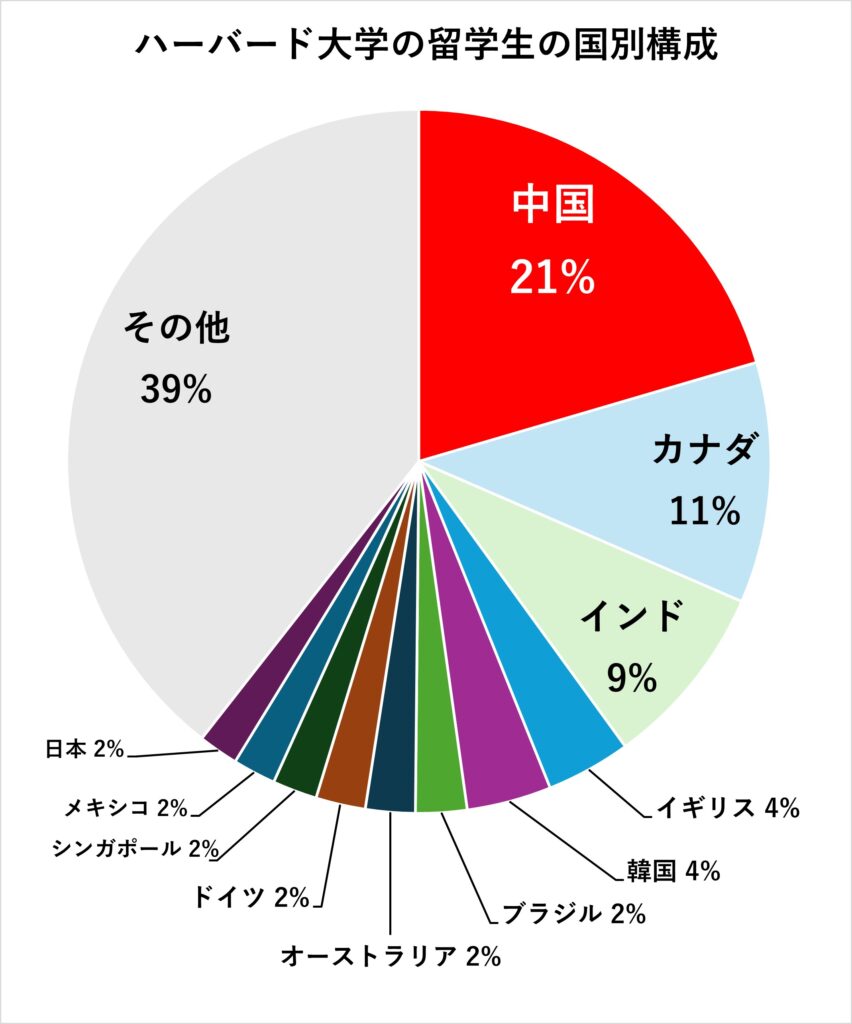

5月22日、トランプ政権はハーバード大学に対して「留学生受け入れ認定資格を取り消す」と発表した。同大学の外国人留学生の国別割合では中国人が最も多く、21%を占めている。一方、アメリカ国立科学財団は<国際的なSTEM人材は米国経済の活性化に不可欠>という2022年のレポートの中で、「外国人留学のうち約4分の3の科学・工学博士が卒業後アメリカに残り、外国生まれの博士レベルの人材がアメリカの科学・工学人材力の45%を占めている」と書いている(STEM=Science + Technology + Engineering + Mathematics)。これはハーバード大学に限ったことではない。

そうでなくともイギリスのネイチャーの調査による研究力ランキングで、アメリカは2位に下がり、中国が1位になり、科学技術研究力においてアメリカが「あの中国」に追い抜かれている(詳細は拙著『米中新産業WAR』の【第六章 研究人材でも世界トップをいく中国】)。また3月27日の論考<アメリカを圧倒する中国AIトップ人材 米「世界脅威年次報告書」>に書いたように、アメリカのAIトップ企業のAIトップ人材の比率は2022年の段階で、中国人人材の割合がアメリカ人人材の割合を抜いた。

留学生をアメリカから追い出せば、アメリカの研究力は急降下し、AI企業さえ成り立たなくなる可能性さえある。これはアメリカにとって致命的な損失となるだろう。

◆ハーバード大学における中国人留学生の割合

ハーバード大学が今年4月29日に公表したFact Bookによれば、2024年秋学期の段階で約6,800人の留学生がおり、全学生数は24,500人ほどだ。留学生が所属する学習レベル(段階)や出身国に関して、Fact Bookにあるデータを基に、見やすいように和訳して円グラフにしてみた。

図表1:ハーバード大学の留学生の学習レベル(段階)の割合

の割合-1024x964.jpg)

ハーバード大学のFact Bookのデータを基に、グラフは筆者が和訳して作成

図表1から分かるように、留学生はほとんど大学院で学んでいて、学部学生の割合は15.4%と少ない。

では、どの国からの留学生が多いのだろうか?その割合を図表2に示した。

図表2:ハーバード大学の留学生の出身国別の割合

ハーバード大学のFact Bookのデータを基に、グラフは筆者が和訳して作成

図表2で示した「中国:21%」の中に香港や台湾は含まれておらず、それらは「その他」の中に含まれている。具体的には「香港:68人」、「台湾:70人」と、それぞれ1%程度だ。圧倒的に「中国大陸」からの留学生が2024年秋の段階でも多い。

というのはトランプ1.0の段階からすでに中国人留学生に対する入国規制が厳しくなっているので、かなり減少しているはずだが、それでも21%もいるということだ。

カナダの11%の中には、学部生がかなりおり、23.4%を学部生が占めている。中国の場合は3.9%が学部生なので、出身国別割合を大学院に関してのみ図表化すると、中国大陸からの留学生の割合がさらに多くなる。非常に煩雑なデータの読み込みをしなければならないので、ここではその図表化は省略する。

どのような専門分野で学んでいるのかをグラフ化したいところだが、ハーバード大学の場合は、GSAS(Graduate School of Arts and Sciences)という大学院課程があり、Ph. Dなどの学位を出すプログラムが複層的に絡んでいるので、どの専門分野にどれくらいの留学生がいるのかを一つずつ具体的に示すのは困難だ。ただ、おおざっぱに分けるなら、理系が50%強、文系が40%強といった傾向にあることは言える。

◆ネイチャーの「世界の研究力」ランキングのトップは中国

つぎに、世界に名だたるハーバード大学の、自然科学分野での研究力ランキングが、現在ではどうなっているのかを見てみよう。

冒頭で触れた拙著『米中新産業WAR』の【第六章 研究人材でも世界トップをいく中国】では、ネイチャーのランキングや日本の文科省の科学技術指標など、総合的に考察しているが、ネイチャーの研究力ランキングに関しては、昨年6月21日の論考<Natureの研究ランキング「トップ10」を中国がほぼ独占>でも書いているので、今回は論考から引用する。

2024年6月18日、イギリスの科学誌Natureなどを出版するSpringer Natureが発表したNature Index 2024 Research Leaders(Nature指標2024 研究リーダー)ランキングの「トップ10」に中国の大学や研究機関など教育研究機関が7機関もランクインしていることがわかった。Natureは<Nature指標2024 研究リーダーズ:中国の研究機関が上位を独占>という見出しの調査結果を発表した。2024年のNature Indexは、独立した研究者グループによって選ばれた、145の自然科学分野および健康科学分野のジャーナル(学術雑誌)に掲載された研究論文への貢献を、2023年に出版された75,707報の論文をもとに作成している(指標の詳細に関しては当該論考を参照していただきたい)。

その「トップ10」を図表3に示す。

図表3:「Nature指標2024 研究リーダーズ」のトップ10

Nature Indexのデータを基に、図表は筆者が日本語注を付けて編集作成

図表3では、中国の欄を黄色のマーカーで染め、ハーバード大学を赤文字で表した。

あのハーバード大学が中国科学院に負け、しかも右端にある「調整後シェアの成長率」において「-3.1%」と、マイナス点を取っている。そうでなくともアメリカの大学・研究機関は「トップ10」の中に1組織しかなく、中国が7組織も占めている「恐るべき」状況だ。

このような現状にあるというのに、トランプ大統領は3月20日に米政府の教育省解体を開始する命令に署名しただけでなく、国籍を問わず、すべての留学生を追放しようとしていた。最初の目的は「反ユダヤ主義追放」にあった。

◆中国人留学生を追い出すだけなら話は簡単――トランプ大統領の最初の目的は「反ユダヤ主義」追放だったが、米国内の反発が大きすぎるので、「反共・反中」という言葉を突如付け加えただけ

トランプ大統領は1月20日に就任してから間もない1月29日に「反ユダヤ主義と闘う大統領」に署名している。そのことは1月29日に発表した大統領令14188号「反ユダヤ主義と闘うための追加措置」に詳細に書いてある。

2月3日には、「反ユダヤ主義と闘う合同タスクフォース(The Joint Task Force to combat anti-Semitism)」を設立し、全米の大学を調査しようという作業に入っている。最初にターゲットになったのはコロンビア大学をはじめノースウェスタン大学、ポートランド州立大学、カリフォルニア大学バークレー校、ミネソタ大学ツインシティー校の5つだった。

そのことは2月4日のロイター電<米司法省、大学内の反ユダヤ主義対応で作業部会設立 調査開始 | ロイター>に詳細に書かれている。ロイター電には「タスクフォースには厚生省も参加し、司法省の公民権局が調整役を担う。トランプ大統領は先月(=1月:筆者注)29日、反ユダヤ主義と闘う大統領令に署名し、親パレスチナの抗議活動に参加した米国市民権を持たない大学生らを国外退去させる方針を示していた」と書かれている。

トランプ大統領にとっては在米ユダヤ人の票田と金銭力が重要なので、就任早々に「反ユダヤ」を前面に押し出していたのである。

4月11日になると、トランプ政権はハーバード大学に「反ユダヤ主義」を中心とした手紙を出している。ここには「反ユダヤ主義、イスラエル、ユダヤ」に関してのみ書かれており、検索していただくとすぐにわかるが、「China」という言葉は一切ない。主として書いてあるのはハーバード大学に対する10項目の要求リスト(教員の権限縮小、学校運営・雇用・入学の改革と審査、反ユダヤ主義活動を禁止、学内抗議活動の規制、DEIの廃止、連邦政府へのデータ提供など)だ。

それに対して4月14日、ハーバード大学が激しい抵抗の返信をしている。4月15日にBBC(日本語)は<米ハーヴァード大、トランプ政権の要求を拒否 政府は助成金を凍結 – BBCニュース>という見出しで、4月11日のトランプ政権の手紙や4月14日ハーバード大学の返信、そして助成金凍結反対などの話が書かれてる。

ハーバード大学が4月14日に、トランプ政権の要求を断る返信をした数時間後、トランプ政権がハーバード大学に対する22億ドルの資金と6千万ドルの契約を凍結しているからだ。凍結の声明文はこちらにある。その見出しJoint Task Force Statement Regarding Harvard University | HHS.govからも明確なように、声明文を出したのは「反ユダヤ主義と闘う合同タスクフォース(The Joint Task Force to combat anti-Semitism)」だ。

4月16日には、米国土安全保障省がハーバード大学に対する270万ドルの資金提供を実際に止めた。米国土安全保障長官は同日、ハーバード大学に書簡を送信し、トランプ大統領が1月29日発表した大統領令14188号「反ユダヤ主義と闘うための追加措置」に基づいて、同大には「反米、親(イスラム組織)ハマスの思想」が存在すると主張し、4月30日までに留学生の違法かつ暴力的な行為に関する記録を提出しないと、留学生受け入れ資格を剥奪することを宣言した。

この件は4月17日のロイター電<米ハーバード大の留学生受け入れ資格剥奪も、トランプ政権が警告>も報道しいる。

重要なのは【この段階に至ってもなお、「中国」に関しては全く触れていない】ことだ。米国土安全保障省の告知で突如「中国」を付け加えたのは5月22日であるという事実に注目しないと、いまアメリカで何が起きているのかを正確に読み取ることはできない。

これは前掲の4月15日にBBCは<米ハーヴァード大、トランプ政権の要求を拒否 政府は助成金を凍結 – BBCニュース>の写真からもうかがえるように、全米で激しい反対デモが展開されたので、「反中・反共に関してならば反対しにくいだろう」という判断から、突如「中国共産党がいかにひどいことをしているか」という理由を付けて米国民を黙らせようとしたものと考えることができる。

反中感情が強い日本人は、この最後の「取って付けたような反中・反共文言」にばかり注目して、まんまとトランプ政権の「目つぶし」に騙されてしまっているようだが、ハーバード大学は騙されていない。その証拠に、ハーバード大学は5月23日、トランプ政権による留学生の受け入れ資格剥奪の措置を受け政権を提訴した。これに対して連邦裁判所は、この措置を一時差し止める決定を下した。裁判官は、より永続的な差し止め命令を発令するかどうかを決定するため、5月29日に審理を設定したとのことだ。

もしトランプ政権が「中国人留学生のみを対象」としたのだったら、ハーバード大学も提訴していなかっただろうし、連邦裁判所も差し止め命令を決定することもなかっただろう。全米でのデモも起きていなかったはずだ。

しかし実際は日本人やイスラエル人も含めた「全世界からの留学生に対して受け入れ停止命令」を出し、今のところ「他大学に移れ」と言っているが、トランプは一歩進んで、ほぼ全ての大学に対して同様の命令を出そうとしている。

その証拠に、国土安全保障省の告知には「これは全米のすべての大学と学術機関への警告となるだろう」という一文がある。日本語情報ではロイター電の<ハーバード大の留学生受け入れ資格取り消し、トランプ政権 在校生には転出要求>があり、そこには「他の大学への取り締まり拡大も示唆した」と書かれている。

相互関税も同じだ。

もしトランプが中国だけを対象に高関税をかけたのなら、世界は「どうぞ、ご自由に」と看過しただろうが、実際は対米貿易をしている全世界を対象にしていることが問題なのである。

この点に関して一部の読者が誤解をしているようなので、5月26日時点でこの最後の見出し部分を書き換えた次第だ。お許しの上、ご理解いただきたい。

この論考はYahoo!ニュース エキスパートより転載しました。

カテゴリー

最近の投稿

- 記憶に残る1月

- 高市圧勝、中国の反応とトランプの絶賛に潜む危機

- 戦わずに中国をいなす:米国の戦略転換と台湾の安全保障を巡るジレンマ

- トランプ「習近平との春節電話会談で蜜月演出」し、高市政権誕生にはエール 日本を対中ディールの材料に?

- NHK党首討論を逃げた高市氏、直後に岐阜や愛知で選挙演説「マイク握り、腕振り回し」元気いっぱい!

- A January to Remember

- Managing China Without War: The U.S. Strategic Turn and Taiwan’s Security Dilemma

- 「世界の真ん中で咲き誇る高市外交」今やいずこ? 世界が震撼する財政悪化震源地「サナエ・ショック」

- 中国の中央軍事委員会要人失脚は何を物語るのか?

- 個人の人気で裏金議員を復活させ党内派閥を作る解散か? しかし高市政権である限り習近平の日本叩きは続く