日産&ホンダの経営統合は決裂に終わったが、そもそも統合しなければならないほどの危機に至ったのは、中国のEV(電気自動車)に押されて中国で生き残れなくなったからだ。トヨタは少し違うとしても、EVによって追い詰められた状況は日本車全体に言えることで、中国EVは日本車や在中国の日本車企業に鉄鋼製品を提供してきた日本製鉄などの命運を変えてしまった。

ならば、なぜ中国のEVはこんなにまで躍進したのか、なぜ日本のEVはここまで後れを取っているのか。本稿では中国市場における日本車と中国車のシェア推移などの比較を通して考察する。

◆中国市場における日本車と中国車の市場シェアの推移

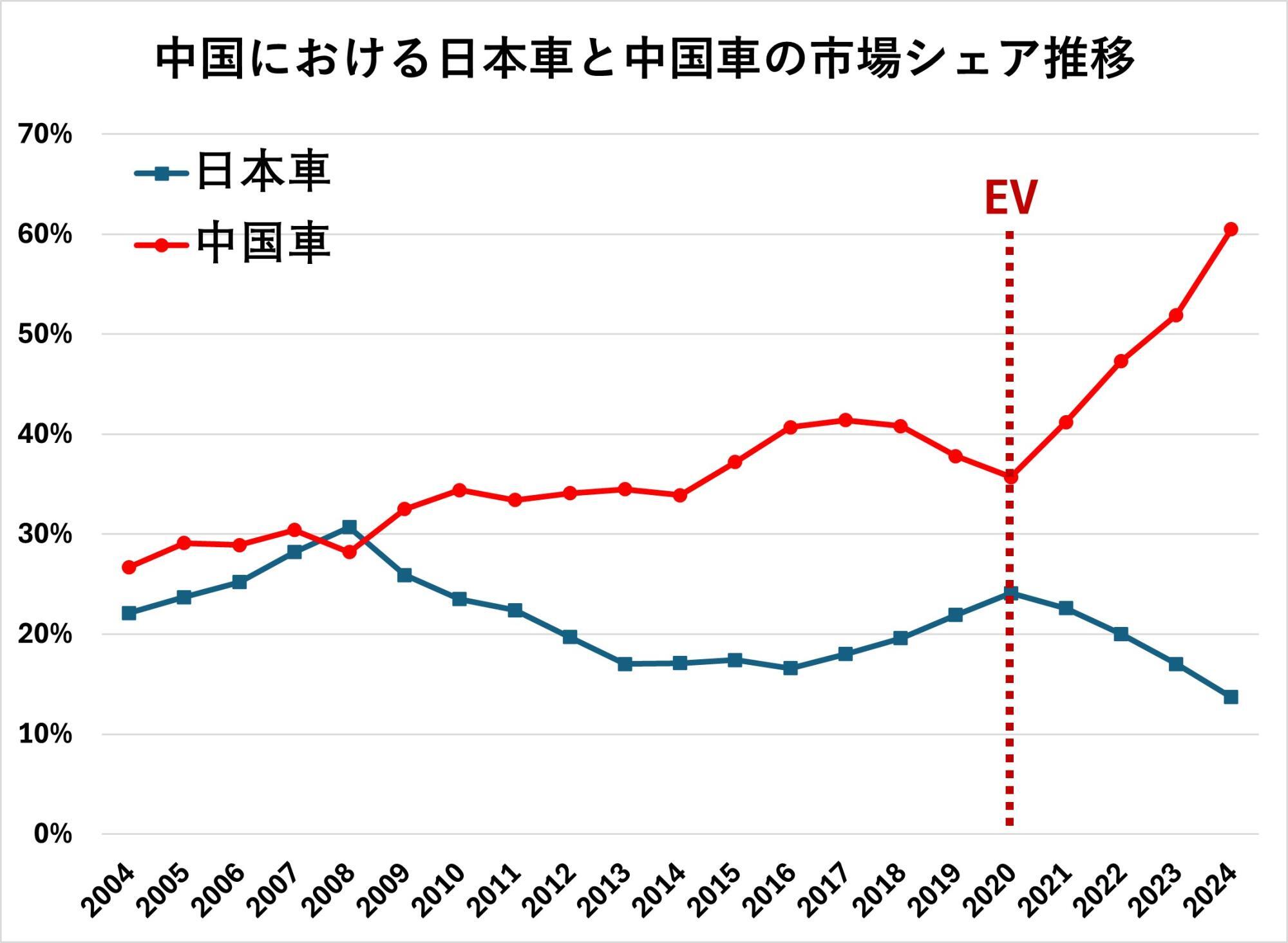

まずEVであるかガソリン車であるかの区別なく、車全体としての中国における市場シェアの推移を、日本車と中国車を比較しながら図表1に示す。

図表1:中国における日本車と中国車の市場シェア

「中国自動車市場分析報告」と「中国自動車流通協会報告」のデータを使い筆者作成

図表1のうち、2004年~2014年のデータは、崔东树:2014年12月中国汽车市场分析报告(中国自動車市場分析報告)-搜狐汽车の中の「暦年ブランド別趨勢」に基づいて作成し、2015年以降は中国汽车流通协会(中国自動車流通協会)報告)に基づいて独自に作成した。暦年データを一つ一つ拾ってまとめたので、一つだけのリンク先を示すことはできない。たとえばリンク先としては:

などがある。

図表1の「2008年」の所をご覧いただくと、中国車のシェアが突然そこだけ減少している。北京オリンピックに向けて空気をきれいにするため、2007年7月1日から、それまでよりも更に厳しい自動車排出ガス基準「国3」を実施したことが原因と考えられる。

日本車のシェアは2008年がピークで、それ以降は同年に起きたリーマンショックの影響も手伝ってか、下降していった。2018年辺りから復活しそうに見えたが、2020年に中国製EVの急激な成長により一気に衰退し、今般の日産とホンダの統合計画(と破綻)の要因の一つへとつながっていった。

今年1月7日のコラム<日本の鉄鋼を潰して中国の世界トップを維持させるバイデン大統領のUSスチール買収禁止令>に書いたように、日本製鉄が中国企業との合弁を打ち切り、USスチール買収計画へと踏み切ったのも、中国における日本車メーカーの販売が2020年以降、急激に振るわなくなってきたからだ。

その全ての原因は中国製EVの躍進にある。

それを明確にするために、図表1の【2020年】の所に縦の点線を引いた。

この【2020年_EV年】を境に、中国車は爆発的に成長し始める。2020年に中国が一ヵ所下降しているのはコロナのせいだろう。

◆なぜ中国製EVは躍進したのか

中国製のEVがなぜ爆発的に成長したのかに関しては、3月初旬に発売する拙著『米中新産業WAR トランプは習近平に勝てるのか?』の【第三章 世界の64%を占める中国製EV】で詳細に分析している。

「新産業」というのは「太陽光などの新エネルギー、EV、車載電池、AI…」など、2015年に習近平政権が発布したハイテク国家戦略「中国製造2025」が対象としている分野のことを指す。

その目的を達成させるためにも、習近平は2018年にテスラのEV工場を独資で上海に創立することを特別に許可した。するとテスラは1年も経たない2019年に上海工場でEV販売を始めた。これだけの短期間でEV製造が完成したのも、上海や深圳あるいは福建省、浙江省などその周辺でサプライチェーンが全て完結しているからだ。

習近平は「中国製造2025」の中の一つである中国製EVの成長目標達成を、テスラのEVを用いて刺激しようとしたのである。その狙いは的中し、BYDなど中国の民間企業が市場原理に沿った激しい競争に入った。加えて上述したようにEV製造のためのサプライチェーンが中国国内で完結しているために非常に安価に、そしてスピーディに高性能なEV製造に当たることができる。

市場競争によりAI化の機能も先鋭化しており、中国全土にEVのための充電ステーションが張り巡らされ、今ではEVの方がガソリン車よりも安いくらいだ。

中国におけるマップ・アプリの中に充電ステーション・マップがあり、自分がいる場所のどこに一番近い充電ステーションがあり、どれくらい混んでいるかなどの情報を一瞬で確認することができる。

また支払い方法も、中国ではWechatやAlipayなど誰もが持っている財布代わりのアプリを使って充電スタンドにあるQRコードをスキャンして充電する。基本的に従量課金制だ。

一方、日本では、充電ステーションが行きわたっていないだけでなく、基本的には「充電認証カード」を取得し、そのカードを使って充電スタンドで充電するシステムになっているようだ。充電認証カードは「月額基本料金(プランに一定の充電分数を含む)+充電分数(プランに含まれる充電分数以上に使用する場合)」などの形で課金される。主として時間制課金だ。月額基本料金や発行手数料がかかるなど、何かとハードルが高く不便だ。おまけに中国と比べて電気代が高いし、ガソリン自動車よりもEVそのものの値段が高い。

中国の電気代は時間帯で変化しており、たとえば上海居民电费收费标准2023(官方最新版)(上海居住者電気代標準2023)によると、

朝6時~夜22時 0.617人民元=12.96円 /1kWh

夜22時~朝6時 0.307人民元=6.45円 /1kWh

となっている。昼間は製造業などが電力を喰うので、夜間だと昼間の半額ほどになるため、庶民は夜電気を使うように奨励されている。

中国でEVを購入すると、その販売店が顧客の駐車場に無料で充電スタンドを設置してくれるため、庶民は一般に夜間にEVの充電を行う。EVを充電する場合の電気価格(1kWh)の日中比較をすると、

日本(東京都):40.49円

中国(上海市):6.45円

で、電気代に関しては、日本は上海の「6.28倍」となる。ガソリン車のガソリン価格(1リットル)は

日本(東京都):184.7円=上海

中国(上海市):162.32円

で、日本は上海のわずか1.14倍でしかなく、ほとんど変わらない。

また日本の情報、電気自動車の充電料金はいくら?ガソリン代よりおトクかを解説! – EV DAYS | 東京電力エナジーパートナーによると、日本における走行コストの比較では、「ガソリン車はEVの2倍以上」というデータがあるが、中国ではこの走行コストに関して「ガソリン車はEVの10倍」になるため、誰もがEVを買わないと損、という状況にあると言っていいだろう。

以上、サプライチェーンの問題や国策だけでなく、このような消費者側の切実な要素も、日本のEV後れを招いているものと考えていいのかもしれない。

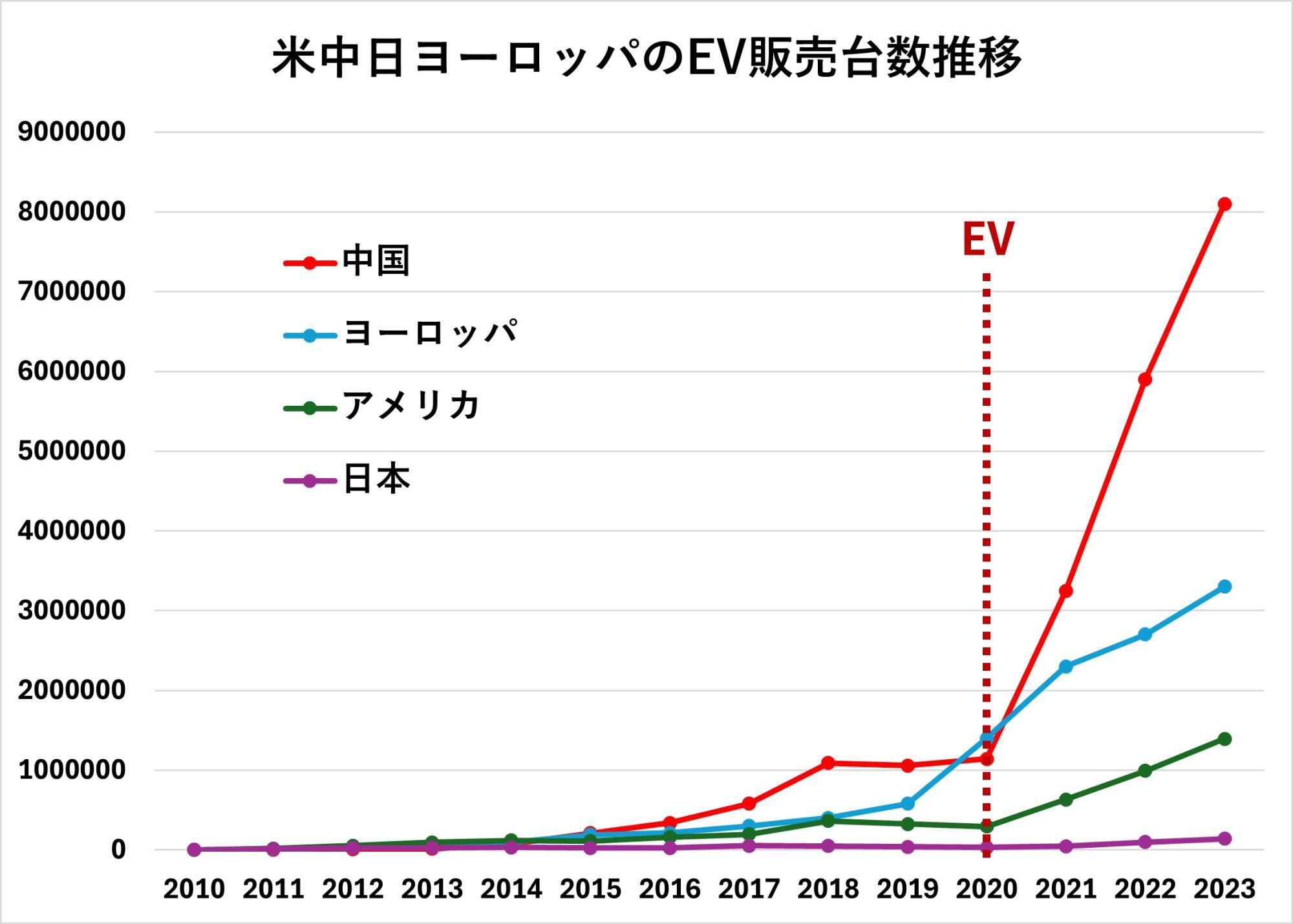

その結果、図表2のようなデータが現実として突き付けられているのが日本だ。

日本のEVは世界で最も立ち後れている先進国の中の一つと言っても過言ではない。

図表2:米中日ヨーロッパのEV販売台数推移

IEAのデータを基に筆者作成

図表2でも明らかなように、【2020年】を境に中国のEVが劇的に増えている。ヨーロッパ全体を合わせても、中国の販売台数には及ばない。アメリカもテスラで持っているようなもので、そう芳しくはないところにトランプ政権が誕生した。大統領就任と同時にパリ協定から脱退したくらいだから、環境への配慮のためのEVが成長することは期待できない。

わが国、日本は、なんとまあ、横軸を這っている程度の成長でしかなく、かつての日本の基幹産業のような、あの栄光の車産業は見る影もない。

◆世界のトップを行く中国の車載電池

中国のEV躍進を可能にさせているもう一つの要素に、車載電池がある。サプライチェーンの中の一つではあるが、この分野での中国の強さが、EVにおける中国の爆発的な成長を可能にさせているので、一つだけ例を挙げておこう。

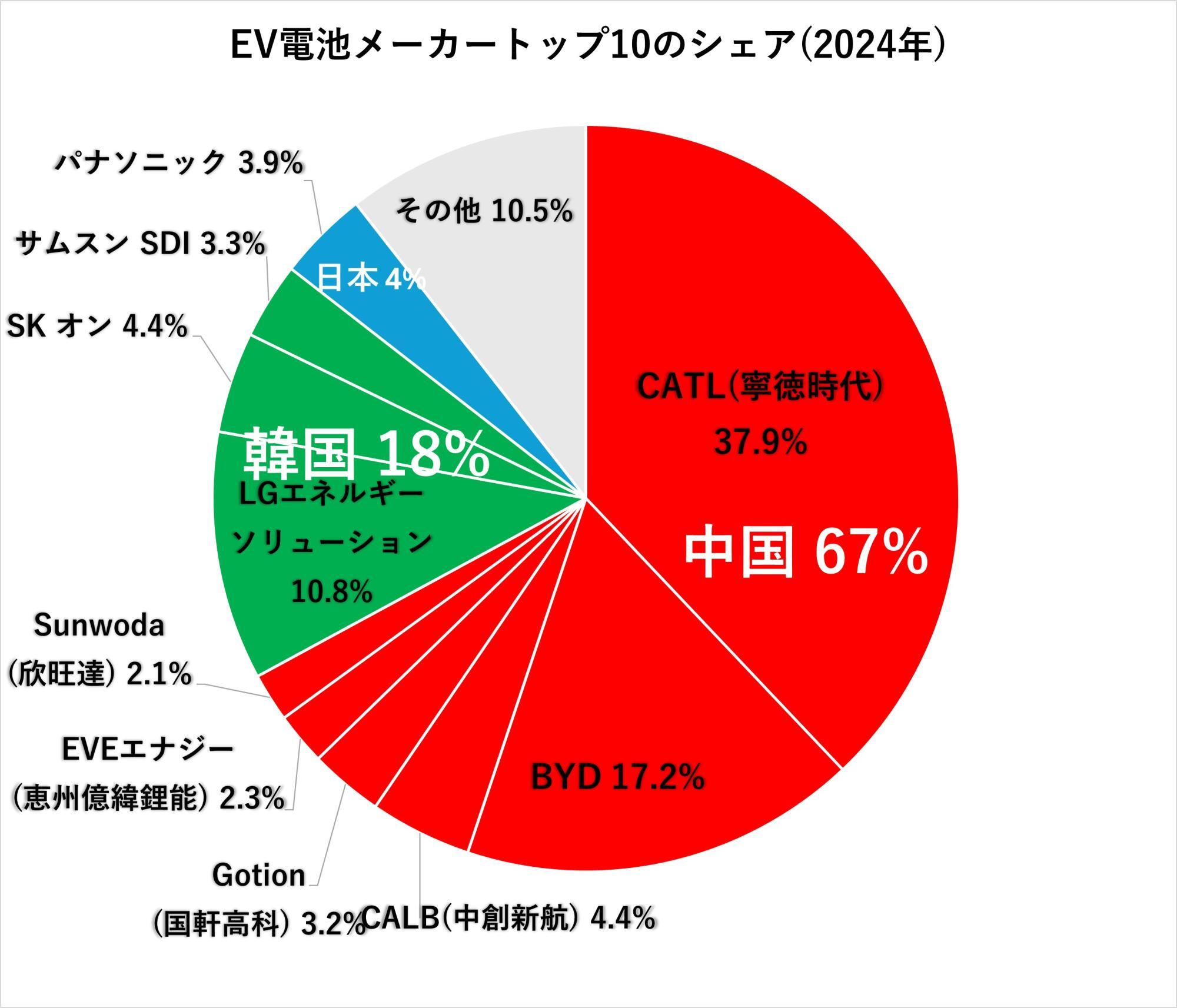

昨年11月30日のコラム<中国に勝てず破産した欧州のEV用電池企業ノースボルト トランプ2.0で世界に与える影響>では2024年1月~9月のデータを用いて図表化したが、今般は2024年全年の新しいデータが出たので、図表3としてお示ししたい。

図表3:EV搭載電池メーカー、トップ10の2024年シェア

SNEリサーチのデータを基に筆者作成

EVの背骨を形成するEV電池に関して中国は世界の67%を占め、特に民間企業CATL(寧徳時代)は世界トップのEV電池メーカーだ。民間のEVメーカーBYDは今では販売台数においてテスラを凌いでいるが、EV製造と同時に自社内でEV電池をも製造しているので、どこよりも安価で性能の高いEVを製造することができる。

これこそが、中国における日本車メーカーたちの存在を脅かし、日本車の命運を転換させようとしている「元凶(がんきょう)?」なのである。

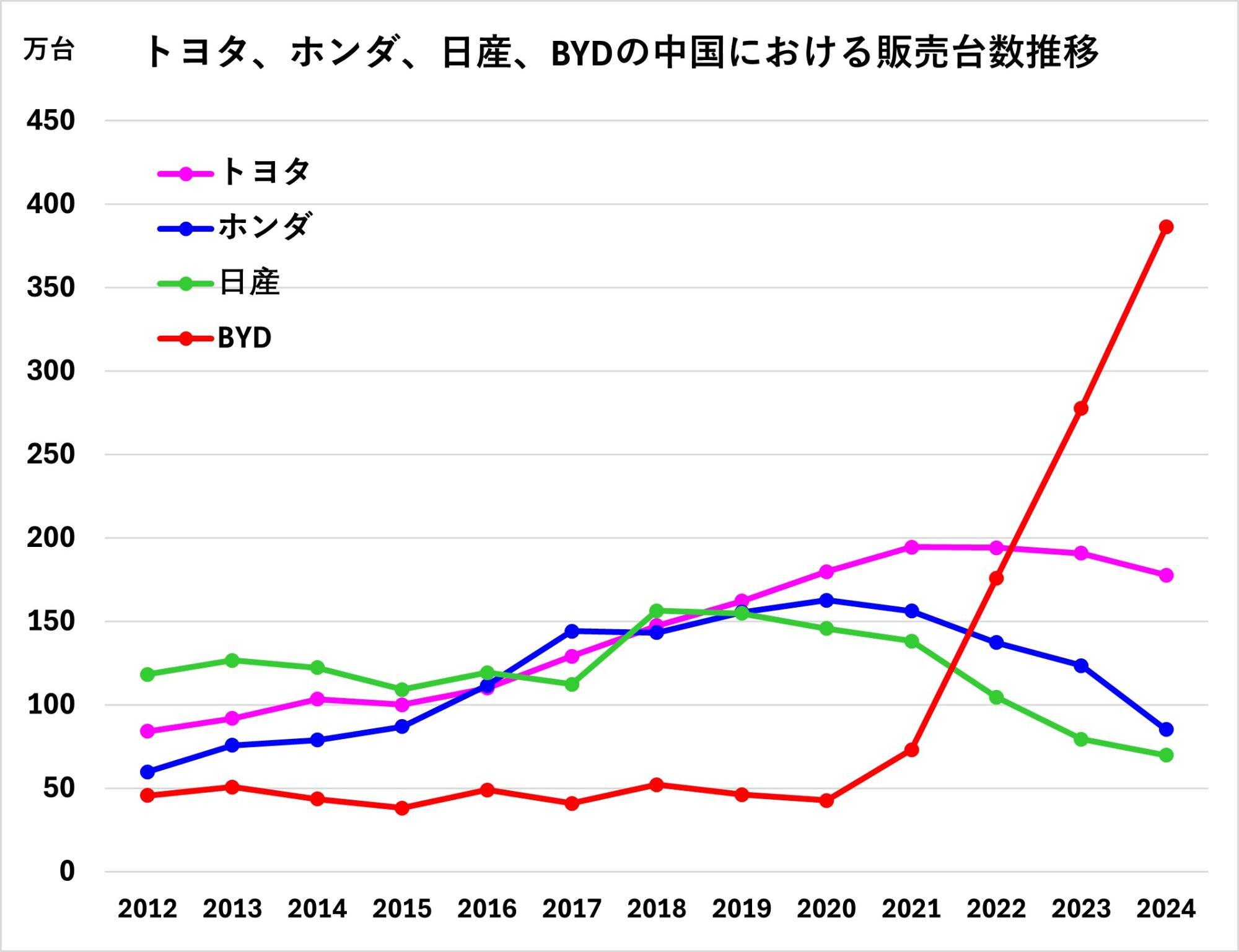

◆中国における日本大手の自動車販売台数推移

今般、経営統合が破綻した日産やホンダおよび世界ランキングではトップのトヨタの中国における(EV&ガソリン車を含む)車の販売台数の推移を図表4に示す。比較のために日本車メーカーに最も大きな脅威を与えている民間EVメーカーBYDの販売台数の推移も示すことにする。

図表4:日本車メーカー「トヨタ、ホンダ、日産」と中国車メーカーBYDの中国における販売台数の推移

マークラインズのデータに基づき筆者作成

図表4から明らかなように、日産やホンダの急下降はもとより、あのトヨタでさえ中国における販売台数に関しては2021年を境に下降し始めている。

日本車の下降傾向と鮮明な対を成すのは、赤線で描いた中国のEVメーカーBYDだ。

しかも尋常ではない成長ぶりである。これが日本車をふるい落とす最大の原因となっており、中国における自動車産業全体の世界シェアを高めている。

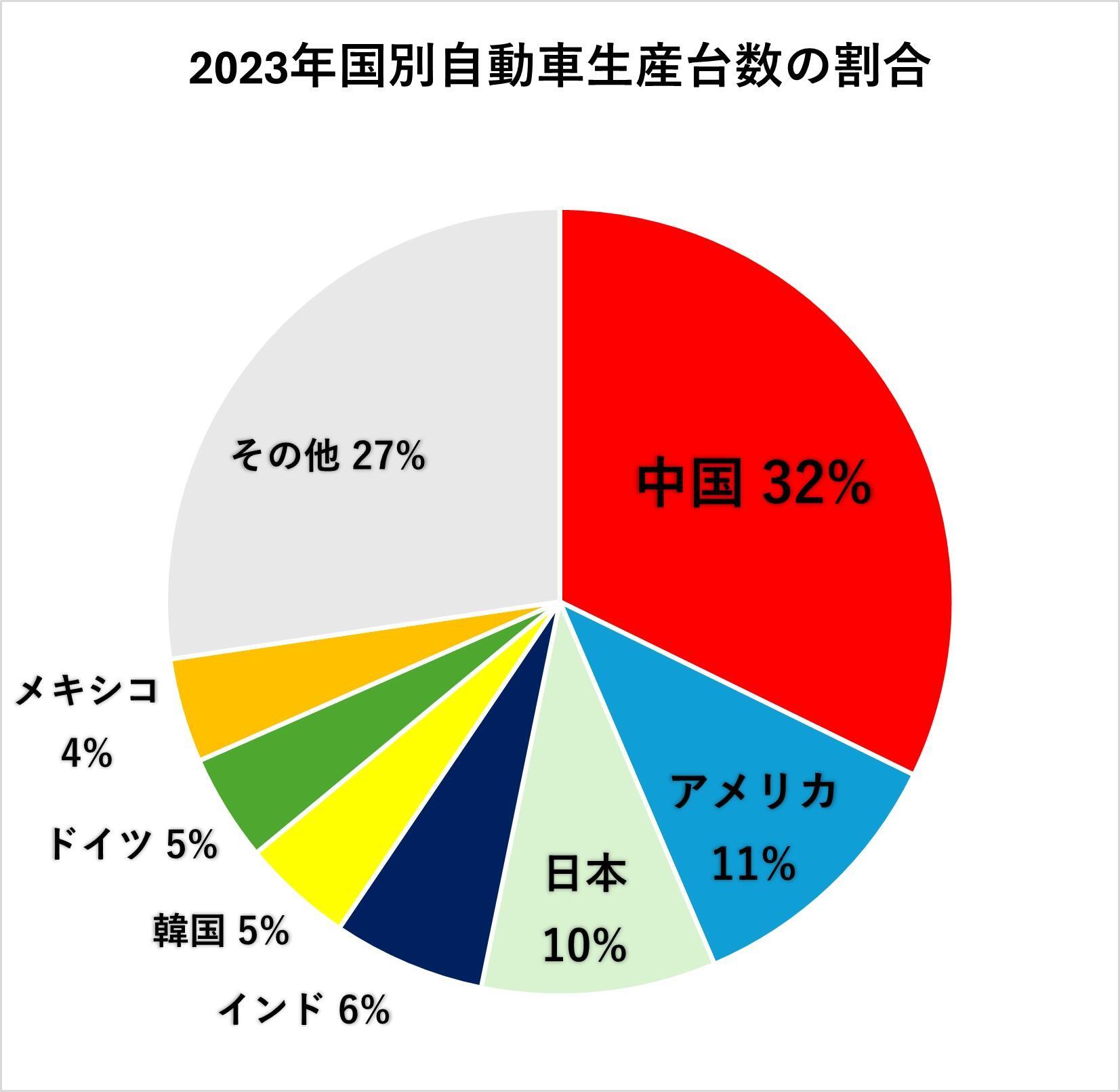

たとえばEVを含んだ車全体の国別シェアは、図表5のようになる。最新の国別生産台数は国際自動車工業連合会(Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles、OICA)が出している2023年のデータしかないので、そのデータに基づいて円グラフを描いてみた。

図表5:2023年、国別自動車生産台数の世界シェア

OICAのデータに基づき筆者作成

このように世界の32%の生産台数を誇る中国ではあるが、自動車メーカーとしての世界ランキングではトヨタがトップで、BYDがようやく世界第6位に上ったくらいの低さなのだ。

この統計の取り方には、あるカラクリがある。

たとえば世界トップのトヨタの生産台数を考えるときに、中国での生産台数を見てみると、非常に興味深い。

トヨタは中国の自動車メーカー広州汽車(自動車)集団との合弁企業「広汽豊田汽車有限公司」を設立している。ここで生産された自動車にはトヨタのロゴマークとともに「TOYOTA」というブランド名が書いてある。合弁契約の時に約束されたものなのだろう。何といっても日本からガソリン車の技術を提供してもらっているのだから。したがって「広汽豊田汽車有限公司」で製造された車は全て「トヨタの販売台数」として計算される。しかし、「中国で製造された車」であるため、国別の販売台数としては「中国」に所属する形で計算されるのだ。

他の国の事情に関しても同じで、フォルクスワーゲンの中国での合弁会社で生産している車は、国別として中国で計算されるが、メーカー別ではフォルクスワーゲンとして計算される。

このようなカラクリがあるものの、広州汽車集団は、自社独自のEVを製造している。その技術をトヨタに教えることはない。「広汽豊田汽車有限公司」で製造された車にはTOYOTAのブランド名を付ける代わりに、そこではトヨタが広州汽車集団側にガソリン車の技術を共有することはあっても、トヨタには広州汽車集団側に伝えるべきEVの技術は持ち合わせていない。

したがって世界トップの自動車メーカーであるトヨタも、やがて中国市場でふるい落とされていく危険性を秘めている。拙著『米中新産業WAR トランプは習近平に勝てるのか』の【第三章 世界の64%を占める中国製EV】の〔四、中国のEV戦略:主戦場は東南アジア〕に書いたように、安価で機能の高い中国製EVを重んじる東南アジアでも、日本車の存在が危なくなりつつある。

その意味で、冒頭に書いた「日産&ホンダ」の経営統合に似た現象は、今後の日本車の大手メーカーの間で、きっと展開されていく生き残り戦術であるかもしれない。

日本に欠けているのは、新技術に対する挑戦力だ。イノベーションがない。

まるでチャレンジ精神を喪失してしまったかのようだ。

最後に一つ日本側の情報をご紹介すると、BYD、21車種に運転支援技術 機能追加も価格上げず – 日本経済新聞にもあるように、中国のEVは数ヵ月、長くても1年も経てば、驚くべき最先端の新機能が追加されている。しかも価格は安価なままだ。

それに比べてガソリン車を中心とした日本車は、まるで時間が止まったかのようだ。

あの輝かしかった日本の挑戦の時代は終わったのか。

中国ネット民の中にさえ、「あの日本はどこに行ったのか」とノスタルジーを覚えている者がいるくらいだ。かつて日本車に憧れ、遂に日本車を入手したときのあの誇りは何だったのかと、日本への「奇妙な恨み」を述べているネット民もいる。古びた日本のガソリン車を捨てきれずにいる者に対して「えっ!おまえ、まだ日本車?それもガソリン車?嘘だろ?遅れてるーー!」と蔑まれるのが落ちなのだ。まるで「落日の日本」を象徴しているような中国の一般庶民の感覚である。

いま日本は「中国の新産業」によって命運を変えられようとしている。

これは日本の大きなターニングポイントだ。

それを生んだのは【2020年_中国製EVの年】であることを、見逃さないようにしたい。

カテゴリー

最近の投稿

- A January to Remember

- Managing China Without War: The U.S. Strategic Turn and Taiwan’s Security Dilemma

- 「世界の真ん中で咲き誇る高市外交」今やいずこ? 世界が震撼する財政悪化震源地「サナエ・ショック」

- 中国の中央軍事委員会要人失脚は何を物語るのか?

- 個人の人気で裏金議員を復活させ党内派閥を作る解散か? しかし高市政権である限り習近平の日本叩きは続く

- トランプG2構想「西半球はトランプ、東半球は習近平」に高市政権は耐えられるか? NSSから読み解く

- 2025年は転換点だったのか?

- トランプのベネズエラ攻撃で習近平が困るのか? 中国エネルギー源全体のベネズエラ石油依存度は0.53%

- ベネズエラを攻撃したトランプ 習近平より先にトランプに会おうとした高市総理は梯子を外された

- Was this the Pivotal Year?