高市発言に対する中国の高圧的な日本叩きは常軌を逸している。本稿では、「それなら日本には現在どのようなカードがあるか」を中心に考察する。

◆日本が切れるカード【その1】:半導体製造装置

日本が切れるカードの最強のものは「半導体製造装置」であると言っていいだろう。

2023年9月28日、米連邦議会情報の公式ウェブサイトであるCongress.govは、<半導体とCHIPS法:グローバルな文脈>というタイトルで半導体産業の各国の現状を分析している。それによれば「半導体製造装置に関する日本のシェアは約35%で、特定分野においては、ほぼ独占状態の場合さえある」とのこと。

また、2023年8月25日、CSIS(Center for Strategic and International Studies、戦略国際問題研究所)は<日本は半導体産業の活性化を目指す>という見出しで、「半導体製造装置や半導体材料で日本がほぼ独占する分野だ」と書いている。その中で「半導体製造装置」に関してピックアップして以下に記す。

1.EUVリソグラフィ:日本は、先端ノードのチップ製造におけるEUV(Extreme ultraviolet=極端紫外線)リソグラフィを可能にする装置の多くを生産している。東京エレクトロン(TEL)は、ラピダスが2nmチップの製造に採用するリソグラフィ技術であるEUV用インラインコーター(印刷工程と同時にコーティング処理を行う特殊な装置)/デベロッパーの世界市場でほぼ100%のシェアを誇っている(筆者注:EUVリソグラフィは、波長13.5nmのEUVを用いて半導体回路の微細なパターンを形成する最先端の露光技術。この技術は、7nm以下の回路パターン形成を可能にし、スマートフォンなどの高性能化や省電力化に不可欠な半導体製造技術として注目されている)。

2.チップスタッキング:東京エレクトロンはIBMと緊密に連携し、世界初となる300mmウェハーでのチップスタッキング工程の実現を目指している。東京エレクトロンはニューヨーク州アルバニーにあるアルバニー・ナノスケール科学工学カレッジ(CNSE)に拠点を構え、IBMが応用チップ製造の研究開発の多くを行っている同施設に数百人の従業員を派遣している。東京エレクトロンは2023年3月、「半導体業界からの新たな需要を見込んで」日本の東北地方に新たな生産施設を建設するため、1億6,700万ドルを投資すると発表した(筆者注:チップスタッキングとは、半導体チップを複数枚積み重ねて実装する技術で、半導体チップの集積度を高めるための方法。この技術により、電子機器の小型化、高性能化、省電力化など、基板の実装面積を減らし、パッケージを小型化することが可能となる)。

3.フォトマスク:日本企業のJEOL(日本電子)とニューフレア・テクノロジーは、EUVリソグラフィ用マスク製造の世界市場の91%のシェアを占めている。

4.レジスト処理:日本企業の東京エレクトロンとSCREENは、レジスト処理に必要な装置の世界市場で96%のシェアを占めている。

5.ウェハー結晶加工:アクレテック、オキモト、トーヨー、ディスコといった日本企業は、ウェハー結晶加工に必要な装置の世界市場で95%のシェアを占めています。また、ローゼ、ダイフク、ムラテックといった日本企業は、ウェハー搬送装置の世界市場で88%のシェアを占めている。(CSISからの引用は以上)

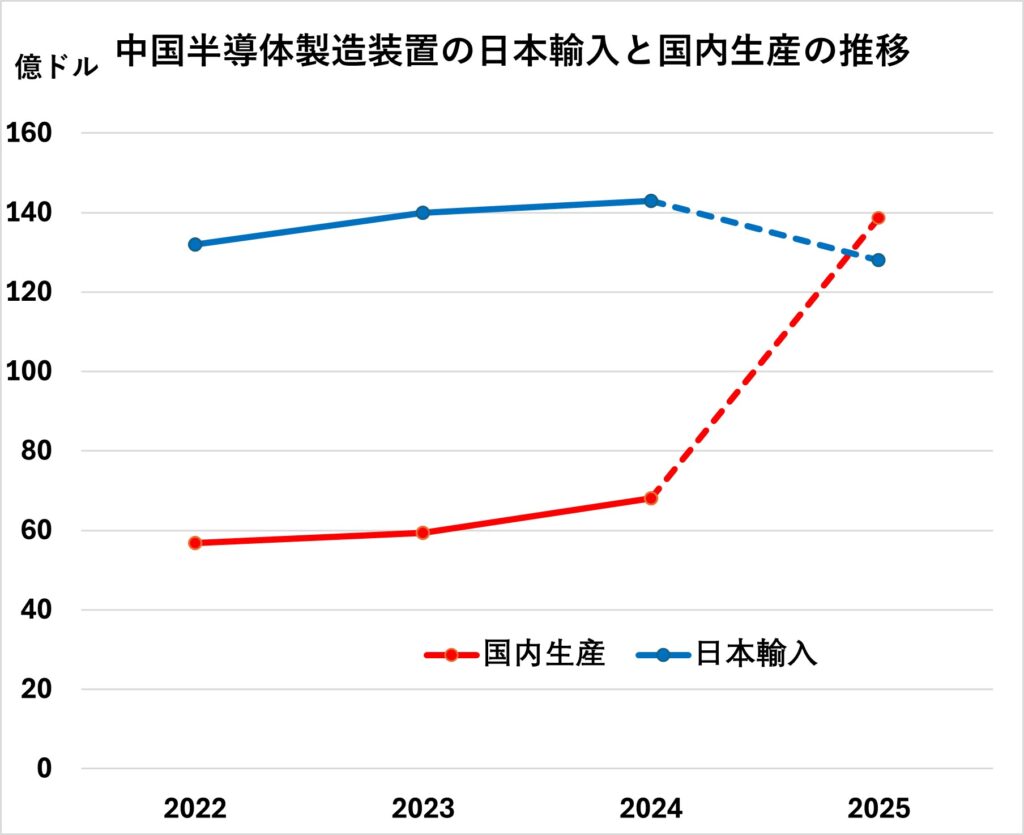

一方、中国の半導体製造装置輸入のうち、日本が何パーセントを占めているかを見てみよう。

インドの半導体科学技術メディアTechovedasは、2025年10月14日、<中国の日本製半導体輸入の減少は、2025年の自立の兆しなのか?>という見出しで、図表1にあるようなデータを示している。但し、2025年のデータは上半期データからの推計で、単純に倍にして計算した。また中国国内生産のデータは人民元なので、各年のレートに基づいてドルに変換した。データによれば、2025年上半期の日本からの輸入は64億ドルで、中国国産は499.9億人民元となっているが、人民元をル換算すると約69.3億ドルとなる。したがって、2025年上半期において、すでに国内生産が日本からの輸入より多くなっている。

図表1:中国の半導体製造装置の日本からの輸入と中国国内生産の推移

インドの半導体科学技術メディアTechovedasのデータを基にグラフは筆者作成

図表1からわかるように、中国は日本からの輸入をできるだけ減らし、ハイテク国家戦略「中国製造2025」により、国内成長を加速させようとしている。

そうは言ってもなお、日本への依存度は大きいので、もし日本が中国をけん制するカードとして「半導体製造装置輸出規制」を切るなら、一刻も早く切った方がいい。早期の規制はインパクトが大きいだろう。

◆日本が切れるカード【その2】:半導体材料

CSISおよびCongress.govは、半導体材料に関して以下のようなデータ分析をしている。

1.ハイエンドフォトレジスト:信越化学工業、東京応化工業、JSR、富士フイルム エレクトロニクスマテリアルズの4社の日本企業が、先端チップ製造向けハイエンドフォトレジストの世界生産の75%を占めており、EUVリソグラフィを用いたデバイス製造に必要なフォトレジストの分野では、事実上の独占状態にある。さらに、日本企業の一つである住友化学も、近年このフォトレジスト生産市場に新規参入している(筆者注:フォトレジストとは、半導体の露光工程で使用される感光性材料で、光を照射した部分と照射していない部分で化学的性質が変化することを利用して、微細な回路パターンを基板上に形成する材料。EUVリソグラフィ向けフォトレジストは、極短波長の光に対応した高性能・高耐性が求められる)。

2.半導体材料:日本は、数十年にわたり世界最大の半導体材料メーカーであり続けており、フォトマスク、フォトレジスト、シリコンウェハーを含む、チップ製造に不可欠な14種類の主要材料のうち、それぞれで50%を超える世界シェアを握っている。

3.3Dチップパッケージング:日産化学や昭和電工をはじめとする日本の半導体材料サプライヤー各社は、3Dチップパッケージングに必要な材料の開発・生産に向けて大規模な新規投資を進めている。日産化学は2024年から、3Dパッケージングにおいてシリコンウェハーをガラス基板に研磨および積層工程のあいだ固定しておくために用いられ、かつダメージを与えずにウェハーを取り外すことを可能にする、一時接着用の接着剤の量産を開始する予定である(筆者注:3Dチップパッケージングとは、複数の半導体チップやダイを三次元方向に積層・接続するパッケージ技術で、高集積化・高性能化と省電力化を同時に実現する次世代実装技術として注目されている)。

4.シリコンウェハー:日本の材料メーカーであるSUMCOと信越化学工業の2社で、チップ製造に不可欠なシリコンウェハーの世界市場シェアの60%を占めている。

以上の考察以外に、2025年6月のOECD(経済協力開発機構)は、<半導体バリューチェーンのマッピング>というリポート(No.182)で、「世界のシリコンウェハー市場の50%超は、日本企業の信越化学工業とSUMCOの2社によって供給されており、その他の重要なプレーヤーとしては、中華台北の環球晶圓(グローバルウェーハズ、Global Wafers)やドイツのシルトロニック(Siltronic)が挙げられる」と解説している。

また2025年10月10日のフィナンシャルタイムズは<中国のウェハーの変革と「シリコン砂漠」の台頭>(有料)というタイトルで、「中国の大手ウェハーメーカーである西安奕斯偉材料技術(Xi’an Eswin Material Technology)は、上海証券取引所の科創板(科学技術・創業板、STAR Market)への上場準備を進めている。同社は、ディスプレイ大手の京東方科技集団(BOE Technology Group)の創業者として知られる著名ハイテク起業家・王東昇(Wang Dongsheng)が率いている。奕斯偉はすでに2024年時点で世界のシリコンウェハー市場の約7%を獲得しており、今後数年でそのシェアは10%を超えると見込まれている。総じて、中国の地場チップメーカーが使用するウェハーに占める国産ウェハーの比率(自給率)はすでに50%に達しており、今後さらに大きく上昇すると予想されている」と書いている。

つまり、中国側の依存度として「中国のウェハー自給率は50%近くで、輸入依存度も50%」ということになる。

一方、中国の企業運営に関するウェブサイト「財聯社」は2025年7月21日、<中国初の100トン半導体KrFフォトレジスト樹脂高自動化柔軟・量産二重生産ラインが完成 専門家:半導体フォトレジスト原材料の国産化率の向上>と報道している。

また日本でも次世代EUVで半導体レジストが30年ぶりに刷新、国内化学5社が新材料で激突 | 日経クロステック(xTECH)という報道があるように、フォトレジストの9割は日本が独占しているが、しかし、中国でも、まだKrF用のフォトレジストの段階でEUVではないものの、少なくともフォトレジストの国産化を始めたという点には注意すべきだろう。

結論的に言えるのは、今すぐであるなら日本は強いカードとしてこの「半導体材料」に関するカードを切ることができるが、そうこうしている内に中国の国産化が進むため、その効果は漸減していくだろうというだ。

◆日本が切れるカード【その3】:高精度工作機械

日本が持っているカードの最後の事例として「高精度工作機械」を挙げることができる。

2025年2月25日、フィナンシャルタイムズは<中国は高精度工作機械の習得に苦戦している>(有料)というタトルで、中国の高精度工作機械に関する現状を以下のように分析している。

――中国は人工知能、再生可能エネルギー、半導体、電気自動車といった分野で大きな前進を遂げているにもかかわらず、実は製造業に不可欠な最先端(高精度)工作機械の開発には苦戦している。ジェットエンジン部品から微細なプリント基板部品に至るまで、あらゆるものの製造に用いられるハイエンド工作機械は、依然として日本、欧州、米国の企業が製造し、中国に供給している状態だ。「工作機械はおそらく、中国の製造業にとって残された最後の難題だ」と、証券会社CLSAの産業アナリストであるシャオ・フォン(Xiao Feng)は指摘する。「それはあらゆるものの基盤だ」と、ユーラシア・グループの中国主任アナリストであるミンダ・チウ(Mingda Qiu)は述べ、「サプライチェーンにとって欠くことのできない存在だ」と強調する。中国がとりわけ苦労しているのは、高精度のコンピューター数値制御(CNC)工作機械を動かすハードウェアとソフトウェアの構築であり、この分野は長らくドイツのシーメンスと日本のファナックが支配してきた。銀行(=バンク・オブ・アメリカ)のデータによれば、中国の高精度工作機械市場のうち約3分の2を海外の工作機械メーカーが握っており、その内訳はファナックが33%、三菱、シーメンスがそれぞれ20%、16%となっている。(以上フィナンシャルタイムズより)

但し、この分野では日本とドイツが競争しているだけでなく、たとえば日本の企業・ファナックには上海ファナックという現地の子会社があり、中国現地での大きな工場で生産している。この場合は、上海ファナック工場で生産したものを中国企業に販売することは輸出に該当しないので、日本政府が仮に輸出規制をしたとしても、こういった日本企業の現地生産を制限することは難しい。

したがって、輸出規制をしたところで、半導体製造装置や半導体材料ほどの大きなインパクトにはなり得ないだろうという要素は考えておかなければならない。

さらに、場合によっては日本が輸出規制をすることによって、日本のGDPを減少させる方向に動くこともあるので、この点は留意しなければならない。

◆中国のCPTPP加盟抑制は有効か?

日本の論者の中には、中国はCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)に加盟従っているので、これは日本の強いカードになると主張する者もいるが、筆者はその論理には懐疑的である。

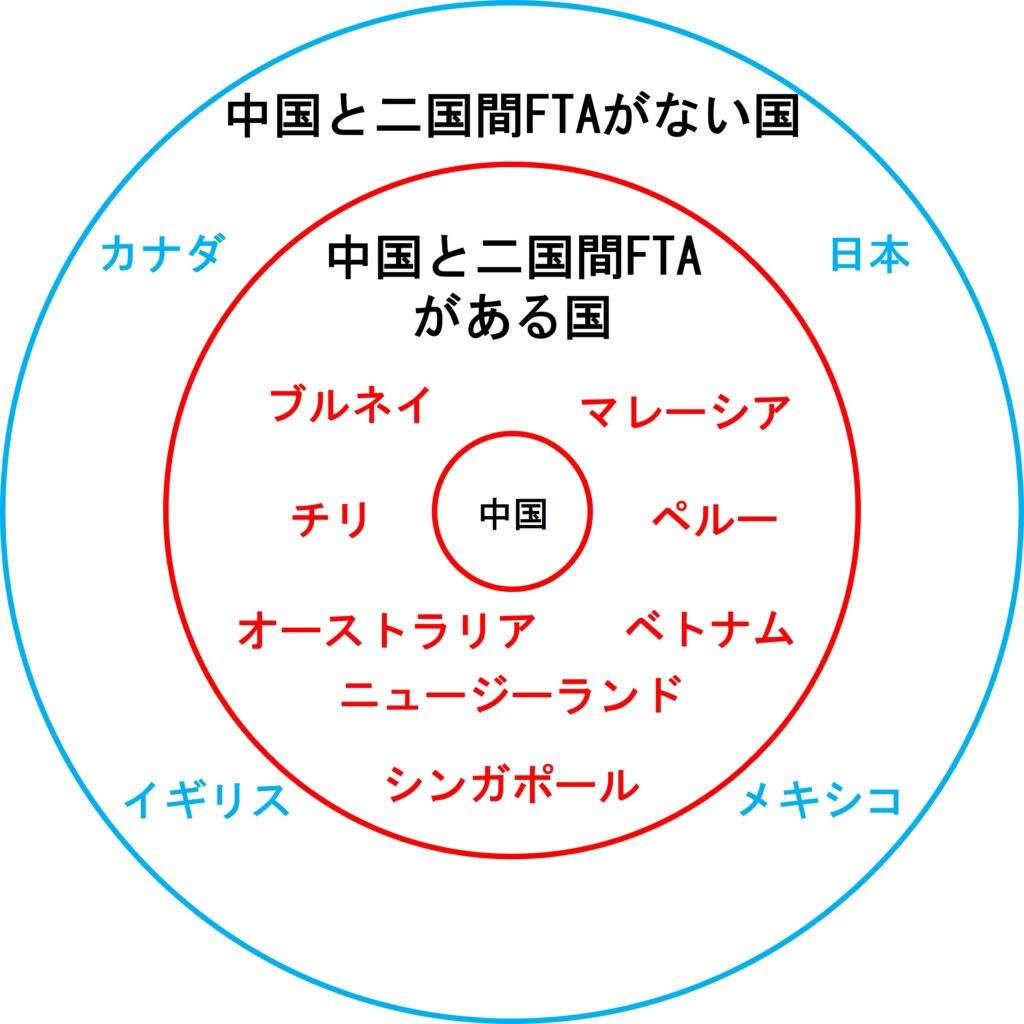

なぜなら中国はCPTPP加盟国11ヵ国のうち、「日本、カナダ、イギリス、メキシコ」4ヵ国以外の7ヵ国と「二国間FTA」を結んでおり、かつRCEP(地域的な包括的経済連携協定)にも加盟しているので、事実上困らない。むしろCPTPPに加盟すると、中国は国内で新たに制度改革を必要とするので、実はあまり積極的ではない。

したがって、CPTPP加盟抑制は、日本の有力なカードにはなり得ないと思う。

念のため図表2に、「CPTPPの加盟国の中で、中国と二国間FTA(自由貿易協定)あり・なしの国」を、同心円を用いて表してみた。

図表2:CPTPPの加盟国の中で、中国と二国間FTAがある国とない国

一般的に公開されている情報に基づき筆者作成

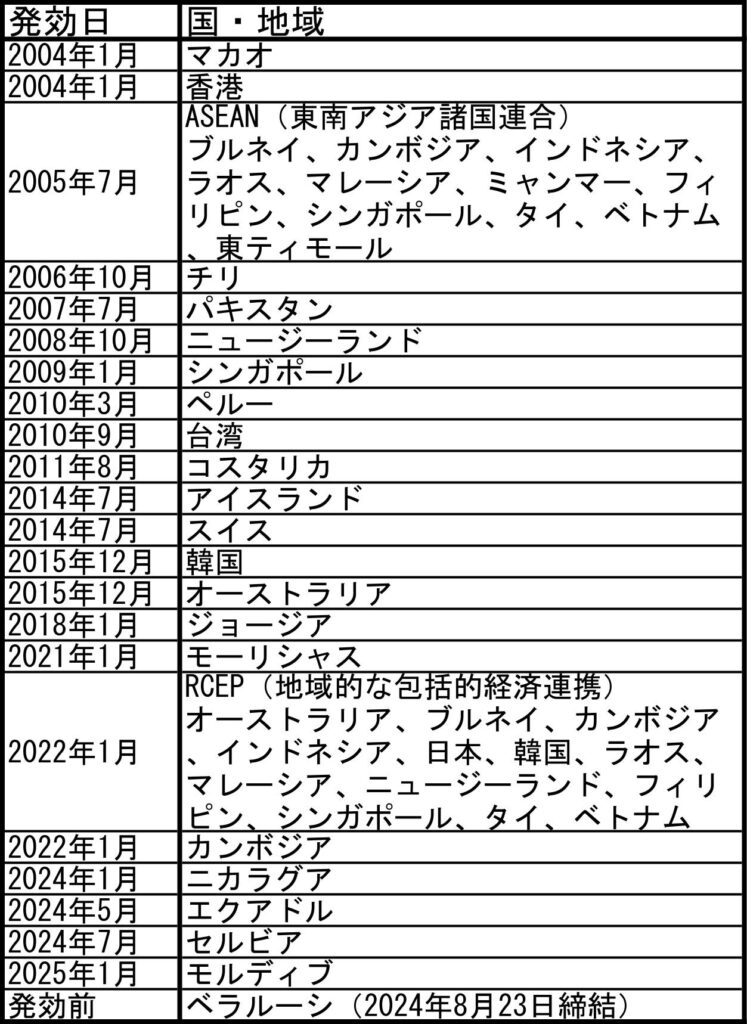

さらに中国はCPTPP以外に多くの国と二国間FTAを締結しているので、それを図表3に表す。

図表3:中国とFTAを結んでいる国

一般的に公開されている情報に基づき筆者作成

図表2と図表3で明らかなように、CPTPPは日本が使えるカードにならないので、高市内閣にはご留意いただきたい。むしろ逆効果を生じしめる結果を招く恐れさえある。

以上、日本が使えるカードを考察してみたが、半導体関連のカードにしても、中国の進歩が速いので、あまり遅くカードを切ったのでは効果は出てこない。かと言って、「これ以上は看過できない」というタイミングまで待たないと、日本が対抗措置としてカードを切ったことにより、火に油を注ぐようなことになっても戦略上よろしくないので、高市政権はそのタイミングを見図る必要がある。

少なくとも、「このカードがあるんだぞ」ということくらいは見せておく必要はあるかもしれない。

効果的に使えることを期待するとともに、使う必要もなくなることを望んでいる。

この論考はYahoo!ニュース エキスパートより転載しました。

カテゴリー

最近の投稿

- 記憶に残る1月

- 高市圧勝、中国の反応とトランプの絶賛に潜む危機

- 戦わずに中国をいなす:米国の戦略転換と台湾の安全保障を巡るジレンマ

- トランプ「習近平との春節電話会談で蜜月演出」し、高市政権誕生にはエール 日本を対中ディールの材料に?

- NHK党首討論を逃げた高市氏、直後に岐阜や愛知で選挙演説「マイク握り、腕振り回し」元気いっぱい!

- A January to Remember

- Managing China Without War: The U.S. Strategic Turn and Taiwan’s Security Dilemma

- 「世界の真ん中で咲き誇る高市外交」今やいずこ? 世界が震撼する財政悪化震源地「サナエ・ショック」

- 中国の中央軍事委員会要人失脚は何を物語るのか?

- 個人の人気で裏金議員を復活させ党内派閥を作る解散か? しかし高市政権である限り習近平の日本叩きは続く