石破首相は(アメリカ時間2月7日の)トランプ大統領との会談の成果として「日本製鉄によるUSスチールの買収ではなく、USスチールへの投資で合意した」とご満悦のようだ。しかし石破首相には世界の製鉄情勢あるいは日本の製鉄業界の世界における位置づけが全く分かっていないと断言せざるを得ない。

投資ならばトランプは喜ぶだろう。

もっと喜ぶのは習近平だということに気が付いているだろうか?

もし日本製鉄がUSスチールを買収して経営権を握れば、世界の粗鉄生産量ランキング3位の中国の鞍山鋼鉄集団が4位に落ち、日本製鉄が3位にのし上がっていく可能性があった。

しかし投資ならば、日本製鉄の生産量はUSスチールに吸収されるだけで鞍山鋼鉄集団の地位は安泰となる。中国が喜ばないでいられるだろうか。

あまり知られていないと思われる、鞍山鋼鉄集団と日本製鉄のランキング攻防戦秘話をご披露する。

◆中国の鞍山鉄鋼集団と日本製鉄の世界ランキングは僅差

1月7日のコラム<日本の鉄鋼を潰して中国の世界トップを維持させるバイデン大統領のUSスチール買収禁止令>で書いたように、世界の粗鉄生産量ランキングはトップ10のうち6社が中国だ。そのコラムでは、世界鉄鋼協会(World Steel Association)が調査した<World Steel in Figures 2024 – worldsteel.org(数字で見る世界鉄鋼2024)>のデータを基に世界の粗鉄生産量ランキングを1位から50位までお示ししたが、本稿では1位から25位までを図表1として再掲する。

1月7日のコラムと同様に中国の欄を赤で、アメリカを青で、日本を黄色で染めて区別しやすいようにした。粗鋼から普通鋼や特殊鋼などが加工されるが、その種類は多岐にわたるので、世界鉄鋼協会など権威ある組織では、素になる粗鋼の生産量により、その国・地域の鉄鋼業生産力をデータ化しているようだ。本稿でもその慣習に倣(なら)うことにする。

図表1:世界の粗鋼生産量ランキング(1位~25位)

世界鉄鋼協会のデータを基に筆者作成

図表1から明らかなように、3位の鞍山鉄鋼集団と4位の日本製鉄の生産量の差は、それほど大きくはない。

だから中国は昨年、万一にも日本製鉄のUSスチール買収が成功したら、きっと日本製鉄が大きく成長して、3位の鞍山鉄鋼を抜くかもしれないとヒヤヒヤしていた。ところがバイデン(前大統領)が買収禁止令を出したので、ホッとしていたところだった。

◆鞍山鉄鋼と日本製鉄の世界ランキング攻防戦

なぜヒヤヒヤしていたかと言うと、実は日本製鉄の生産量は2017年から2019年までは世界ランキング第3位を保っていたからだ。

世界鉄鋼協会の暦年のデータを一つずつ拾い、中国の事情を勘案すると、以下のようなことが言える。

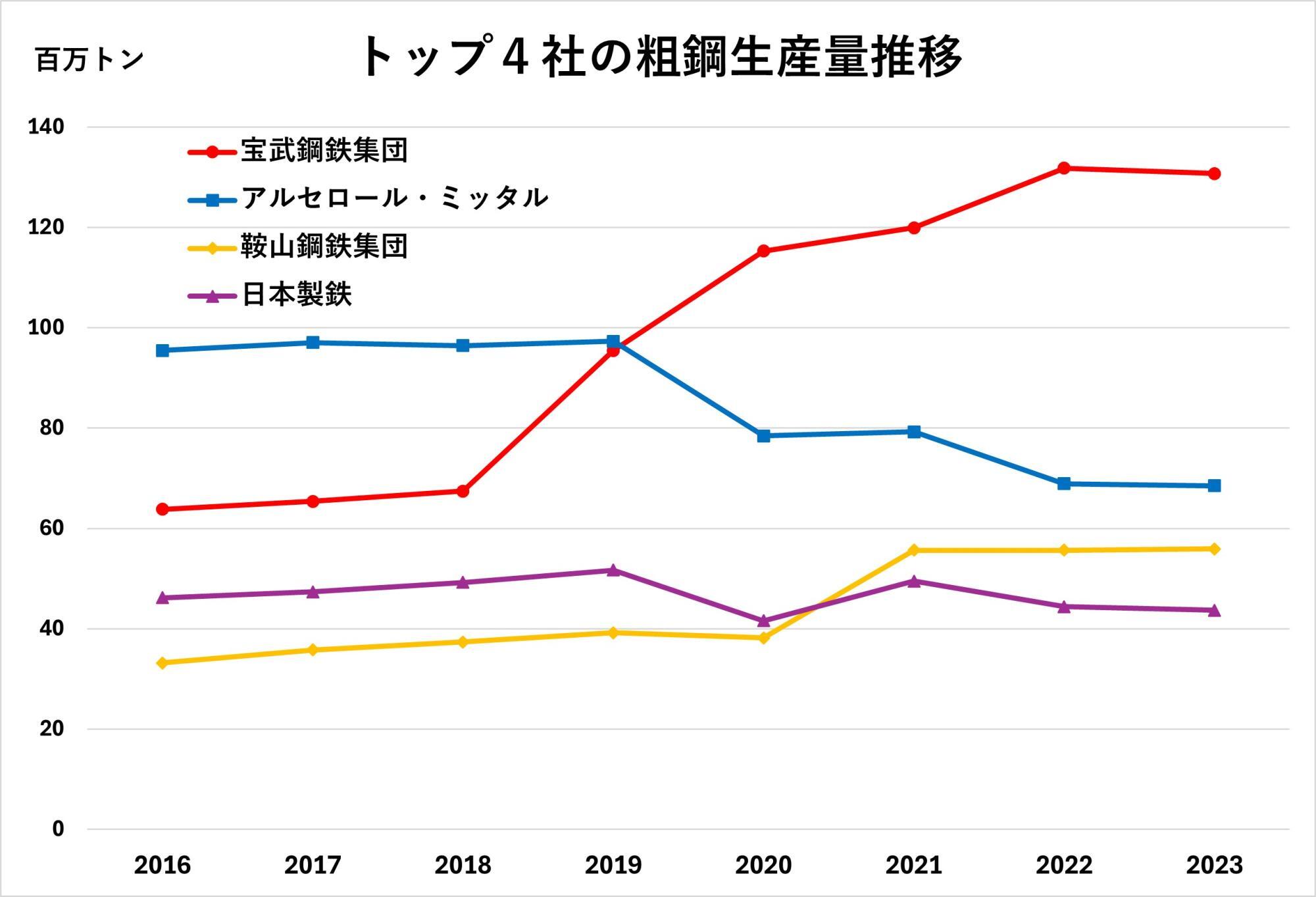

●2019年まではルクセンブルグのアルセロール・ミッタルが1位だった。

●しかし中国の宝武鋼鉄集団は吸収合併を繰り返して、アルセロール・ミッタル社を抜き、2020年から遂に世界1位の鉄鋼企業になった。

●日本製鉄は2017年~2019年は3位で、2020年はコロナのために5位になり、2021年~2023年は4位を維持している。

●それに比べて鞍山鋼鉄集団は2016年から2020年まで7位に留まり、2021年に統併合によって日本製鉄を抜き、それ以来3位をなんとか維持している。

これらの推移を世界鉄鋼協会の暦年のWorld Steel in Figuresからデータを拾って図表にすると、図表2のようになる。

図表2:世界ランキングトップ4社の粗鋼生産量推移

世界鉄鋼協会のデータを基に筆者作成

実は早くも2005年に、遼寧省にある鞍山鉄鋼集団公司と本渓鋼鉄集団公司が再編され、形の上では鞍本集団が設立されたが、2社は国有企業で、それぞれ国務院の国有資産監督管理委員会と地方の国有資産監督管理委員会に属していたため、資産再編方法について合意に至らず、実質的な統合は行われなかった。

ところが2021年8月20日、鞍山鋼鉄集団と本渓鋼鉄集団の再編に関する大会が開催され、遼寧省の国有資産監督管理委員会は、当該委員会が所有する本渓鋼鉄集団の51%の株を鞍山鋼鉄集団に無料で譲渡し、本渓鋼鉄集団は鞍山鋼鉄集団の持株子会社になると決定した。

その効果はてき面で、2021年から日本製鉄を抜いて世界第3位に躍り出た。

この動きをもう少しマクロに見ると、鉄鋼業界における中国の国際的競争力を強化すべく習近平政権は動いたということができる。それはアメリカによる対中制裁を生き抜くためであり、2025年に回答を出す「中国製造2025」の完遂を目指したものでもあると言っていいだろう(「中国製造2025」の完成度に関しては2月末に出版する『米中新産業WAR』で詳述した)。

ちなみに2022年1月20日には、中国の中央行政省庁のうちの「工業・情報化部と国家発展・改革委員会および生態環境部」は共同で「鉄鋼工業の質の高い発展を促進するための指導意見」を発表し、「産業の集中度を高めること」を強調している。すなわち世界的競争力を強化するために、今後も鉄鋼業界における統併合が促進されていくことだろうと推測される。

◆鞍山鉄鋼を巡る日中攻防は「満州国時代」から

なお、鞍山鋼鉄集団の前身は、日本の「満州国時代」の「昭和製鋼所」にまで遡り、本渓鋼鉄集団は、日本人の大倉喜八郎が設立した「満州国時代」の「本渓湖煤鉄」が出発点となっている。

いずれも実質的には「満州鉄道(満鉄。正確には南満州鉄道)」あるいは「満州国政府」の管轄下にあったもので、筆者が長春時代に住んでいた「興安大路」の家の裏側には、「満鉄」の宿舎があった。

1947年晩秋から1948年10月まで中国共産党軍によって食糧封鎖された期間、唯一1948年の春に芽生えた雑草を摘んで命を繋いだ場所が「満鉄」の宿舎の跡地だった。

それを思うと、日本製鉄のUSスチール買収問題は他人事(ひとごと)と思えず、時間軸を遡った複雑な気持ちと、非常にグローバルな視点から見たときの日中攻防に着目してしまうのである。

◆中国の真相を見抜く力がない日本

拙著『習近平 父を破滅させた鄧小平への復讐』で詳述したように、毛沢東は東北一帯にある「満州国」が残した鉄鋼を中心とした鉄鋼業に重点を置き、新中国建設を急いだ。自分の後継者と決めていた高崗(ガオ・ガーン)に、その東北一帯を治めさせていたのだが、それを妬んだ鄧小平の陰謀によって、高崗は自殺に追いやられた。

高崗とともに延安の革命根拠地を建設していった(習近平の父)習仲勲は毛沢東に可愛がられ周恩来の後継者と位置付けられていたが、高崗を自殺に追いやったあと、鄧小平は習仲勲をも妬み、陰謀をめぐらして習仲勲を陥れ、16年間に及ぶ冤罪で牢獄生活や軟禁生活を送らせた。

そのような鄧小平の陰険な野望を直視せず、「鄧小平神話」を信じ「鄧小平を孤立させてはらなない」として1989年6月4日の天安門事件の後の西側諸国による対中経済封鎖を真っ先に解除したのは日本だ。日本のこの愚かな選択により、日本の無残なほどの衰退が始まった。

今回も同じことだ。

中国の真相を直視せずに、日本製鉄のUSスチール買収を「大型投資」に切り替えることによって「自分は素晴らしいことをした」ような顔をしている石破首相。

50%、あるいは49%を超えてはならない「大型投資」を、今にも倒産しそうなUSスチールにするメリットはどこにあるのか?

おまけに日本製鉄は、「買収ではなく大型投資にする」という事実に関して「関知していない」と言っているようではないか。

加えて石破首相がトランプ大統領に約束した「日本から1兆ドルに達する投資」は、石破首相によれば「民間がするでしょう」とのこと。

日本製鉄の承諾も得ずに「買収を投資に切り替える」とトランプ大統領に約束し、日本国民の同意も得ずに「民間が(合計)1兆ドルに達する対米投資をするだろう」と豪語しているとしたら、総理大臣としての資格が問われる。

何よりも、倒産しそうなUSスチールに投資させられる日本企業のメリットなど、(ほとんど)どこにもないということだ。せっかく中国の鞍山鉄鋼集団を超えて世界3位に食い込めるかもしれないチャンスを、石破首相は奪ったのである。

鞍山鋼鉄集団も、本渓鋼鉄集団を子会社化したからこそ、世界ランキング3位に上ることができたのだ。日本製鉄もUSスチールを子会社化してこそ、初めて鞍山鋼鉄集団を抜いて第3位に食い込む可能性が出てくる。国策のない日本に変わって民間の一企業がこんなに頑張ろうとしているのに、その可能性を石破首相は奪ったということを自覚しているだろうか?

自分がトランプ大統領に気に入られたか否かだけが判断基準の日本の首相。

日本人の中にも、「石破は案外によくやった」くらいに受け止めている人が少なくないようだ。無残な日本の現実と将来を見せつけられているようで耐えがたい。

日本製鉄よ、どうか頑張ってほしい。負けないでほしい。

あなたを潰すのは日本の首相であり、対米追随の日本国家だ。

一人でも多くの日本人と、認識を共有したいと心から望む。

追記: 1月7日のコラム<日本の鉄鋼を潰して中国の世界トップを維持させるバイデン大統領のUSスチール買収禁止令>の図表3に描いたように、中国の生産量はとてつもなく大きく、日本が何をしようと敵(かな)わないように見える。しかし中国とて1995年くらいまでは同じだった。それでも中国は何が何でも集中的に大きな企業を創り出してランキングのトップを目指そうと統合・併合を重ねてきた。図表3は、その蓄積が招いた結果だ。日本はそのチャレンジ精神を喪失している。2018年12月24日のコラム<日本の半導体はなぜ沈んでしまったのか?>に書いたように、1980年代末から90年代初頭にかけて、日本の半導体はアメリカによって沈没させられた。あのときも「安全保障上の問題がある」というのが理由だった。バブルの崩壊と相まって、あれ以来、日本はチャレンジ精神を失ってしまったのだ。日本製鉄によるUSスチール買収には、それがまだ残っている。これが完全に消えたら日本は終わる。いま新エネルギー発電の世界シェア90%は中国が占め、ドローンの90%も中国によって占められている。そこにあるのは国策だけではなく、個人のチャレンジ精神だ。だからこそディープシークが生まれた。日本が失ったものが、そこにはある。真に日本国民のことを思うなら、目を逸らさないでほしい。

この論考はYahoo!ニュース エキスパートより転載しました。

カテゴリー

最近の投稿

- 記憶に残る1月

- 高市圧勝、中国の反応とトランプの絶賛に潜む危機

- 戦わずに中国をいなす:米国の戦略転換と台湾の安全保障を巡るジレンマ

- トランプ「習近平との春節電話会談で蜜月演出」し、高市政権誕生にはエール 日本を対中ディールの材料に?

- NHK党首討論を逃げた高市氏、直後に岐阜や愛知で選挙演説「マイク握り、腕振り回し」元気いっぱい!

- A January to Remember

- Managing China Without War: The U.S. Strategic Turn and Taiwan’s Security Dilemma

- 「世界の真ん中で咲き誇る高市外交」今やいずこ? 世界が震撼する財政悪化震源地「サナエ・ショック」

- 中国の中央軍事委員会要人失脚は何を物語るのか?

- 個人の人気で裏金議員を復活させ党内派閥を作る解散か? しかし高市政権である限り習近平の日本叩きは続く