中国社会科学院・哲学研究所で研究員をしていた劉奔教授がある日、同じ中国社会科学院の社会学研究所にいた私に連絡してきた。彼は一時帰国した際に『大地の子』の作者から受けた取材に関して耐えてきた苦悩と疑念を一気に吐露した。

◆私が中国社会科学院・社会学研究所にいたわけ

1990年代初頭、私は文部省(文科省の前身)の科研費の研究代表として北京にいた。中国では調査するときにカウンターパートがいないと調査は許されない。ところが北京にある日本大使館の官員の一人が、中国政府側に「遠藤はチャーズ(卡子)の本を書いているので要注意人物だ」と密告した。そうとは知らなかった私はカウンターパートを失い、北京にあるホテルから飛び降り自殺を試みようとするところまで追いつめられた。

政府当局系列にいた教え子が、「日本大使館の密告」を教えてくれた。

そのような折、一本の電話が掛かってきた。

やはり昔の教え子で、文化大革命で大学院を修了することができなかったため日本に留学したのだが、もう40歳近くなっていたため日本語がなかなか覚えられない。指導教官に虐められ絶望のどん底にいたときに私が救いの手を差し伸べたので、私を生涯の恩人と感謝してくれていた。

その彼に現在の苦境を話すと、「それなら任せてください。私の恩師は中国社会科学院の哲学研究所所長だった人で、中国社会科学院は国家の調査批准権を持っています」ということから恩師を紹介してもらった。そのご縁から中国社会科学院・社会学研究所の研究員(教授)に招聘され、ようやく科研費の研究テーマを実施できた経緯がある。

◆ある日、哲学研究所から連絡が

そんなある日、中国社会科学院の4階にある社会学研究所に、同じ建物の10階にある哲学研究所から連絡があった。劉奔という名の研究員(教授)で、実に誠実で聡明そうな表情をした人物だった。その人が何を語ったかは、のちに実父の関係で日本に帰国した際に、いくつかのメディアの取材を受けた記録があるので、その記録をそのままご紹介したい。

実は、そろそろ終活と思って整理していた資料の中から『週刊金曜日』に掲載されていた劉奔教授自身の投稿が目に留まった。『週刊金曜日』編集部の許可を得て、以下に貼り付け、読めないケースもあるかもしれないので、念のためワード化した文章も添える。なお、ワード化した場合、ルビはネットページ上で表現しにくいので削除する。

◆1998年12月1日(247号)『週刊金曜日』に載っていた劉奔教授の述懐

出典:1998年12月11日『週刊金曜日』(247号)

記事の文末にはプライバシーに関わる情報が載っていたので、見えないようにした。

◆劉奔教授の原稿のワード化

一九九五年ごろ、私は日本のNHKテレビでドラマ「大地の子」を放映していると聞いたことがある。また、このドラマは山崎豊子氏の小説『大地の子』をドラマ化したものであるということも聞いていた。その後、日本の友人(一橋大学教授)から手紙で、「あなたは『大地の子』の主人公のモデルではないのか」と尋ねられたが、私はこの質問に対して、何と答えればよいかわからなかった。

確かに間違いなく山崎氏は、今から一〇年ほど前に私と私の養父を何度も取材した。しかも、この取材は「中国残留日本人孤児(以下、残留孤児)をテーマとする小説を書くためのものである」と彼女は言っていた。だが、私はそれ以来一度もこの小説に接する栄に浴したこともなかったし、また今なおテレビドラマを見る機会にも恵まれていない。何よりも原著を拝読したことがなかったので、本の中で日本人残留孤児がどのように描かれているかを知る由もなかったのである。

九七年四月、私は重い病に倒れている実父を見舞うために、長野県下伊那郡清内路村に戻った。六月の初め、下伊那郡に住む私の従兄が私を連れて書店へ行き、私に『大地の子』の文庫版を買い求めてくれた。この本を読んだあと、私は激しい失望感を味わったのである。確かにこの本は長い年月にまたがった内容で、話の筋も紆余曲折して奇抜なものを扱ってはいる。しかし読後感は、無理矢理にこね回したわざとらしい振る舞いをしてみたり、あるいは病気でもないのに重い病のときのような呻き声を出したりしている患者を見るような違和感の連続であり、蝿を食べてしまったような耐え難い気持ちになった。

不思議なのは、このような現実からはるかに乖離し、あれこれ継ぎ合わせたような粗雑な「作品」が、いったいなぜ日本の社会に大きな反響を呼び起こしたかということである。

まったく偶然に、その少し前に友人が私に、遠藤誉(筑波大学教授)著『卡子』(下段コラム参照)を送ってくれていた。『大地の子』をこの『卡子』と読み比べることによって、私は、かつて山崎豊子氏が私たちを取材したとき以来、自分が抱いてきた疑問を解く鍵を見つけることができた。

山崎氏は、決して残留孤児に対する深い同情と理解をもって文学創作活動に携わったとは言いがたい。彼女は歴史を偽り、その結果、数千、数万にのぼる残留孤児の心を踏みにじるに至ったと私は思っている。私は一人の普通の残留孤児として、このような事態に対し沈黙を続けることができず、ここに筆を執った。私はどのようなことがあっても、日本の人々に向かって私の心の思いを語り、真実を訴えて、理非を正すべきであると決意するに至ったのである。

山崎氏による奇怪な取材

一九八五年初春、私は第七回肉親探しの孤児訪日団に参加して日本に帰国し、幸運にも実父にめぐり会うことができた。その後まもなく、私の職場である中国社会科学院外事局から、日本の作家・山崎豊子の取材を受けるようにという通知を受けた。

最初に彼女の取材を受けたときは、私は私の養父・劉文富(田舎の小学校教師)の話を中心に情報提供した。養父が、いかに辛酸を舐め尽くしながら大学卒業まで私を育て上げたか、いかに親がわが子を可愛がる以上に私を可愛がってくれたか、ということなどを彼女に話して聞かせたのである。私が提供した情報は、彼女の秘書が詳細に記録していった。

それから何カ月か後(記憶ではその年の秋ごろ)、山崎氏は私の養父を直接取材したいと言い出した。最初は養父が住む遼寧省西豊県に自ら赴いて取材すると言っていたのだが、やがて交通の不便さを感じて、今度は養父に北京まで来てもらえないかと言い始めたのである。

当時私は、山崎氏が従事していることはきっと歴史的に重要な意義ある事業に違いないと思っていた。また、私は本当に心から日本人民に、中国人民、とりわけ養父母がどれだけ人間としての「仁」と「義」を尽くして、残留孤児を今日まで育て上げたかということを知ってもらいたいと思っていたので、養父を説得した。こうして養父は七五歳という高齢をも顧みず、無理を押して不慣れな長旅に耐え、ようやく北京に着いたのであった。

しかし何回かの取材を受けるうちに、養父は非常に不愉快な思いを味わわせられたのである。その原因は、山崎氏が現実には起きてもいない実に奇々怪々な状況をあらかじめ設定して、主にその設定の下にのみ養父に質問を向けてきたことにある。

養父は答えに詰まった。養父は実に実直な人間で、現実にあったことを正直に言うこと以外は絶対にしない人間だ。山崎氏のこの「豊富な想像力」に基づく質問についていけず、「この日本人の取材は、実に私にとっては頭の痛いことだ」ともらし始めた。取材中に山崎氏が向けてくる数々の奇々怪々な、訳のわからない仮定の質問に憤ったのである。

その質問とは、たとえば次のようなものであった。

「もし仮に、あなたが長春の小学校の先生をしていたとして、その時長春が包囲され、何も食べる物がなく市民は飢餓に苦しんでいたとしましょう。このような状況の下で、もし一人の子どもに食べさせてあげる程度の食べ物しかなっかた(筆者注:ママ。「なかった」のミスか)としたら、あなたは養子に食べさせますか、それとも他の子どもにあげますか」

一九四八年以来、養父は何十年間にもわたって小学校の教師をしてきた人間であり、私を最初に啓蒙した教師でもあった。しかし、かつて唯の一度たりとも長春が長期包囲(囲困)された時のような歴史状況を経験したことがなかったから、そのような質問に対してはまったく答えようもなかったのである。慈悲深く柔和な面もちの養父は顔には出さないように努めはしたが、心の中の不愉快さを抑えることができずにいた。しかし、それでも養父は礼儀を重んじて次のように答えた。

「私はそのような目に遭ったことがありませんので……」

その時、私自身も非常に変だと思ったものだ。なぜ私たちの歩んできた具体的な道について問わないで、長春長期包囲という特殊な歴史状況を背景とすることを前提として仮定し、そんな質問ばかりしなければならないのだろう。彼女は残留孤児と養父母の歴史を書くために私たちを取材しているのではないのか。

これは長いこと、大きな疑問として私の心の中を駆けめぐっていた。

『卡子』を読んで着想された『大地の子』

『大地の子』の基本的人物設定は形式的な面からのみ言うと私の状況に似ている。すなわち、主人公陸一心の養父・陸徳志は、私の父と同じくやはり田舎の小学校教師だし、また陸一心の実父・松本耕次は私の実父・原謹吾と同じく長野県信濃の開拓団の出である。さらに主人公の学歴は私と同じで、小学校・中学校・高校・大学を経ており、唯一異なるのは、私は文系で彼は理系であるということだけだ。

『大地の子』には、私と私の養父が提供した若干の逸話が採用されている。たとえば、山崎氏はある日、養父が道徳的に高いということを示す、何か具体的な逸話はないかと私にしつこく求めてきた。そこで私は養父と魚釣りに行った際に、農夫が仕掛けた魚を私が盗ろうとしてひどく諌められた恥ずかしい事実があることを話した。山崎氏はこの逸話を小説の中に取り込んでいるが(文庫本一巻、一七一ページ)、しかし奇妙なことに、それはまるで養父との唯一の楽しい思い出でもあるかのように描かれている。

このような奇妙なことがあまりにも多いのだが、『大地の子』と『卡子』を比較することを通して、ついに私には以下のことの理由が明白になった。山崎氏が私と養父に、なぜ長春包囲という背景を仮定することを前提とし、前述のような奇妙な質問ばかりして養父を困らせたのか。そして、取材のために七五歳になる養父を北京まで呼び出すということまでしておきながら、なぜ『大地の子』ができたことを私たちに知らせることもしなかったのか。

もともと山崎氏は私と養父を訪問する前、つまり『大地の子』の執筆を計画したときには、すでに遠藤作品を読んで“卡子”を見せ場としたストーリーを着想していた。したがって自分の小説の主人公・陸一心を包囲され塞がれた長春という歴史的な背景の中にはめ込み、陸一心にもまた『卡子』の主人公(遠藤誉氏)と同じ道を辿らせ、同じ苦難に遭遇させることをもくろんだのである。

たとえば『卡子』には、遠藤氏の父・大久保宅次氏もまた中国人孤児・小李を養ったことがあり、大久保氏はその小李を自分の子どもよりも可愛がり、小李もまた大久保氏を心から慕ったということが書かれている。ここから容易に、山崎氏がなぜ私の養父に対して、飢餓状況における食べ物の分け方の問題について尋ねなければならなかったのか、その理由が分かる。山崎氏は、この話を私たちへの取材から得たアイデアだとして使いたかったわけだ。

魚釣りの逸話も、遠藤誉著『卡子』を読んでから、なぜ山崎氏がこれをまるで楽しい唯一の思い出のように何度も使っているのかが理解できた。遠藤氏の弟とその父親との唯一の楽しい思い出は、田舎での魚釣りの逸話だったのである。また、山崎氏がなぜあんなにしつこく養父が道徳的に高いことを示す逸話を要求したかということも、遠藤氏の父親の人徳の高い人物像を知って合点がいった。

「中国残留戦争孤児」は特定の歴史の試練を経てきた概念である。まさにそれゆえに、残留孤児をテーマとした文学作品は絶対に歴史の真実から乖離したり、無節操にでたらめな虚構をちりばめてはならない。これは題材そのものが持っている制約であり、そこには中国と日本の歴史が作り出した、客観的な制約がある。『大地の子』の最も重大な過誤は、ここにある。

侮辱的な養父の描写

日本敗戦の後、中国に残された日本人孤児たちの数は、数千、数万におよぶと言っていいだろう。その多くの孤児のうち、日本の敗戦後、長春の長期包囲の歴史を経験し、かつ卡子を出た日本人孤児が何人かでもいただろうか。万が一いたとしても、それは例外中の例外であり、したがって残留孤児の生活を客観的に反映させる目的からすれば、卡子を通った孤児を設定しても、孤児たちのいかなることをも象徴的に表現することはできない。

『大地の子』は、必要以上に多くのページ数を割いて、陸徳志や陸一心を無理矢理に囲困長春(長春長期包囲)を背景とするエピソードの中にはめ込んだ設定を作り出そうとしている。その結果、何と、日本人孤児を養った善良な養父を、実に醜く描くという、恐るべきことまでやってのけているのである。

たとえば、文庫本『大地の子』一巻の一五〇ページである。卡子を出る途中において、飢餓が迫った陸徳志に、それまでの「魚釣り」の時の逸話に見られるような道徳規範に則って行動する人柄とはまるで反対の、こともあろうに餓死する恐れが強い難民に木の棒を振りかざし、彼らから物を奪うという行動をさせている。

たとえ通常の道徳規範が通用しない状況下であったとしても、その行動が、他人を死に追いやることを意味するものであれば、それまで教師として人徳のある人だと強調してきた人物を、殺人と同様の無慈悲な行為を躊躇することもなく行なう人間として描くことはできないはずである。しかし山崎氏は、なんと養父・陸徳志を、「ぐずぐず云わずに食糧を出せ! ぶちのめすぞ!」と、「新入り」難民の食糧を何の内的葛藤もなしに奪う人間として、しかも奪ったものを「どうだ、うまいだろう、もう少し食べるか」というように陸一心に話しかける人間として描いているのである。

もしも、私の養父がここに描かれているような行動をとるような人間だとしたら、そしてまた、あの困難を極めた状況下で日本の孤児を育て上げた中国人養父母たちがそのような人間だったとしたら、日本人作家が中国人養父母たちを描く意義は、一体どこにあるというのだろうか。

私の養父を取材したうえで私の養父を、そして中国人義父をこのように描くことが何を意味すると山崎氏は理解しているのであろうか。私は、私の養父へのこのような侮辱を断じて許すことはできない。私の養父は、絶対にこのような人ではない。

だが、遠藤誉著『卡子』を読み、山崎氏が卡子に出てくる新入り難民を襲う難民の姿を私の養父に置き換えたのだということを知って、養父への奇怪な取材の謎も初めて解けた。またこれで、私と養父に『大地の子』を送ることもしなければ、取材協力者リストに私たちの名前を入れることもしなかった理由も判明したのである。私たちは、いったい何のために山崎氏の取材に協力したのか。山崎氏が『卡子』のストーリーと描写を盗みながら、それを隠すための取材源に利用されただけなのではないかと、養父亡き今、憤りを禁じえない。

理解されていない残留孤児

もしいま、「あなたは誰ですか」と聞かれたとしたら、私は自分の姓名を答えることができ、名刺を渡すこともできる。名刺には二つの名前がある。一つは中国名「劉奔」、もう一つは日本名「原博昭」である。

中国には、こんな歌がある。

君はどこからやって来たのか……という歌詞だ。

人間にとって自分の由来が分からないことほど苦しいものはない。

父母は誰なのか、自分はどこで生まれたのか。しかし、戦争により量産された残留孤児は、それを知る権利を奪われたのである。これ以上の苦痛があるだろうか?人間は草木ではなく、自我意識を持つ動物である。『大地の子』の主人公・陸一心という人物は、幼いころから自分が日本人孤児であるのを知っていた。それなのに、少しも自分の方から主導的に自分の由来を求め探そうとはしていない。『大地の子』が、いかに真実とかけ離れているかという第一の点はここにある。

山崎氏は、中国に取り残された日本人孤児の、肉親との再会と自己確認への血の滲むような渇望を描かないどころか、逆に読者を驚かせ惹きつけておく効果を狙うためだけのことをしでかした。文化大革命中に日本人であるという理由だけで吊るし上げられ、いわれなき迫害を受けるなどという、ありもしなかったことをあたかも事実であるかのように描くということをやってのけたのだ。

われわれ戦争孤児の苦しみが、いまだ終わりを告げていないというのに、山崎氏はまた『大地の子』という苦い果実をわれわれに贈呈してくれた。山崎氏のこのようなやり方のどこに文学的価値があるのかは、文芸評論家たちにその批判を仰ごう。

しかし、日本の中国に対する侵略行為が産み落とした残留孤児。日本軍国主義が行なったファシズム的暴行の歴史の証人である残留孤児。そして侵略戦争の被害者であり、かつ幸運にも生き残った中国残留日本人孤児自身の真の価値がどのようなものであるかについて、誰が最も大きな発言権を持っているのかは、歴史が必ず正しい結論を出すであろう。

***

以上が劉奔教授の文章だ。

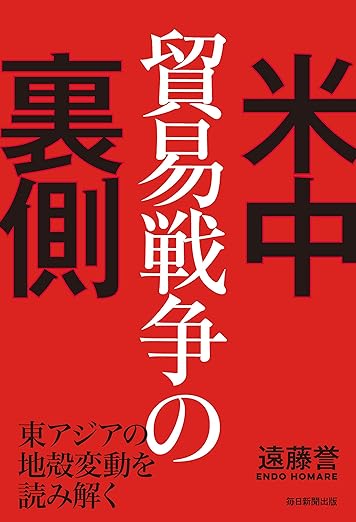

なお、文春文庫で出版された『卡子』も既に絶版になっており、劉奔教授が提起なさった『卡子』の中にある情景は、すべて復刻版『もうひとつのジェノサイド 長春の惨劇「チャーズ」』の中に書いてある。

カテゴリー

最近の投稿

- 人民元の国際化

- Old Wine in a New Bottle? When Economic Integration Meets Security Alignment: Rethinking China’s Taiwan Policy in the “15th Five-Year Plan”

- イラン「ホルムズ海峡通行、中露には許可」

- なぜ全人代で李強首相は「覇権主義と強権政治に断固反対」を読み飛ばしたのか?

- From Energy to Strategic Nodes: Rethinking China’s Geopolitical Space in an Era of Geoeconomic Competition

- イラン爆撃により中国はダメージを受けるのか?

- Internationalizing the Renminbi

- 習近平の思惑_その3 「高市発言」を見せしめとして日本叩きを徹底し、台湾問題への介入を阻止する

- 習近平の思惑_その2 台湾への武器販売を躊躇するトランプ、相互関税違法判決で譲歩加速か

- 習近平の思惑_その1 「対高市エール投稿」により対中ディールで失点し、習近平に譲歩するトランプ