トランプ大統領は非常事態宣言をすることによって米議会を通さずにSNSと大統領令に基づいてのみ対米貿易相手国に高関税を宣言してきた。7月31日の大統領令では「中国以外の対米貿易国に対する関税」を公表。8月7日から実施されている。

中国だけが優遇されて関税賦課猶予期間を11月10日まで延期されているのは、たとえば4月13日の論考<米軍武器の部品は中国製品! トランプ急遽その部品の関税免除>や4月16日の論考<中国最強カードを切る! 「米軍武器製造用」レアアース凍結から見えるトランプ関税の神髄>に書いたように、米軍の武器が中国製部品や中国産のレアアースなしでは製造できないという事実があるからだろう。習近平の機嫌を損ねるわけにはいかない。

その習近平は「トランプ関税」が全世界の対米貿易相手国を対象としているために、「漁夫の利」を得ている。本シリーズでは「漁夫の利」を得ている対象を大きくいくつかに分けて、詳細に考察していきたい。「その1」はまずインドを対象とする。

◆50%高関税の可能性のあるインド

冒頭で触れた7月31日の大統領令では、たとえば日本が15%であったのに対して、インドは25%と比較的高い関税を賦課されている。その後、トランプが言い始めた「ロシアから石油等を輸入する国に対しては二次関税を賦課する」ことに対してインドのモディ首相が激しく抵抗したためか、8月6日になると大統領令で、「21日後(8月27日)からさらに25%の関税を賦課する」とホワイトハウスは発表した。この2つを合わせると対インド関税は50%になり、現時点では世界で最高の関税値になっている。

しかし8月15日にはアラスカでトランプ・プーチン会談があったために、この「二次関税」は消えるはずだが、それ以前に事態は動き始めていた。

まず、8月6日に、モディが訪中するかもしれないという情報がリークされた(有料)。そしてアラスカ会談翌日の8月16日に、インドのメディアNDTVが、<8月25~29日にインドを訪問する予定だった米貿易交渉団の日程がキャンセルされたようだ>と報道した。ということは、8月6日のインドに対する大統領令は、本稿を書いている時点では生きている(=まだ有効だという)ことになる。

◆インドを訪問した王毅外相を熱烈歓迎するモディ首相

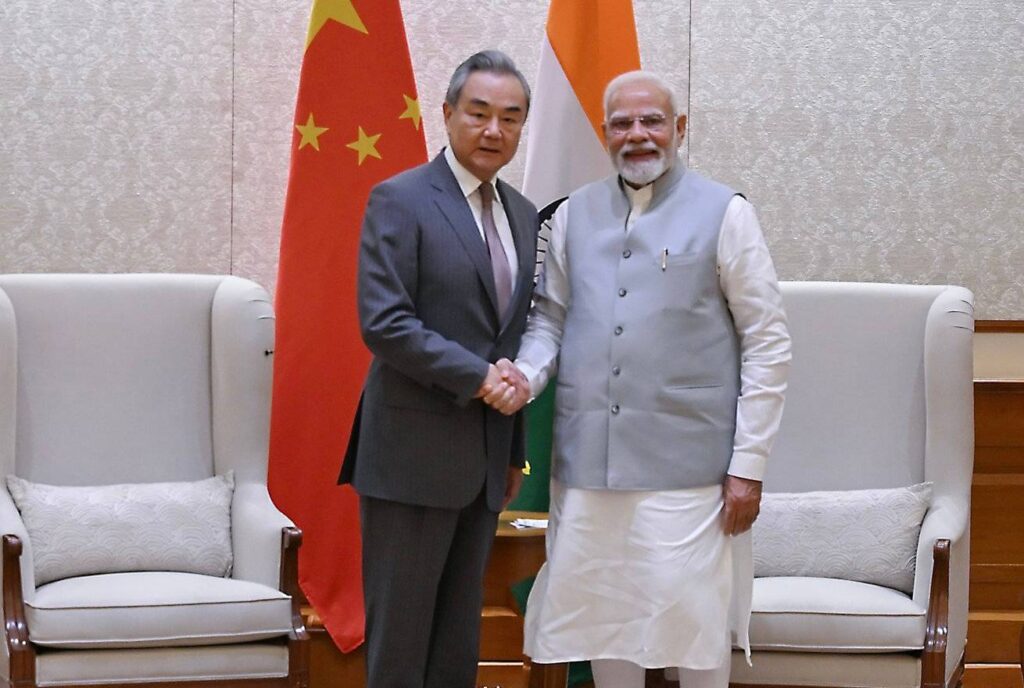

8月18日になると、中国の外交トップの王毅政治局委員兼外相がインドを訪問してジャイシャンカル外相と会談し、19日にはモディ首相と会談した。その時の写真を以下の図表に示す。

図表:モディ首相と会談し一気に中印関係の合意を取り付けた王毅外相

中国外交部のウェブサイトより転載

モディはその席で「天津で開催される上海協力機構首脳会議に出席するのを楽しみにしている」と述べている。

19日に王毅は同時に「中国インド国境問題特別代表会談」にも出席し、以下の合意が一気に成立した。

- 国境貿易:リプレク峠、シプキ・ラ峠、ナトゥ・ラ峠の3つの指定峠を経由する貿易を再開する。

- 航空・ビザ:(コロナ以降中断していた)直行便の再開。ビザ手続きの簡素化。

- 投資・協力:貿易・投資フローなどを促進するため、二国間対話メカニズムを再開する(これには、2026年に第3回中印ハイレベル人的交流会議を開催することが含まれる)。

- 国境を越える河川:専門家レベルのメカニズムを通して協力を強化し、覚書の更新に関する意思疎通を維持する。中国はまた、人道的見地から緊急事態が発生した場合に水文データを共有することを約束した。(筆者注:これにはチベットで新たに建設される巨大ダムに関する協力体制も含まれる。)

- 国際協力:多国間主義とWTOを中核とするルールに基づく貿易体制への支持。開発途上国の利益を守る多極的な世界秩序を推進する。(合意内容は以上)

このように、これまで何かと「しっくり行かなかった」中印の関係が、一気に緊密になり始めたのだ。特にチベットに新たに建設される巨大ダムに関して、インドはダム建設の対象となる川の下流になることから反対をしてきた。これに関してはBBC中文が一部伝えている。インドはチベットのダム建設を「水爆弾」と称して非難し、中印関係が国境問題に加えて険悪になるところだった。

しかし、8月19日の「中国インド国境問題特別代表会談」においては、上記に列挙したようにチベットに建設される巨大ダムに関しても話し合いが成され、中印間で合意に至っていることがインド政府側の情報に書かれている。中国外交部のウェブサイトにも同様のことが書いてあるので、チベットの巨大ダム建設が中印間のしこりになることは、今のところ避けられているようだ。

8月21日に習近平が中央代表団を率いてチベット自治区誕生60周年記念式典に出席したのも、このダム建設を重要視しているからだと解釈することができる。

このように、もしトランプ関税がなかったら、インドがここまで中国に譲歩することはなかったかもしれない要素が、至るところに潜んでいる。

なお、この川の名前だが、中国語では「雅鲁藏布江」と書くので発音をどのようにカタカナで表現すべきか迷ったが、今年7月20日の「新華網」日本語に<李強氏、ヤルツァンポ川下流水力発電プロジェクト着工式に出席>という情報があったので、「ヤルツァンポ川」と訳したのでいいだろう。

ところで、インドのジャイシャンカル外相は、8月18日に王毅外相と会談した翌19日から21日にかけてロシアを訪問し、「第26回インド・ロシア貿易・経済・科学・技術・文化協力に関する政府間委員会」の共同議長を務めた。インド外相はプーチン大統領とも会い、ウクライナ問題に関しても議論している。そこでは、貿易と投資を通じたエネルギー協力の持続の重要性が強調されたようだ。

トランプ関税によりトランプはインドを中国に近づけただけでなく、ロシアにも近づけていることが読み取れる。

◆微妙なバランスを取るモディ首相――抗日戦勝80周年記念軍事パレードには出席せず

8月22日になると、インド側は正式にモディ首相が8月31日~9月1日に訪中して天津で開催される上海協力機構首脳会談に参加すると報道した。

興味深いのは、その前に日本を訪問し、かつ9月3日に北京で開催される抗日戦争80周年記念祭典と軍事パレードには参加しないという、絶妙なバランスをモディ首相が取っているということだ。

すなわち、インドは、どんなにトランプ関税により中国に接近したとしても、軍事パレードに参列して中国共産党軍を礼賛する側に立つことはないという立場を明示し、かつトランプに対しては怒っているが、アメリカと最も親しい関係にある日本には、「訪中前に!」立ち寄るという、絶妙な「等距離外交」を維持しているということである。

日本は、ここでモディの心をつかめなければ政府失格だ。

石破首相は、どのような芸当を見せてくれるだろうか?

見ものだ。

(なお本シリーズは、途中で他のテーマに関して書き中断することもあるが、継続してアフリカ大陸や中南米などを対象として考察する所存である。)

この論考はYahoo!ニュース エキスパートより転載しました。

カテゴリー

最近の投稿

- NHK党首討論を逃げた高市氏、直後に岐阜や愛知で選挙演説「マイク握り、腕振り回し」元気いっぱい!

- A January to Remember

- Managing China Without War: The U.S. Strategic Turn and Taiwan’s Security Dilemma

- 「世界の真ん中で咲き誇る高市外交」今やいずこ? 世界が震撼する財政悪化震源地「サナエ・ショック」

- 中国の中央軍事委員会要人失脚は何を物語るのか?

- 個人の人気で裏金議員を復活させ党内派閥を作る解散か? しかし高市政権である限り習近平の日本叩きは続く

- トランプG2構想「西半球はトランプ、東半球は習近平」に高市政権は耐えられるか? NSSから読み解く

- 2025年は転換点だったのか?

- トランプのベネズエラ攻撃で習近平が困るのか? 中国エネルギー源全体のベネズエラ石油依存度は0.53%

- ベネズエラを攻撃したトランプ 習近平より先にトランプに会おうとした高市総理は梯子を外された