対露経済制裁に関してG20が割れたが、ロシア側の発表によれば対露経済制裁をしている国は全世界で(台湾を入れて)48ヵ国で、経済制裁をしていない国の中国との関係を見ると、恐るべき現実が見えてくる。

◆G20で東西に割れた日、世界の趨勢が見えてきた

日本時間の4月20日夜、インドネシアを議長国としてG20財務相・中央銀行総裁会議が開催され、ロシア代表はオンラインで参加した。会議は21日朝に閉幕したが、ロシアのシルアノフ財務相のスピーチが始まると、アメリカをはじめとしたイギリスやカナダなどの代表が会議を退席した。退席者は少数だったので、会議はそのまま続けられ、21日早朝に閉幕した。

この退席はアメリカにしてみれば「してやったり」という気分になれるのかもしれないが、世界全体を俯瞰すれば、「アメリカの時代は終わった」ことを暗示する。

そもそもアメリカのイエレン財務長官は4月6日の米議会公聴会で「ロシアが出席するなら出席しない」と公言しておきながら、議長国のインドネシアがロシア代表をオンラインで出席させると表明した途端に、米議会における前言を翻し、結局のところは出席した。その手前、何かしらの意思表示をしないと格好がつかないと思ったのだろうか、今度は「出席はするが、ロシア代表の発言になったら退席する」と言い出して、イギリスやカナダなどのファイブアイズ国家を誘った。

(このとき日本の財務大臣の取った態度は珍しく立派だった。

しかし、アメリカの行動は適切だとは思えない。

なぜなら、一つには世界に対して「アメリカの姿勢が揺れ動いていて毅然としていないこと」を見せてしまったのと、もう一つには「アメリカはインドネシアの力を見くびっていた」からだ。

インドネシアの力を見くびっていたということは、取りも直さず、アメリカになびいていない、すなわち「先進国」集団ではない膨大な国々の力に気づいていないということを意味する。その膨大な国々の多くは新興国であったり、開発途上国であったりすることが多い。これらの国々は「巨大な経済的潜在力」を持っており、これからの経済発展のポテンシャルが高い。

先進国の経済成長はほぼ飽和状態に達しているのに対して、対露制裁に賛成しない国々が、これからの世界の趨勢を決めていくという「恐るべき現実」に目を向けていないことが露呈したのが、このたびのG20会議であったと位置付けることができる。

以下に示す、見たくない現実が、そこには歴然と横たわっている。

◆圧倒的多数の国が「中国」に同調している

ロシア側が「対露経済制裁をした国」を「非友好国リスト」として発表しているが、その国の数は48ヵ国だ。但し、台湾を1ヵ国として数えているので、国連加盟国を193ヵ国として数えれば、制裁した国は47ヵ国で、146ヵ国が制裁をしていない計算になる。

その内、中国が関わっている(安全保障を含む)経済圏である「ASEAN、BRICS、上海協力機構、アフリカ54ヵ国、一帯一路加盟国、中東産油国ブロック」などを通して、結束を強めている国々の相関図(図1)を作成してみた。

何を基準に区分しているかというと「対露経済制裁の賛否」だ。

ただし、調べられる限りのデータに基づいて筆者が拾い上げた国々なので、もしかしたら、多少の漏れがあるかもしれないことを予めご了承いただきたい。

図1:対露経済制裁に関する相関図

筆者作成

まず、図1に含まれている国の数は合計170ヵ国で、国連加盟国193ヵ国と比べると、23ヵ国少ない。ここでは、あくまでも、中国が関係する170ヵ国を対象として議論する。そうすると、対露経済制裁をしている国は39ヶ国で、制裁していない国は131ヶ国となる。もちろん、各ブロックで重なっている国があるので、それを差し引いて数えた。

中国とロシアは「軍冷経熱」という関係にあり、習近平はプーチンのウクライナ軍事侵攻には賛成しないが、経済的には徹底してロシアと協力する。経済的に協力するのは、中国もアメリカから制裁を受けているからで、「一方的制裁には絶対に反対」というのが、習近平の揺るがぬ立場だからだ(なぜ軍事的には賛同しないかなどに関しては、長くなりすぎるので、ここでは省略する。『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』で詳述した)。

それでは、各ブロックに関して簡潔に考察してみよう。

◆「ASEAN」ブロック

ASEANの多くの国は、シンガポールを除いてロシアに対して中立か、やや好意的だ。この度のロシアのウクライナ侵攻に関してASEANが出した2度の声明でも、「即時停戦や対話による解決」を表明はしたものの、ロシア非難は控えている。米中という大国の狭間でバランス外交を重視しているためとも言えるが、実はたとえば今般のG20議長国となったインドネシアなどは、ソ連時代から旧ソ連から武器を輸入しており、ロシアになってからも武器取引は絶えていない。

経済的にはASEAN全体としての域外の最大貿易国は中国なので、経済となると、中国の存在を無視することはできず、したがってロシアへの経済制裁に正面から反対している中国と足並みを揃える結果になる。

中国は当然のことながら、ASEAN諸国を味方に付けようと、あらゆる戦略を練っており、特に経済的に中国から抜け出せないようになるように、努力を惜しんでいない。したがってシンガポールを除き、ASEAN諸国は対露制裁には賛同しないし、結果、中国との経済連携を重視している。

◆「BRICS」ブロック

新興国5ヵ国の中にロシアが入っており、「これからは私たちの時代だ」という気概が共通項となって、仲間意識が強い。ここで最も注目すべきはインドの動きで、そもそもインドを日米豪印「クワッド」として一括りにし、対中包囲網形成へと導こうとするのは、アメリカの大きな誤算と言わなければならないだろう。

ウクライナ戦争が始まっていなかったら、インドの態度表明は、それほど鮮明にはなっていなかったかもしれないが、アメリカが「対露経済制裁」という踏み絵を各国に踏ませたことによって、逆に「親米ではない国」が鮮明に浮かび上がってきた代表のような国がインドだ。

3月22日のコラム<岸田首相訪印、5兆円でモディ首相の心を買えるとでも思っているのか?>で、「モディは漁夫の利をありがたく頂くだけで、5兆円で1ミリたりとも心を日本に近づけたりはしない」と書いたが、事実、自衛隊がウクライナに送ろうとした防毒マスクのインド経由輸送をさえ、インドは拒絶している。

◆「上海協力機構」ブロック

上海協力機構は、もともと中国がロシアと協力しながら立ち上げたもので、2000年には、反NATOの意思表明をしている。インドは2017年にパキスタンと共に上海協力機構の正式メンバー国となった。長年にわたりオブザーバー国だったが、習近平とモディ首相の十数回にわたる親密な対談により、正式メンバー国の資格を得た(詳細は『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』第六章 ウクライナを巡る「中露米印パ」相関図――際立つ露印の軍事的緊密さ)。

したがって上海協力機構メンバー国は、全員が対露経済制裁に加わっていない。

◆「一帯一路」ブロック

「一帯一路」構想には現在、149の国および32の国際機関が加盟しているが、国だけを対象として考えると、加盟国は149ヵ国で、その内の18ヵ国が実はEU加盟国でもある。その中の6ヵ国が対露経済制裁に賛同している。

◆「アフリカ54ヵ国」ブロック

中国とアフリカは、1ヵ国(エスワティニ)を除いた53ヵ国が「中国・アフリカ協力フォーラム」で結ばており、中国を最大貿易国としているので、経済的に中国から離れようとしていない(下記の図2ではアフリカのチャド共和国のみが2018年ではアメリカが最大貿易国だったが、2020年では、これも中国になっている。またエスワティニは対露経済制裁には加わっていない)。

特にアメリカでは人種差別が激しく、かつて奴隷制度があったため、黒人を下位に見る風潮が今でもはびこっており、習近平は常にそれを逆利用してアフリカ諸国の指導者を手厚くもてなしては、「あなたたちこそが、中国の最高の友人で、最も尊敬すべき指導者たちです」と褒め上げるものだから、アフリカは一国を除いて、親中だ。その結果、習近平と親密な関係にあるプーチンへの批難や対露経済制裁には賛同しない。

◆「中東産油国」ブロック

このブロックを習近平が味方に付けているほど、恐ろしいことはない。

アメリカがシェール革命で中東を必要としなくなっている間に、中国はすさまじい勢いで中東に食い込んでいった。

中東産油国の中にはイランのようにアメリカから激しい制裁を受け、永遠の宿敵としてアメリカを激しく恨んでいる国もあれば、またサウジアラビア(のムハンマド皇太子)のように、個人的にバイデン政権を恨んでいる国もある。アラブ首長国連邦(UAE)などは中国と「未来50年間にわたる発展戦略」を結び、人民元の国際化に貢献すべく、今後は「石油取引の米ドルからの脱却」を誓い合っているほどだ。この詳細は『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』の第二章「習近平が描く対露『軍冷経熱』の恐るべきシナリオ」で述べた。非常に長いのでここでは省く。

◆習近平が描く「アジア・ユーラシア経済ブロック」への道

このように一つずつのブロックを見ても推測はつくが、これを「最大貿易国の相手はどの国か?」という世界地図上で描けば、習近平が描く「アジア・ユーラシア経済ブロック」の形成が、「恐るべき現実」として見えてくる。

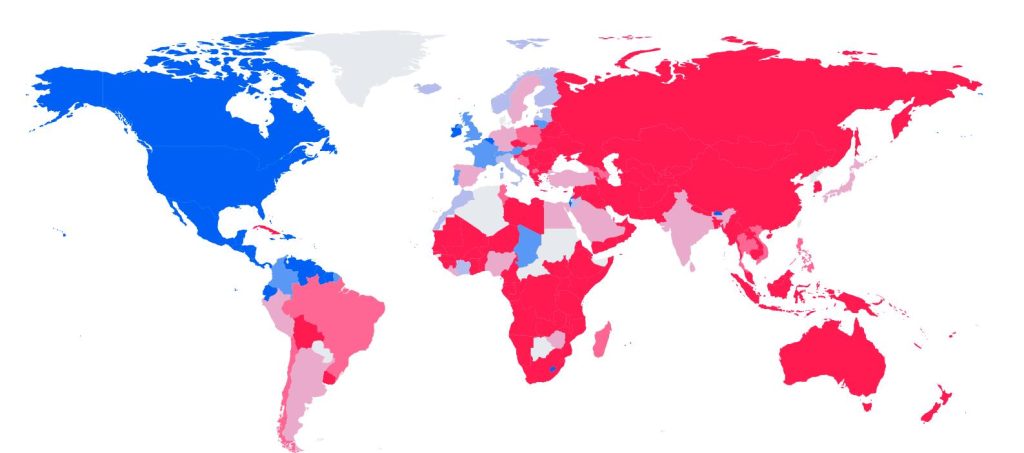

図2に示したのは、オーストラリアのローウィ研究所が発表した2018年の世界各国の最大貿易相手国の米中比較図である。

図2:世界の最大貿易相手国は誰か?

原典:ローウィ研究所

赤系列の色で示したのが中国を最大貿易相手国としている国々で、

青系列の色で示したのがアメリカを最大貿易相手国としている国々だ。

数値的に書けば、調査した190ヵ国の内、128ヵ国(赤系列の国)が中国を最大貿易相手国としており、さらに驚くべきことに、128ヵ国の内、90ヵ国がアメリカの2倍以上の貿易を中国と行っていることがわかった。濃い赤で示した90ヵ国が、それに相当する。

つまり、ウクライナ戦争は、中国がいかに多くの国と貿易で結びつき、経済で絡め取ってがんじがらめにしているかを浮き彫りにする結果となった。

アメリカが対露経済制裁という踏み絵をさせたことにより、習近平は図らずも、したたかに動かしてきた「中国の世界戦略」を露わにすることになってしまったのである。

筆者が、4月13日のコラム<ウクライナ戦争の責任はアメリカにある!――アメリカとフランスの研究者が>や4月16日のコラム<「アメリカはウクライナ戦争を終わらせたくない」と米保守系ウェブサイトが>を書いた目的の一つも、実はこの警告を発したいためだった。

この恐るべき現実を直視してほしいと切に祈る。

カテゴリー

最近の投稿

- 記憶に残る1月

- 高市圧勝、中国の反応とトランプの絶賛に潜む危機

- 戦わずに中国をいなす:米国の戦略転換と台湾の安全保障を巡るジレンマ

- トランプ「習近平との春節電話会談で蜜月演出」し、高市政権誕生にはエール 日本を対中ディールの材料に?

- NHK党首討論を逃げた高市氏、直後に岐阜や愛知で選挙演説「マイク握り、腕振り回し」元気いっぱい!

- A January to Remember

- Managing China Without War: The U.S. Strategic Turn and Taiwan’s Security Dilemma

- 「世界の真ん中で咲き誇る高市外交」今やいずこ? 世界が震撼する財政悪化震源地「サナエ・ショック」

- 中国の中央軍事委員会要人失脚は何を物語るのか?

- 個人の人気で裏金議員を復活させ党内派閥を作る解散か? しかし高市政権である限り習近平の日本叩きは続く