石破首相は4月30日、東南アジア歴訪を終えて帰国した。石破政権発足以来、二回目の東南アジア訪問で、東南アジア重視が目立つ。

習近平国家主席も4月14日から東南アジアを歴訪している。トランプ関税に報復関税を宣言した数少ない国として、東南アジアを味方につけておくことが目的だろう。

トランプ大統領は東南アジアに関心が薄いにもかかわらず、相互関税に関してだけは非常に厳しい数値を出しているので、東南アジアは中国と日本の「草刈り場」のような存在になりつつある。

そこで東南アジア諸国は、中国と日本のどちらを向いているのか、また日本は今後どのように東南アジアと付き合えば良いかを、「外交・貿易・意識調査(シンガポールのシンクタンク)」の三つのファクターから考察してみた。意識調査はトランプ関税発動前なので、分析はやや困難だが、それでも「一番信頼している国は日本」というデータもあるので、今後の動向の分析には有用だ。

結果的に言えるのは、石破首相の早くからの東南アジア重視は正解だったということになり、「珍しく」高く評価できる。

◆外交面における「習近平vs.石破茂」 習近平に軍配

4月27日から29日にかけて石破首相はベトナムを訪問し、続いて4月29日から30日までフィリピンを訪問している。

石破首相は第一次内閣(2024年10月1日~11月11日)だった2024年10月11日にラオスで開催されていたASEAN首脳会議でベトナム首相と会談しており、第二次政権(2024年11月11日~)に入ったばかりの11月16日にはペルーで開催されていたAPEC首脳会議でベトナム首相と再度会談している。会談だけを見れば、このたびのベトナム訪問は3回目のベトナム首脳との会談になる。

また石破首相は2025年1月10日~11日にインドネシアを訪問しインドネシア大統領と会談している。もっとも2024年4月2日~3日にかけて、インドネシアのプラボウォ大統領が訪中のあと訪日もしているので、その返礼を兼ねていたかもしれない。

トランプ大統領の就任式前に、安倍元首相のようにトランプのもとにいち早く駆け付けるべきだという意見が日本にはあり、なぜそれをせずに東南アジアなのだという批判があった。もちろんトランプは「就任前は誰にも会わない」と言いながら、すぐさま他国(アルゼンチン、カナダ、イタリア、フランス、ウクライナ等)の首脳には会ったのだからトランプに会えないわけではなかったはずだ。

それでも東南アジアに執着しているのは、その区域を「中国にではなく、日本に引き付けておきたい」という狙いがあったからなのだろうか。もしそうだとすれば戦略的に正解であっただけでなく、先見の明があったとさえ言えるだろう。

そこで、中日首脳の東南アジア諸国首脳との会談を、図表1にまとめてみた。

但し、外交情報は区切りを設けないと限りなく過去まで遡らなければならなくなるので、石破政権誕生後の日中の動きのみに区切ることとする。情報は日中両国の外務省(中国は外交部)のホームページから引用した(十分に気を付けたつもりだが、万一にも拾いきれなかった事項があれば、何卒お許し願いたい)。

また地域的あるいは概念的には「東南アジア」という言葉を使うが、組織として話をするときにはASEAN(東南アジア10ヵ国から成る東南アジア諸国連合)という言葉を用いることとする。

図表1:ASEAN諸国との首脳会談の「習近平vs.石破茂」

日本の外務省や中国の外交部などの情報を基に、図表は筆者が作成

国名の出現順番は、英語の国名を逆アルファベット順に並べた。

図表1におけるいくつかの特徴的な例を述べると、たとえば習近平がベトナムを訪問した際に空港まで出迎えたのはベトナムの国家主席(赤文字)だが、石破茂(以後、平等を期して習近平と同様に敬称略)の場合は副首相兼外務大臣(青文字)だった。ランクが二つほど落ちる。

またベトナムではベトナム戦争勝利50周年記念の軍事パレードが4月30日に行われたが、今回は初めて外国の軍隊が参加するということになったようだ。その中に中国人民解放軍が参加しているということは注目に値する。ベトナム戦争当時、北ベトナムを支援したラオスやカンボジアの軍隊も招待されており、その意味ではトランプ関税を受けて、「血の同盟」の絆を強くしたと言えるのかもしれない。

中国の二番手の李強首相がASEAN首脳会議のためにラオスを訪問した時に空港に出迎えたのはラオス計画投資大臣だ。国賓ではないときにこのランクなので、外交的には中国の方を重んじている状況が見て取れる。

フィリピンに関しては、石破政権期間ではない2023年1月にマルコス大統領が訪中している。

ラオスに関しても、図表1の比較対象期間でない2022年11月にラオス書記長(兼国家主席)が訪中して習近平と会談し、2023年10月には北京で開催された「一帯一路サミット」でラオス書記長が訪中し、習近平と会談している。

特に今年4月17日の習近平のカンボジア訪問では、なんと、国王が空港に出迎えに行ったという厚遇ぶりで、外交儀礼的には最高級の待遇と言っていいだろう。従って、外交関係においては、全体として中国を重んじているということが言える。

◆貿易面における日中比較

つぎに貿易面からの日中比較を行う。

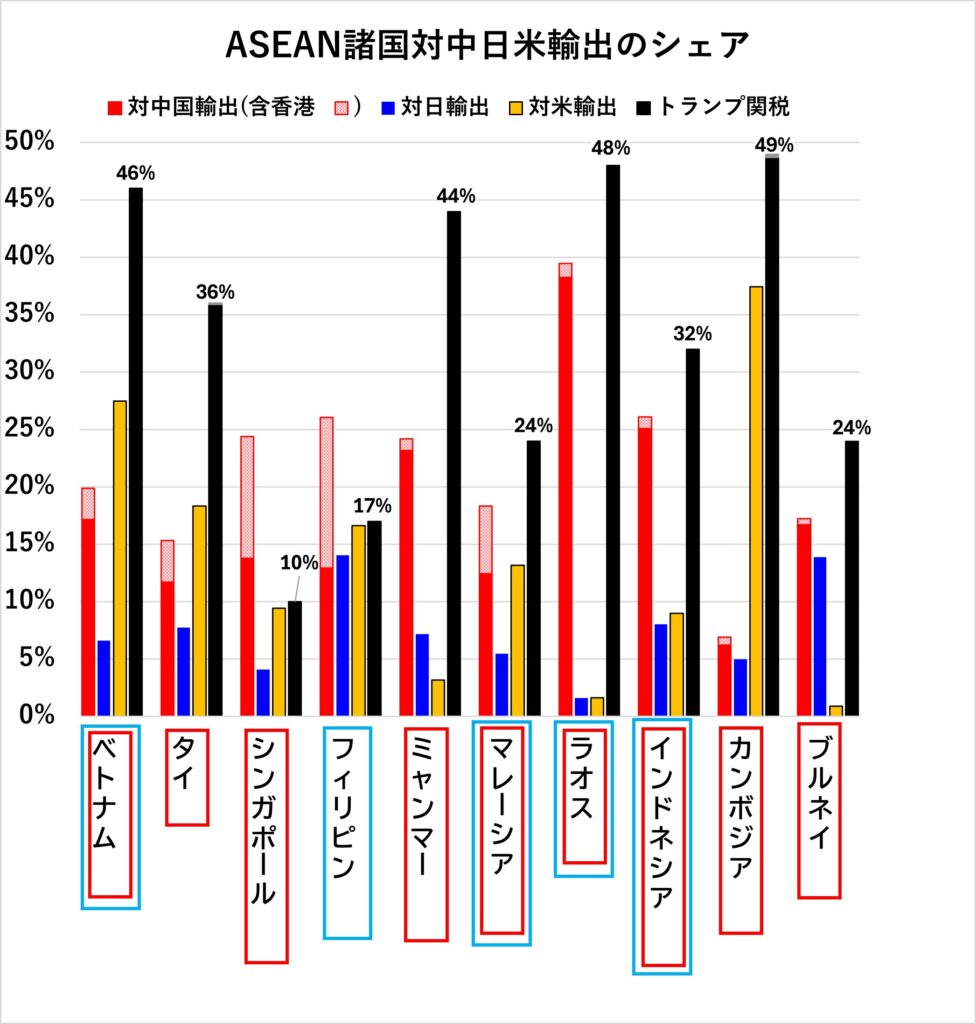

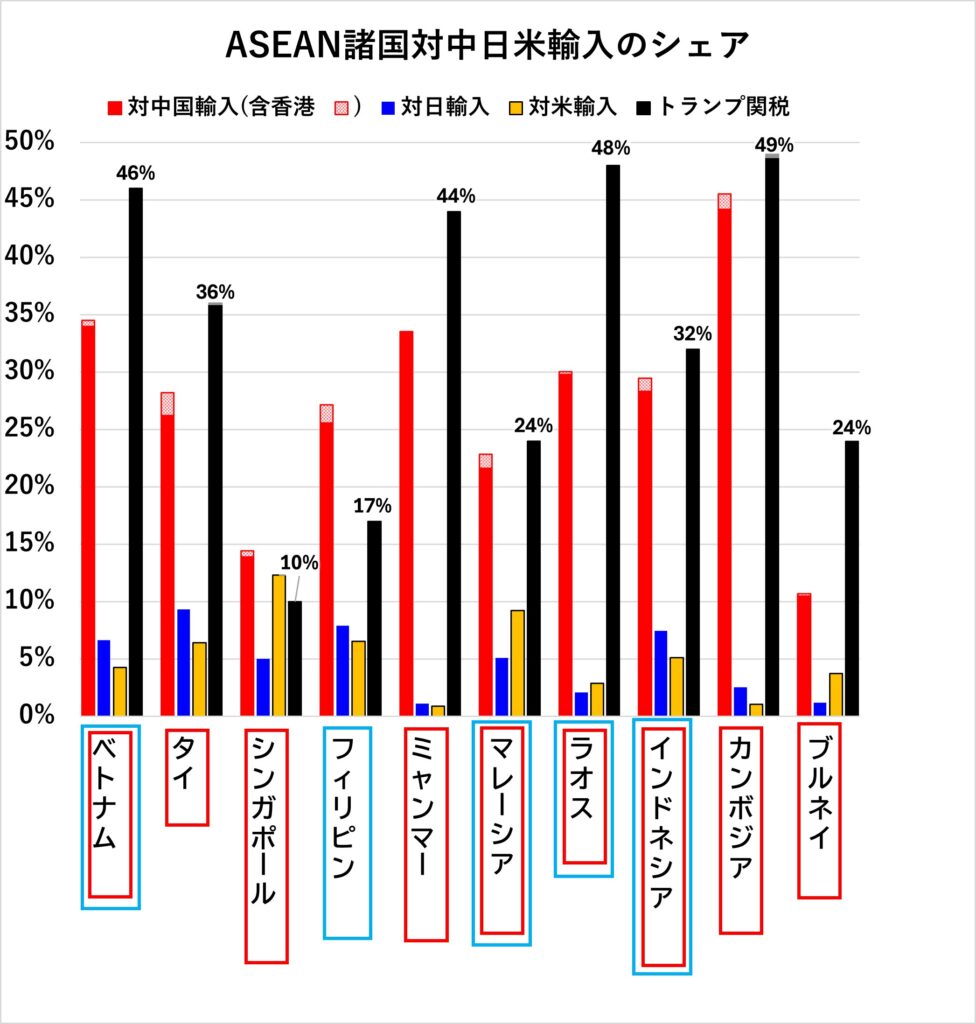

ASEAN10ヵ国が全て揃ったデータはTRADING ECONOMICSにしかなく、それは残念ながら2023年のデータまでしか列挙していないので、ここでは「習近平vs.石破茂」という形では書けない。図表2と図表3作成に当たっては、TRADING ECONOMICSなどのデータに、今年4月2日に発表された「トランプ関税」(すべての対米貿易国一律基本関税10%+各国別の相互関税)のパーセンテージ(出典:ホワイトハウス)を重ねた。国名を赤枠や青白の枠で囲んだのは、中国首脳との会談や日本首脳との会談などの外交関係を示す。

図表2:ASEAN諸国の対「中日米」輸出のシェア

TRADING ECONOMICSやホワイトハウスなどのデータを基に、グラフは筆者が作成

図表3:ASEAN諸国の対「中日米」輸入のシェア

TRADING ECONOMICSやホワイトハウスなどのデータを基に、グラフは筆者が作成

図表2と図表3には、世界情勢の縮図の一端が現れている。

以下、いくつかの特徴的なことを列挙してみよう。

1.ベトナムとカンボジアは「対中輸入が非常に大きく、対米輸入は小さいのに、対米輸出が異様に大きい」。これは「中国がベトナムとカンボジアを通して対米迂回輸出をしている」何よりの証拠だと言っていいだろう。この二つの国の相互関税が高くなっているのは、ある程度、理にかなっているとも言える。

2.しかし、対米輸出入の絶対値は両方とも非常に小さくても、輸出額と輸入額の差の割合が大きければ、膨大な「相互関税」をかけられる。その顕著な例がラオスだ。対米輸出入額はどちらも小さいが、それでもその差の割合が大きいというだけで、48%もの相互関税をかけられたので、こういう国は今後アメリカを貿易相手にするのはやめようと思うだろう。その場合、貿易相手国として選ぶ国は、図表2から見れば中国ということになる。日本との貿易シェアは微々たるものだ。しかし図表1のラオスの欄に「2025年1月21日~23日ラオス首相訪日」とある。これは外務省情報にも「実務訪問賓客としての訪日」とある通り、ラオスにおいて首相というのは政府の長ではあるものの「政策を実行する責任を負う」に過ぎない。しかし、ラオスとしても中国だけを相手にするよりも、他の貿易相手国を求めているだろうから、日本としては絶好のチャンスと捉えなければならないのではないだろうか。

3.ラオス以外にも、ASEAN諸国内でトランプ関税に激怒している国はいくつもあるだろう。ミャンマーは現在軍政を布いているため中国との交易が主たるものとなっているが、アメリカにわずかばかりの服などを輸出し、アメリカからは微々たる動物飼料と大豆を輸入している状態で、どちらも額は非常に小さい。それでも44%という関税がかけられているのは政治的問題からではなく、輸入額と輸出額の差だけを基に単純に算出された相互関税の計算の仕方の雑さが原因だと思われる。同様のことは「タイ、マレーシア、インドネシア、ブルネイ…」などにおいても言える。こういった国をターゲットに、日本の今後の大きな流れを考えていくことは非常に重要ではないだろうか。ちなみに、アメリカの服装や靴類の97%は輸入で、そのほとんどはアジアから来ている。アメリカの製造業は服や靴さえ作れないという現状こそが問題だ。関税で脅しをかけ、日本車製造企業の拠点をアメリカに移動させるというような邪道が長続きするはずもない。アメリカ製造業の空洞化を、日本など他国の製造業の空洞化への移行で埋め合わせようとするのは、あまりに一方的であり稚拙とさえ言える。それに従う日本企業も、あるいはそれを黙認する日本政府も、日本の国益を長期的視点で考えるべきだろう。

4.中国とフィリピンは敵対していると思いがちだろうが、図表1に関する説明で書いたようにマルコス大統領は2023年1月に訪中しているし、中国との貿易額もそれなりに大きい。拙著『米中新産業WAR』の【第三章 世界の64%を占める中国製EV】の【四、中国のEV戦略:主戦場は東南アジア】に書いたように、フィリピンはEVに関して非常に積極的に中国と協力関係を結ぼうとしている。日本政府は、その点にも注目すべきだ。

親米か否かと関係なく、貿易は動いている。

◆世論調査からの考察 圧倒的に信頼度が高い日本

もっとも、冒頭にも書いたように、ASEAN諸国における日本に対する信頼度は一位で、中国に対する不信感「一位」とは大きな対照をなしている。

シンガポールのシンクタンク、ISEASユソフ・イシャク研究所が「東南アジアの民間企業や政府、研究機関などに所属する識者を対象」として意識調査を行なった。今年の調査期間は1月3日〜2月15日なので、残念ながら4月2日以降の「トランプ関税」の認識はなく、むしろトランプ政権誕生に期待しているといったデータが出ている。それらを差し引いたとしても、意識調査のQ33にある「ASEANが米中の戦略的対立の不確実性を回避するために“第三者”を求めるとしたら、ASEANにとって好ましい、信頼できる戦略的パートナーは誰か?」という問いに対して、「ヨーロッパ:36.3%、日本:29.6%、インド:13.5%、イギリス:7.5%、韓国4.7%」いう回答が出されているのは注目すべきだろう。

特に信頼度に対する質問では日本が一位で、なぜか2024年の調査に比べて、すべての国で信頼度が高まっているのは、やや納得感に欠ける。以下に2024年と2025年の信頼度に関するデータを列挙してみる。左側に書いたのが2024年のデータで、右側に書いたのが2025年のデータだ。

日 本: 58.9%→66.8%

EU : 41.5%→51.9%

アメリカ:42.4%→47.2%

中 国: 24.8%→36.6%

インド: 24.2%→35.3%

インドに対する信頼度が中国と同程度あるいはそれよりやや低い値でしかないのは興味深い。それにしても日本への信頼がこれだけ高いのはなぜだろうか。ユソフ・イシャク研究所のデータに基づき、中国を信頼しない理由とともに列挙すると、以下のことが挙げられる。

日本を信頼する理由

- 国際法を尊重する:40.5%

- 豊富な経済資源と世界的リーダーシップを発揮する政治的意思:19.2%

- 日本を尊敬し、その文明と文化を高く評価:18.8%

中国を信頼しない理由

- 中国の経済力と軍事力は、我が国の利益と主権を脅かす可能性:47.6%

- 中国を責任ある、信頼できる国だとは考えていない:22.5%

- 中国は内政問題に気を取られ、世界的な課題に集中できない:12.6%

日本と中国に対する信頼感と不信感の理由には疑問符が付くものもあるが、ASEAN諸国はそう考えているのだろう。また中国に対するこの不信感と実際の外交や貿易関係は一致していないことも注目すべきだ。

いずれにせよ、石破政権に対しては必ずしも肯定できないことが多々あるものの、少なくとも「東南アジアに狙いを付けたこと」に関しては高く評価できるのではないだろうか。今後は、図表1~図表3に示したデータを踏まえながら、日本がどれくらい戦略的に動くかを観察したい。

なお一方では、「パンダを貸してください」と中国に頭を下げに行った自民党の森山幹事長が率いる超党派の日中友好議員連盟の言動に関しては「何を考えているのだろうか」という思いを禁じ得ない。機会があれば別途論じたい。

この論考はYahoo!ニュース エキスパートより転載しました。

カテゴリー

最近の投稿

- 個人の人気で裏金議員を復活させ党内派閥を作る解散か? しかし高市政権である限り習近平の日本叩きは続く

- トランプG2構想「西半球はトランプ、東半球は習近平」に高市政権は耐えられるか? NSSから読み解く

- 2025年は転換点だったのか?

- トランプのベネズエラ攻撃で習近平が困るのか? 中国エネルギー源全体のベネズエラ石油依存度は0.53%

- ベネズエラを攻撃したトランプ 習近平より先にトランプに会おうとした高市総理は梯子を外された

- Was this the Pivotal Year?

- 中国軍台湾包囲演習のターゲットは「高市発言」

- 中国がMAGAを肯定!

- トランプが習近平と「台湾平和統一」で合意?

- 中国にとって「台湾はまだ国共内戦」の延長線上